8 月 17 日至 23 日,我參加了 Uweb 組織的 2025 美國矽谷 Crypto 產業遊學團活動。我沒有完整的參加過這種形式的遊學團,這是第一次。以前遠觀遊學這種形式,距離產生偏見,頗有不以為然之感。本來素不相識的一群人抱著各自不同的目的,臨時湊到一起,在很短的時間裡走馬觀花,能學到什麼?我原先是很懷疑的。尤其是看到別人寫的一些聲情並茂、用力過度的遊學總結文字,廣告感十足,反而可疑。

這一次我自己親身全程參與,出乎意料,竟然非常有收穫。矽谷是全球科技創新的中心,我在矽谷的故舊也比較多,去的次數也多。尤其是最近這一年,因公因私,去了好幾次,所以在這次行前期望不高。常來常往的地方,也算是國人赴美科技朝聖的熱門景點,各種誠意分享和吹捧炫耀的內容看得多了,還能有什麼新鮮的?然而這次在在於佳寧校長率領之下,二十幾位團友一起度過了內容豐富、信息量爆炸的一周,實話實說,獲得感滿滿。事後我自己反問,為什麼我自己去了幾次,也見了不少人,卻並沒有這麼大收穫呢?答案似乎也很顯然,自己去矽谷,只能把自己的資源網絡用起來一部分,而遊學團這種形式,則能把組織者和所有團友的資源網絡聚合疊加起來,形成能量場,集中釋放,與自己頭腦中的想法形成了很多碰撞,觸發了很多思考。回到澳洲之後,沉澱了幾天,現在更覺得有必要把這次遊學的一些主要收穫總結成文字,跟讀者分享。

因為這次的遊學,我之前香港行的系列總結文章也耽擱下來。不過也是塞翁失馬,去了矽谷一趟,有了對比,對於香港 crypto 的形勢反而反而認識得更加清楚了。這一段時間我會集中精力把矽谷和香港行的總結文章陸續寫出來。不過趁著記憶猶新,我想插個隊,先把矽谷行的總結髮出來。有一些讀者在後臺一直催更我的香港行總結,請各位稍等,我這次一定不鴿。

這次遊學的內容非常豐富,不可能進行完整的記錄,我只是將自己體會最深的若干個點總結成文字。每一節一個主題,每一節都可視為一篇獨立文章。僅代表我個人的思考,既不能完整客觀地反應本次遊學的全貌,也不構成任何投資方面的建議。

新一輪 Crypto 繁榮正在成為共識

我本次矽谷之行的主要發現,就是美國科技界已經普遍形成了共識,認為一輪 crypto 的繁榮即將到來。我們見到和交流的每一個人,無論參與 crypto 程度深淺,也無論對於 crypto 的認知,甚至也包括一些對 crypto 抱持偏見的人,都認為 crypto 將迎來一個繁榮期。在作出這一結論的時候,他們並沒有太多的考慮其他國家和地區的態度,比如中國和歐洲是否會跟進,而是認為, 哪怕全世界其他地區不跟進、不響應,僅僅依靠美國的政策、資金和技術條件,就已經足以掀起這樣一場行業繁榮 。

這種樂觀的根源,毋庸諱言,主要就是川普政府的 crypto 新政。除了積極推動穩定幣法案(GENIUS Act)和市場結構法案(CLARITY Act)之外,川普團隊的核心成員在各種場合公開支持 crypto,並躬身入局,深度涉足相關業務。因此,隨著各方麵條件的逐漸聚合,矽谷的人們普遍認為, crypto 產業即將迎來一個長時間、大規模的繁榮,而美國不單是這一輪 crypto 繁榮的策源地,而且也將是中心 。

這種判斷傳遞了一種緊迫感。

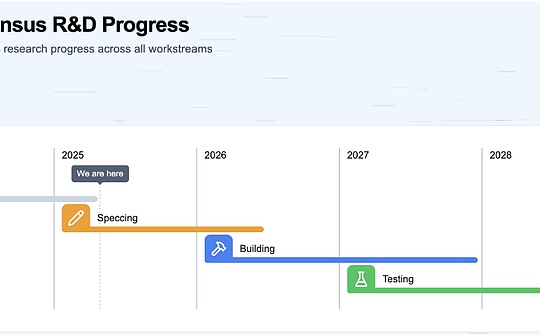

在這次行程的最後一天,我參觀了史丹福大學工學院黃仁勳樓,看到了下面這件展品:1996 年穀歌兩位創始人在斯坦福博士生宿舍裡手工搭建的谷歌第一臺伺服器,外機箱用了很多樂高積木拼接而成。這是斯坦福工學院一個著名的展品,相信很多人都看到過。但我這個年齡的人看到它,確實還是別有感觸。曾經有了解中國網際網路歷史的人告訴我,大概就在這臺伺服器誕生前後,中國對於網際網路的管理辦法曾經很幸運地選對了方向。當時曾有方案是由電信部門按照管理固定電話的方式來管理網際網路,如果真的走了這條路,則今天的中國網際網路恐怕是泯然眾人,過去二十多年的中國故事也肯定是面目全非。幸好當時中國作出了正確的選擇,三十年來網際網路產業取得了極大的成就。時移世易,不知道三十年後的人們還能否帶著一種「我們沒有錯過」的自信來談論中國的區塊鏈產業。

「穩定幣大戰」並未如期而至

7 月美國穩定幣法案通過的時候,全球範圍內掀起一輪討論穩定幣的熱潮。當時我曾經有一個判斷,認為法案一通過,所有有條件發行美元穩定幣的機構和公司都會很快發行美元穩定幣,短時間內就會發生一場穩定幣大戰。這次去矽谷,我的目的之一就是想了解這種情況是否正在發生。

為什麼這件事情重要?因為它關係到「穩定幣支付」的普及速度。了解這個領域的人都知道,穩定幣在跨境支付方面相比於傳統支付有很大的效率提升。但是,傳統支付目前是被充分競爭的一個領域,各個賽道上都有實力強大的玩家。穩定幣支付雖然先進,但是目前還沒有出現強大的解決方案服務商,要想撬開一個縫隙也並不容易。真正能夠推動穩定幣快速衝擊傳統支付的,就是催化現有的支付企業以及銀行主動發行穩定幣。而一場穩定幣大戰能夠製造一種緊迫感,大大加速這個進程。

但很遺憾的是,矽谷之行使我不得不承認自己原先的看法有誤。我們並沒有看到「穩定幣大戰」的發生。這並不是說沒有新的穩定幣在策劃和設計之中,正在我寫作本文的時候,Hyperliquid 宣布要發行新的美元穩定幣 USDH,這當然證明會不斷地有新的玩家加入穩定幣的戰隊。但是,確實沒有出現想像中的那種「一擁而上」的局面,特別是銀行和網際網路大平臺,他們本來是能夠從發行穩定幣當中獲得最大利益、並且最能夠有力推動穩定幣支付進入實體經濟的玩家,但是到目前為止仍然保持了相當的克制和冷靜。

為什麼穩定幣大戰未能如期而至呢?我有以下三個猜想。

第一可能是這些銀行和網際網路公司還沒有準備好 。 川普的當選使得美國的穩定幣政策幾乎在半年內發生了一百八十度的大掉頭,這些大型機構可能還來不及做出決策。

第二個原因是法案設置的門檻發揮了攔絆索的作用 。 遊學期間,主辦方邀請了 Coinbase 的高級法律顧問與我們交流,該人士提及,Coinbase 通過非常有效的政治捐款強力影響了美國 crypto 產業的戰略,包括 GENIUS 等法案的立法,從而得以法案當中精心設計了一些有針對性的攔阻措施,精準阻滯潛在對手進入美元穩定幣市場。這可以被認為是 crypto 行業的「先到者」自我保護的一種策略,雖然聽上去不地道,但其實合情合理。

第三個原因,可能也是最深層次的,就是克裡斯騰森所揭示的「創新者窘境」 ,即由於新技術與企業當前主營業務和既有利益格局衝突太大,導致那些市場領先的大企業的創新部門在公司政治中被處處壓制,無法在內部推動顛覆式創新,特別是當這種創新存在爭議的時候。這一效應已經被討論得很多了,也有柯達、諾基亞這樣血淋淋的例子殷鑑不遠,但是其實很難克服。

穩定幣支付就是一個典型的有爭議的顛覆性技術。如果像 AI 那樣眾口一詞,那麼其實不會出現創新者窘境。怕就怕區塊鏈這種眾說紛紜的技術,最容易使大型組織陷入到創新者窘境之中。直到現在,還是有很多人對於區塊鏈支付的技術和經濟價值表示懷疑,甚至頑固地予以否認。他們經常強硬地表示,與自己長期精心雕琢的某項專有技術相比,區塊鏈支付毫無優勢。普通用戶理解不了開放系統、網絡效應這些很「虛」但是很強大的力量,僅僅憑藉淺表的用戶體驗,無法判別孰是孰非,也無法向決策層傳遞明確的信號。結果就會使大企業內部的區塊鏈部門極為弱勢,在各種內部資源的爭取中處處落於下風,也很難拿出什麼像樣的業務成績來說服 CEO。我曾經接觸過不少銀行和支付公司裡的區塊鏈部門,幾乎都是在整個公司的邊緣掙扎,很難在內部掀起有意義的變革。時至今日,很多外行仍然認為穩定幣支付的機會屬於那些已經擁有強大用戶基礎的大型銀行或者網際網路支付公司,我則認為,交易所和跨境電商公司在穩定幣支付當中獲勝的概率要遠高於銀行和網際網路支付公司。

不過眼下我必須得承認,預想當中的穩定幣大戰並沒有立刻發生。但我仍然相信會出現這麼一個局面,只不過仍在醞釀當中。

Crypto 行業進入 RWA 周期,即將大規模換籌

赴美之前我最大的疑問之一,就是「 是否還有山寨季 」。我期望通過這次的交流形成一個明確的判斷。

所謂「山寨季」,就是行業內對於「山寨幣牛市」的簡稱。而所謂「山寨幣」,原本是指比特幣之外所有的數字貨幣,但隨著以太幣等數字貨幣經歷時間考驗站穩了腳跟,現在的「山寨幣」是與「主流幣」向對應的一個資產類別,泛指那些市值小、流動性低、排名靠後的數字資產。在過去兩次大的牛市當中,都出現了山寨幣集體暴漲數十倍甚至上百倍的情況,也就被稱為「山寨季」。

Crypto 牛市的通常模式是比特幣首先實現價格恢復,然後突破前高,發生巨大漲幅,然後以太坊覺醒,以超過比特幣的速度和幅度增長,隨後帶動山寨季到來。通常山寨季是牛市的高潮階段,為行業形成新的資產,孵化新一代的主流項目,同時為市場崩潰埋下禍根。

本輪牛市發生以來,比特幣、以太幣和其他主流數字貨幣已經先後實現了突破,上述的模式走了一半,下面的一個關鍵問題就是,山寨季是否會如約而至?

本次矽谷之行,我們接觸到不少 crypto 機構和專家,通過與他們的交流,我得出明確的判斷,即這一輪牛市不會發生「山寨季」。或者換一種說法,這一輪牛市還會有「山寨季」,但其中的籌碼與前幾次不同,不再是各種琳琅滿目、稀奇古怪的 crypto 山寨幣,而是 RWA 概念資產,因此不能夠再稱之為「山寨季」了。

我得出這個判斷的理由有三個。

第一, 主導玩家變了 。上一輪牛市是在全球史無前例的貨幣大放水、多國政府直接給家庭發現金的背景之下發生的,散戶變得空前強大,在牛市當中扮演了主要的角色。他們不僅掀起了幣市的滔天牛市,而且能夠在華爾街與主流機構一較高下。但從 2022 年起,貨幣進入緊縮周期,市場大崩潰消滅了散戶手裡大部分財富,只有機構投資者手裡還有資金。因此從 2023 年起,情況變得非常明顯,華爾街和機構投資者成為市場上的主要玩家。美國 crypto 政策轉向之後,大批專業機構殺進來,更加鞏固了機構對於 crypto 市場的主導地位。這些專業機構的加入,會導致整個市場的流動偏好和合規自覺程度發生根本性的變化。我很懷疑過去那種拿著幾個 demo 漫天講大故事的山寨項目能否得到主導機構的認可。

第二, 市場心態變了 。隨著主流機構和主流資金的加入,創業者和投資者的心態也發生了變化。過去我熟悉的一些矽谷 Crypto VC,都已經調整了自己的審美觀,更加關注與穩定幣、RWA 相關的項目,並且更看重股權投資。輕率地發行山寨幣,已經被視為是一個負面指標。

第三, 行業主題變了 。這一場牛市無疑是以 RWA 為主題的。請注意,在中文社區裡,一提起 RWA,很多人很快就想到房林地礦、玉石古玩這些非常「real」和「tangible」的資產。但其實,債券、股權、版權、證券等等這些現實世界中的「虛擬資產」才是更大宗也更容易操作的 RWA。從 RWA 的實施邏輯來說,必然是先把這些已經虛擬化、勻質化、證券化的 RWA 先上鏈以後,才會逐漸輪到那些看得見摸得著的非常 「real」的資產。而目前在美國,當前 RWA 的熱點特別具體和聚焦,就是美股。如果稍微拓展一點,優質的未上市公司股權也在焦點之內。

這次我們在矽谷意識到一件事情,就是如果所有類型的公司權益都可以發行代幣的話,那麼純幣圈裡的山寨幣的競爭力是很弱的,它們大多數還是完全基於數字資產的交易和炒作而立意的,與現實世界無關或者關係極為薄弱,團隊也沒有現實世界的資源和經驗。相比較而言,在傳統市場上,有大量優質的公司股票、股權和其他權益尚未被通證化。如果那些 AI、生物醫藥、新能源、智能硬體的優質項目股權發行代幣,進入到 crypto 市場,那些「躲進小樓成一統」的山寨幣,難道能與之爭鋒嗎?

當然,我也知道,crypto 圈子內存在一些深諳人性、經驗豐富的「莊家」,很善於在牛市中玩造勢拉盤割韭菜的遊戲,在每輪牛市中,他們都會有所斬獲。但是總體上來說,我認為隨著優質的 RWA 資產的湧入,市場的主題會轉換到 RWA 資產之上,畢竟流動性就那麼多。

目前 RWA 上鏈這個事情只是在醞釀中,畢竟 CLARITY 法案還沒有通過。但對於 crypto 感興趣的機構已經開始提前調整自己的審美觀,相信市場很快就會大規模換籌。對於山寨項目來說,必須以某種方式把握 RWA 的機會,否則未來形勢將更加不樂觀。

從 crypto 產業發展的角度來說,邁向 RWA 是非常有利的,因為這標誌著 crypto 產業重新回到開放系統。

回顧 crypto 的發展歷程,從 2009 年到 2017 年,雖然 crypto 產業處於嬰兒期,區塊鏈基礎設施非常原始,也湧進來很多騙子,但是當時的 crypto 是個開放系統,人們想著如何能用新技術來改造世界。但 2018 年之後,隨著主要國家對 crypto 紛紛採取負面政策,crypto 逐漸脫離了與現實世界的聯繫,變成一個封閉系統,大多數 crypto 的項目圍繞投機賭博的「需求」展開,導致整個行業越玩越虛。這也是封閉式系統的必然宿命:停止與外界的能量交換之後,逐漸熵增,最終陷入「熱寂」,沒有任何有意義的物理規律。整個 crypto 市場到 2024 年底、2025 年初 meme 瘋狂的時候,從表面上已經看不出任何規律,完全陷入到莊家與散戶的機器人 K 線大賭博當中,這就是典型的封閉系統的死路一條。很幸運,crypto 行業沒有在這條思路線上徘徊太久,隨著穩定幣和 RWA 的啟動,整個系統重新走向開放,開始與現實世界發生能量交換。很多人也許沒意識到,這其實是 crypto 的重生之路。

美國 Crypto 的三大熱點

總結我們在矽谷與 crypto 行業的交流,當前美國 crypto 產業有三個熱點主題,分別是 幣股聯動、美股上鏈和萬物交易所 。

所謂 幣股聯動 就是以某種方式在股市與幣市之間形成一種共振的關係。目前幣股聯動在美股和港股都有實質性效應,不過兩個市場的發展階段不同。港股的幣股聯動還處於區塊鏈和數字資產題材炒作的階段,而在美國,當前主要的形式是數字資產財庫(Digital Asset Treasury,DAT)公司。這次在美國接觸到一些專業機構,基本上都在積極探索和操作 DAT 上市。這種模式由於微策略的成功實踐而成為市場上最成熟、效果顯著的路徑。但從幣股聯動的角度來說,程度比較淺,沒有深入到業務層面,更沒有調動通證經濟的威力,只能算是「入門級」 。近來 DAT 在市場上迅速回調,使得人們對這一模式的可持續性產生一些憂慮。在矽谷的一些有幣圈經驗的機構已經開始策劃 DAT 2.0 模式,不過關於這個 2.0 究竟是什麼,則各有各的解讀。到底哪種模式能跑出來,還得放到市場上賽馬。我堅信 DAT 模式發展下去,必然導向通證經濟與業務的深度耦合。

不過即使是簡單的 DAT,操作起來仍然有很多細節。我們這次在矽谷向一些有實操經驗的機構了解了一下 DAT 的實踐路徑,比如 SPAC 併購和 RTO(買殼上市),感到還是頗有難度,且花費不菲。我想幣股聯動這件事情應該有更多的思路出來,不會只停留在 DAT。

美股上鏈 是目前明確在醞釀中的熱點。Coinbase、Robinhood 和 Kraken 都宣布了明確的計劃。其中 Robinhood 動作比較快,在歐洲推出了基於 Arbitrum 的鏈上的美股代幣,將超過 200 支美國股票和 ETF 產品上鏈發售。Kraken 則面向非美客戶推出 xStocks 產品,在 Solana 主鏈上實現不間斷交易,目前支持超過 50 支美股和 ETF。Coinbase 深耕美國本土市場,將股票幣視為其宏大的「萬物交易所」戰略的一部分,積極向 SEC 申請合規路徑,包括尋求無異議函或執法豁免,以實現合法的代幣化股票交易。

我本來認為,穩定幣法案通過以後,整個產業界會花一段時間消化穩定幣的成果,充分推進穩定幣支付的落地。但是現在看來我的判斷是錯誤的,整個行業並沒有戀棧穩定幣,而是直接推進到美股。推進穩定幣支付落地會動銀行和傳統支付公司的奶酪,涉及方方面面,只能徐徐圖之。而整個行業的前沿無疑會沿著最省力的路線前進,就是迅速將更多的優質資產拉到鏈上來,與穩定幣形成交易對。美股無疑是當前的熱點。我相信幾個月之後,股票上鏈會成為行業裡最熱門的話題。

第三個熱點就是所謂的 「 萬物交易所 」 。這次在矽谷認真了解了一下風投機構關注的方向,發現交易所是焦點中的亮點。這並不難理解。交易所是整個 crypto 產業生態中的龍頭,也是食物鏈的頂點,但這個賽道競爭非常殘酷,後來者很難出頭。不過,每逢市場換籌碼,新的資產品類出現,都會帶來新的遊戲規則、新的用戶群體和新的市場結構,都會給交易所賽道帶來洗牌的機會。2011 年的比特幣、2013 年以萊特幣為代表的山寨幣、2017 年以太坊 ERC-20 代幣的大爆發,都孕育了稱霸一時的交易所巨頭。如果這一規律繼續有效,那麼當整個行業換籌 RWA 的時候,就必然出現新一代交易所。

那麼這新的一代交易所是什麼樣的呢?在美國 SEC 新主席阿特金斯的幾次關於 crypto 的演講中,他幾次提到所謂的「超級應用」,也就是能夠在一個應用裡交易所有資產品種的超級平臺。這一超級平臺隨後被美國 crypto 行業消化時,改名為「萬物交易所(Exchange for Everything)」,當前成為美國 crypto 創投的絕對熱點。

目前萬物交易所有兩個突擊路徑。一個是以 Coinbase 的 「Project Diamond」 為代表的中心化萬物交易所,另一個則是以 Hyperliquid 為代表的去中心化萬物交易所。兩者都提出了明確的計劃,要在單一平臺上聚合數字資產、股票、債券、黃金、外匯等所有交易品種,乃至連 Polymarket 預測市場這幾斤肉骨頭也不想放過,可謂雄心勃勃、野心勃勃。

無論我們是否欣賞這種饕餮怪獸,萬物交易所是符合市場規律的,也是符合網絡效應原則的。在單一平臺上聚合全部交易品種、全部流動性、全部信息和全部用戶,這無疑是交易市場裡的聖杯,也是最具效率的市場。在現實中這種交易所當然不可能存在,但是向這個目標進軍的過程,無疑將產生巨無霸級的平臺,也深刻地改造這個行業的結構和遊戲規則。

我希望華人的 crypto 行業能夠對這個趨勢有所準備、有所布局。

矽谷靠「熟人圈層」形成獨一無二的創新特區

這次遊學當中,主辦方充分考慮了矽谷的特色和豐富性,並沒有把全部資源都放在 crypto 上,而是安排了相當多的與 AI 和其他創新科技相關的交流環節。在整個遊學的第一個環節,就邀請了著名的技術專家、科技作家吳軍老師就矽谷的基本情況以及全球科技創新趨勢進行了總體性的介紹。隨後又安排了多個重量級嘉賓與我們交流,幫助我們了解矽谷的情況。

我來過矽谷很多次,對矽谷的一些數據耳熟能詳。比如矽谷包括舊金山在內,總面積 4,800 平方公裡,其中核心的建成區僅 500 多平方公裡。灣區總人口則 900 萬左右,但矽谷科技帶的人口不過 300 萬。吳軍老師提供了更細節的一些統計數據,比如僱員總數 170 萬人,軟體工程師 15 萬人,家庭年收入 20 萬美元,第一代移民佔 40%,其中華裔和印度裔各佔 6%,這些是很有趣的數據。我們總說新加坡是一個袖珍國,但是從建成區面積和人口來說,矽谷還小於新加坡,卻取得了如此輝煌的成就。我相信絕大多數到訪矽谷的人,腦子裡都帶著一個問號,就是想了解「為什麼這個地方這麼神奇」。

矽谷無疑是地球上最成功、對創新企業最友好的科技創新特區。從風險資本來看,矽谷及舊金山灣區在2024年共吸引了 697 億美元的風險投資,同比增長125%,佔到全美風險投資總額的52%。除了那些大名鼎鼎的上市科技巨頭之外,矽谷所擁有的未上市獨角獸公司數量近 300 家,佔全美近 40%。在一次私下的交流中,一位矽谷的華人 VC 管理人驕傲地對我們說,全球 20% 的成功創投機會,就在我們 40 分鐘車程之內。我的一位華爾街投資銀行家朋友對我說,華爾街不看初創公司,除非它來自矽谷或以色列。

究竟是什麼因素使得矽谷具有這麼強的創新能力?

對這個問題的討論可謂汗牛充棟,即使是在中文文獻中也包含多種多樣的觀點,有的強調史丹福大學的作用,有的歸結於惠普、仙童、英特爾和蘋果等早期科技公司對矽谷文化的塑造,有的則歸功於矽谷豐富的風投資本和產業集群,更多的人則簡單地解釋說,這裡產生了全世界最聰明的頭腦。

但其實上面的這些說法對我來說並不是很具有說服力,因為我覺得這些解釋很多都是倒果為因。就拿「聰明腦袋」這一點來說,其實並不是矽谷的水土裡包含什麼變異微生物,能夠培養出大量的天才,而是全世界各地的天才不斷地聚集到矽谷來。甚至實事求是的說,大量被按在矽谷頭上的科技創新,其原創地都不在矽谷,甚至都不在美國,而是事後來到矽谷實現了從創新到創業的蛻變。正如這次遊學期間一位矽谷本地投資人所說,矽谷最牛的地方不是科技創新,而是把創新、人才、資金和制度「來料加工」組裝成成功的創業公司。因此我的問題在於,是什麼因素使得矽谷特別擅長於孵化和培養創業公司?

我提出這樣的問題很大程度上來源於這幾年創業經歷。這幾年的實踐使我深刻地感受到, 創業離不開風投,風投以誠信為基礎,而誠信是投資中最難以判斷的品質 。一個初創項目能夠贏得投資者的信任,拿到熱乎乎的現金,然後在明明把錢虧光了或者巧立名目裝到自己口袋裡也能全身而退的遊戲規則裡,還能夠克服各種艱難險阻、抵禦住各種誘惑,扎紮實實地把項目做起來,這實在是一件很違反人性的事情,需要巨大的意志力和自我 PUA 才能做到。一方面,沒有充足的資金支持,絕大多數初創企業不可能走到那個轉折點。另一方面,對於投資機構來說,識別誠信而有能力的創業者確實是超級困難的事情。因此在中國的創投行業,往往引入了「對賭」、「回購」等條款以保障投資者的權益。但這種做法將創業風險完全轉嫁給創業者,脫離了風險投資的本質,只能抑制創新。以前我曾經在很多場合抱怨過國內這些變質的「風投」,以為是中國的「特色」。但出國之後發現,其實無論是在香港、新加坡還是馬來,亞洲地區的大多數所謂「風投」都附帶有這樣或那樣的有毒條款。相比較而言,矽谷的原汁原味的風投才是真正的風投,是特例。這反而使我越發感到好奇,矽谷是如何平衡信任與約束,成為全世界獨一無二的創業孵化風水寶地的呢?

這次矽谷之行,使我對這個問題形成了一些新的看法。通過跟矽谷創投圈很有限的接觸,我似乎感到, 矽谷的創業投資其實是以「熟人圈層」為基礎的 。 創業者和投資者往往以同學、同事、同好為耦合點,通過一個又一個知根知底的強關係耦合在一起,以非常高的標準進行長時間的連結、選擇和淘汰, 相互傳遞信任、提供承諾、施加約束,形成層次分明的信任圈層。就投資者而言,最後能夠被成功揀選進入這些圈層的創業者,已經經過了篩選和長時間的檢視,且受到多方面的軟性約束,值得信任。而就創業者來說,一旦到了這一步,能夠獲得在其他地方很難獲得的信任和資源支持,要錢給錢,要人給人,要關係給關係,成功概率自然百倍提升,而「搗鬼」的後果則及其嚴重,理性選擇之下,自然從善如流。

換一種說法, 雖然矽谷的產品是全球最頂級的科技創新企業,但是所依賴的機制卻是非常古老的熟人社會、圈子文化,而並不是依賴什麼先進的博弈機制或者創新的金融工具 。恰恰是把創業者和投資者兩個群體壓縮到一個小圈子裡全天候接觸,才能夠形成這種具有強大約束力和支撐力的創新孵化機制,引導和迫使創業者走正道,同時提供最大的資源壓強,幫助他們成功。很多人因為矽谷的「小」而感到神奇,但其實矽谷成功恰恰因為其足夠小,才能讓熟人圈子這種機製得以發揮作用。

我把這個「熟人圈子論」與幾位矽谷的朋友做了交流,得到了他們的認可。 我的問題是,這個經驗是否可以複製呢?

矽谷如何看待 「AI 泡沫論」 ?

來到矽谷,就不能只談 crypto。來到矽谷,就繞不開 AI。事實上,美國 crypto 的中心在紐約,而矽谷的絕對主題是 AI。在這次遊學之前,我就已經打好主意要好好了解一下矽谷對於現在開始野蠻滋長的「AI 泡沫論」是怎麼看的。

說到「AI 泡沫論」,很多人可能還比較陌生。就我在中文網絡裡的閱讀所及,現在對於 AI 基本上是清一色的看多,幾乎演變為一種政治正確。但事實上,對於 AI 泡沫的憂慮,過去幾年以來其實是越來越放大了。自從 ChatGPT 3.5 取得突破以來,以 Meta 首席 AI 科學家 Yann LeCun 為首的一批專家就一直在公開場合對於大語言模型(LLM)能否實現強人工智慧(AGI)表示懷疑甚至批判。隨著 ChatGPT 5 的發布,大模型核心能力的發展減速已經非常明顯,在這種情況下,「AI 泡沫論」 近期開始發酵,其代表人物是美國認知科學家、紐約大學心理學教授 Gary Marcus。

Gary Marcus 是矽谷和 AI 連接主義路線的長期批判者。他對矽谷和人工智慧的批判主要集中在三個方面。首先,他認為矽谷過度追逐短期商業利益,把人工智慧吹捧成「萬能解藥」,卻忽視了技術的真正局限性和社會風險。其次,他批評大模型的技術路徑過分依賴海量數據與算力,諷刺深度學習是「嗑藥的自動補全」,缺乏對常識推理、因果理解和透明性的深入研究,導致 AI 在現實應用中常常表現出「會說不會懂」的虛假智能。再次,他指出矽谷企業缺乏足夠的倫理責任感,熱衷於資本市場的炒作和敘事包裝,卻不願面對 AI 可能帶來的安全、偏見和監管問題。這些都是 Gary Marcus 的長期觀點,但是在 ChatGPT 5 發布之後,他變得格外活躍,積極接受各種媒體訪問,聲稱大模型這一波的 AI 潛力即將耗盡,泡沫即將崩潰。

那麼矽谷的人怎麼看待「AI 泡沫論」呢?

我在矽谷遊學期間遇到三種不同的態度。

第一種態度是對此嗤之以鼻,認為 AI 泡沫根本不存在,前景一片光明。一些投資人對 AI 的發展前景報以強烈的信心,他們雖然也不否認 ChatGPT 5 不及預期,但提醒我們注意 AI 頭部公司的收入正在快速增長,估值猛漲,可能到明年就將出現估值五千億甚至更高的未上市 AI 公司。

第二種態度是非常堅定地認為 AI 有泡沫,而且非常大。一位不便提及名字的知名學者在我問及此事時回答說,今天矽谷 AI 公司的泡沫化水平不低於當年中國的「AI 四小龍」,雖然不知道泡沫何時破滅,但一旦破滅,矽谷將遭受沉重打擊。另一位矽谷的新銳投資者則對於 AI 泡沫的破滅時間進行了預測,並且已經開始在投資上做相應部署,準備把壞事變成好事。

第三種態度則是認為 AI 雖然有泡沫,但是泡沫不是壞事,AI 將「與泡沫共舞」,繼續前進。這種看法比較溫和折中,代表了大多數人的意見。

原則上我支持第三種看法,但是也確實對當前的 AI 發展模式有自己的擔憂。

以深度學習為核心的 AI 的最大特點就是不透明性,這是人類科技發展史上第一個「不可解釋」的黑盒子。現在最先進的 AI 模型,裡面的人工神經網絡有幾百層,超過了任何人的解釋能力。所以既沒有人知道它為什麼這麼聰明,也沒有人知道它為什麼還不夠聰明。「不可解釋」的一個直接後果就是,當 AI 的能力不及預期的時候,人們除了不斷堆積算力,並沒有更好的辦法。每次增加一點算力,效果就會好一點。效果還不夠好,那就再增加算力。沒有人知道這條技術路線的終點在哪裡,在耗盡可以動用的能源之前,是否真的能夠通向 AGI。我們在自媒體和矽谷的飯桌上能夠聽到各種樂觀或者悲觀的看法,但這些看法都是基於個人信念,沒有人能夠鑽到這幾百層神經網絡裡面去探個究竟。

美國公布的八月份固定資產投資增速高達 5.4%,三十多年來第一次超過中國。但是這些固定資產投資有將近一半都直接或間接的與 AI 基建有關。大量的資源被用於構建規模極其巨大的計算中心,而整個網際網路上的可用數據早就被耗盡。現在的模式是,整個產業致力於構建更加宏大的神廟,期望能召喚 AGI 的神靈降世,這種模式對於人們的耐心是一個巨大的考驗。

矽谷對此有擔心嗎?我認為分歧已經出現。如果大模型核心能力不能夠恢復快速提升的勢頭,如果不能迅速產生讓公眾有明確感知的智能進步,而只是在現有的水平上不斷拓展應用,那麼恐怕在不久之後,華爾街和美國公眾就會對動輒千億美元級的無休止的算力投入感到憤怒。

矽谷也有局限性

遊學即將結束的時候,我與幾位同行的朋友總結此行的收穫,我們不約而同地感到,矽谷也有自己的封閉性和局限性。矽谷對於科技創新確實激情澎湃,充滿著科技朝聖者的虔誠,但這種激情和虔誠的另一面,是其對於外部世界很多重大問題、特別是對於普通人的漠不關心。

最近在川普主持的科技領袖峰會上,以扎克伯格和庫克為首的矽谷科技領袖紛紛拋出了總額上萬億美元的科技投資計劃,令川普龍心大悅。但是美國有媒體指出,這些動輒幾千億美元的大計劃,大多投入在數據中心、AI 晶片、配套能源等領域,規模龐大,技術先進,但對於改善美國就業沒有多大作用。

矽谷在乎嗎?其實並不在乎。矽谷有它自己關心的問題,而且它幾乎也只關心這些問題。對於外部世界,他們有一種自給自足的忽略,有一種事不關己的漠然。矽谷裡的創業公司只融矽谷的錢,上市以前所創造的巨大財富增量,也幾乎只在矽谷內部分配。矽谷裡的人不娛樂,吃得也一般般,拿著名義上很高的薪水,多數人的生活相當枯燥。但是這些吃喝玩樂,在矽谷並不是什麼重要的事。真正重要的,是能否在技術競賽中佔據優勢,能否拿到下一輪融資,項目估值的曲線是否向上,算法性能是否提升,基礎設施是否擴張,能否在激烈的競爭中證明自己是真正的牛人。至於這些努力是否能真正解決外部世界的教育、醫療、貧富差距等問題,或者導致這些問題的惡化,他們很少關心。對矽谷而言,外部世界是一個有待他們的技術魔法改造和優化的抽象對象,而不是需要共同承擔和負責的、由億萬與他們一樣的人所組成的共同體。

近年來在矽谷非常流行的一種思想是以程式設計師、知名博主 Curtis Yarvin 為代表的 Dark Enlightment,即「黑暗啟蒙主義」,也被概括為「新反動主義」,在政治譜系中被人歸屬為新法西斯主義的一個分支。這一派思想反對民主,力挺川普,將國家比作一家股份公司,由「股東」選出的管理者高效治理,而非依賴全民投票與政黨競爭。因為 Curtis Yarvin 使用「孟子·蒙巴格」為筆名,所以中文圈子裡很多人稱呼他「孟子雅文」。

孟子雅文的思想經過 Peter Thiel 等矽谷大佬的推波助瀾,又在川普的大選獲勝中得到加速,潛移默化地影響了矽谷內外的很多人。我們在矽谷接觸的一些人,雖然他們未必讀過孟子雅文的文章,甚至根本不知道這個人,但是其實他們腦子裡的很多思想都是受到孟子雅文的塑造。比如說科技至上、效率至上、精英治理。他們並不關心那些正在困擾美國民眾和整個世界的問題,而是更專注於如何在灣區建立一個「科技創新小宇宙」。他們理想中的秩序往往強調技術手段替代政治協商,以資本和算力作為合法性的來源,公共責任被簡化為投資回報,社會被設想為一個需要管理和優化的公司。有人將矽谷的這種傲慢的世界觀歸納為「技術貴族主義」。

我個人覺得在地球上的一個小小的區域裡,長期存在一個這樣自命不凡、創造力無限的獨立小宇宙,是人類文明的驕傲。沒有必要要求世界上每一個地方的人都那麼深明大義。只要他們能夠不斷地創新,就讓他們傲慢好了。只不過,我們也應該認識到,並不是所有的問題都可以在矽谷找到答案,很多事情矽谷不關心也不在乎。

有一種觀點認為,矽谷過去不是、未來也不會成為 crypto 中心,因為 crypto 關注公平,而矽谷關注效率,crypto 的基本精神是在密碼學和智能合約面前眾生平等,而這與矽谷的技術貴族主義背道而馳。

我不確定這種觀點是否正確。對於 crypto 行業來說,本來就不應該寄希望於在哪一個地方找到全部答案。但是,我相信矽谷的包容性。矽谷雖然不大,但是應該容得下 AI 和 crypto。