作者:Christopher Bendiksen,來源:CoinShares,編譯:Shaw 比特鏈視界

TL;DR

-

許多區塊鏈正在使用永久性通貨膨脹(通常稱為尾部增發),試圖在缺乏強大手續費市場的情況下保證礦工/驗證者的收入。

-

問題在於,所有此類通貨膨脹均以相關區塊鏈的原生代幣計價,其未來購買力無法得知,更不用說保證了。

-

因此,抗審查區塊鏈中的協議安全性是市場的結果,而不是工程問題,因此沒有保證的解決方案——未來對安全性的需求要麼存在,要麼不存在,而這是無法預知的。

-

由於無法預知未來代幣的購買力,因此無論對貨幣政策進行多少修改都無法保證區塊鏈的充分安全——相反,修改會削弱代幣的貨幣屬性,並有可能陷入安全性的死亡螺旋,因為代幣無法競爭貨幣需求,而挖礦/驗證獎勵缺乏足夠的價值來確保區塊鏈的安全。

-

簡而言之,尾部增發不是 、也不能成為可持續結算保障的保證。

-

相反,我認為不斷修改協議貨幣政策對長期安全構成的風險比簡單地讓市場告訴我們它是否想要某種東西要大得多。

幾周前的2025年8月12日,基於PoW算法的區塊鏈門羅幣(Monero)經歷了6區塊重組。此後幾天,它又經歷了數次9區塊重組。

雖然考慮到門羅幣2分鐘的出塊時間目標(大約相當於2個比特幣區塊的時間),這僅代表12到18分鐘的歷史記錄重寫,但這仍然遠遠超出了PoW區塊鏈上偶爾發生的標準非惡意重組的範圍。從統計學上講,超過2分鐘的自然重組極不可能發生,而且發生的概率會隨著每個區塊的增加而呈指數級衰減。

因此,6區塊重組很可能是Qubic的故意行為——Qubic是一個奇怪的區塊鏈,實際上充當著門羅幣礦池的角色。他們也公開承認了這一點。媒體普遍將此次攻擊描述為51%攻擊,然而,更深入的分析並未發現任何令人信服的證據來支持這一說法。

這些重組極有可能是「自私挖礦」策略的體現——這是一種由來已久的策略,由那些控制著PoW區塊鏈中約33%算力的礦工來最大化挖礦收益。PoS區塊鏈也容易受到此類攻擊,通常情況下,即使總權益持有量較低,PoS的複雜性也使其分析起來不那麼簡單。

然而,這篇文章並非探討自私挖礦,也不是探討Qubic獨特的激勵機制。該機制利用代幣市場(至少是暫時地)提升了門羅幣礦工的盈利能力,這些礦工將算力指向Qubic,從而快速提升了算力。相反,我想討論一個不那麼顯而易見,但在我看來卻更為重要的教訓:尾部增發並非區塊鏈長期協議安全性的可行解決方案,我們必須抵制以長期安全的名義對比特幣貨幣屬性進行調整的衝動。

讓我們首先就一些定義達成一致

關於這個話題的討論(坦白說,其他大多數辯論也一樣)如此乏味,原因之一就是人們對某些詞語和術語的含義無法達成一致,最終只能各說各話。為了避免這種情況,我希望在提及某些詞語和術語時,能夠非常清楚地表達我的意思。

-

協議安全性 ——很少有術語像這個詞一樣被隨意地使用。它經常被簡化為「攻擊成本」,這是對重組成本的一種模糊且未具體說明的引用。當我們使用該術語時,我們將嚴格遵循Nic Carter在 2019年詳細闡述的結算保障的含義。

-

抗審查性 ——區塊鏈能夠驅逐達到51%或更高算力貢獻並利用其審查區塊的惡意礦工的能力。

-

尾部增發 ——使用無限通脹作為區塊創建的激勵手段。

-

安全預算 ——我儘量避免使用這個術語,因為它在區塊鏈協議的框架內無法進行有意義的量化。因此,它純粹是概念性的說明,沒有具體含義。

比特幣的長期安全性似乎存在問題

讓我試著簡要總結一下這一切背後顯而易見的問題,而這些問題都源於比特幣。比特幣的一個主要假設是,一旦新幣供應耗盡,交易費將成為礦工的主要收入來源。

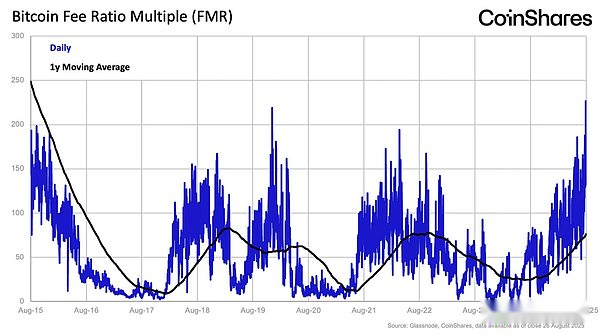

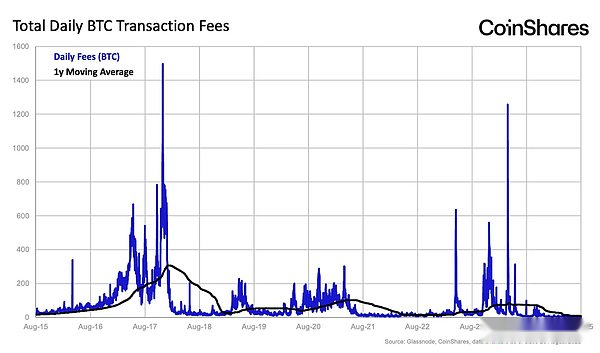

從技術層面上講,情況已經如此。過去一年平均下來, 如果去掉當前3.125個BTC的區塊獎勵,大約會剩下0.06個BTC的交易手續費用(如果以30天為平均值,這一數字還會更少) 。問題顯而易見:目前的交易手續費用還不到區塊獎勵的百分之一,這實在不算多。

事實上,如果 從現在起,以比特幣計價的手續費用不再提高,那麼直到六次減半之後,它們才能與區塊獎勵的規模相匹配,也就是大約23年後 。這意味著,要使挖礦獎勵至少保持在當前水平, 比特幣購買力與當前每個區塊總手續費用的乘積(比特幣購買力*比特幣總費用)需要在23年內增長100倍 。

很多人認為這種情況不太可能發生,所以有很多關於如何「解決」這個問題的建議。這種想法存在一個問題。

抗審查區塊鏈中的協議安全性是市場結果而非工程問題

首先,我需要澄清一下,當我談到抗審查區塊鏈時,我指的是純粹的PoW區塊鏈。PoS區塊鏈根據定義無法抗審查,我們在之前的文章中已經深入探討過這個話題。

我之前說過,比特幣的長期安全/結算保障基於一個假設,我的意思就是如此。不可能證明它長期來看「足夠」。市場要麼有通過交易費來提供結算保障的需求,要麼沒有。這幾乎和未來是否會有對比特幣的需求完全一樣。

如果這兩個問題中任何一個的答案是「否」,比特幣就會失敗。我也無法想像會出現對其中一個問題回答「是」,而對另一個回答「否」的情況,所以失敗的條件幾乎是一樣的。如果人們不再需要比特幣(貨幣)或比特幣協議和網絡,它就會失敗。這個論點不言而喻。

這種現實情況往往讓工程師們(我也是其中之一)感到不太滿意。因此,人們提出了許多「解決方案」。這些「解決方案」大致可分為兩類。要麼旨在改變手續費市場的供應或需求方,要麼旨在將尾部增發作為區塊生成的永久性獎勵。

問題在於,這兩種方法都無法被證明有效。無論對費用市場的供應方或需求方進行多少調整,都無法保證一定會有任何需求,更不用說「足夠」的需求了,無論「足夠」在這裡意味著什麼。這對大多數人來說都是顯而易見的。

儘管如此,僅僅因為無法「保證」或「證明」,人們仍然認為理論上存在比目前更好的設計,這就是提出這些方案的原因。這種觀點本身是完全可以理解的,但我必須強調的是,相信這些方案會奏效,就像相信收費模式會奏效一樣,也需要很大的信心。事實上,沒有人知道這兩種方案是否可行。

尾部增發的「安全預算」永遠無法證明其充分性

很多人似乎不太清楚,尾部增發與激勵永久結算保障的解決方案一樣,存在無法被證明的問題。尾部增發在什麼水平才算「充分」?將尾部增發設定為1%,以某個任意的「安全預算」為目標,永遠無法保證在任何特定水平上都能保證結算保障——這純粹是猜測。

由於你無法預知代幣未來的購買力,你始終面臨著代幣發行量「過低」的風險,這迫使你不得不持續調整貨幣政策,甚至在極端情況下導致惡性通貨膨脹。這進一步削弱了代幣的貨幣屬性,並可能導致代幣安全陷入死亡螺旋,因為代幣價格暴跌需要更高的通脹率來為「安全預算」提供資金。

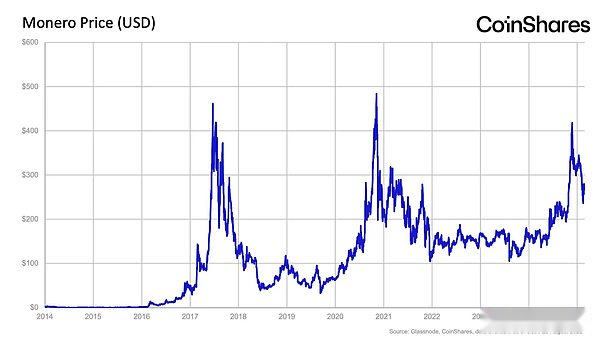

門羅幣的漏洞應該對尾部增發區塊鏈發出警告

如上所述,我想強調的重點是,尾部增發並不能保證區塊鏈的長期安全。門羅幣於2022年實施了尾部增發機制,社區原本期望它能保證區塊獎勵的可持續性。雖然這在技術上或許沒錯,但正如我們剛才所見,它在提供可行的結算保障方面毫無意義。

雖然門羅幣礦工可以獲得永久區塊獎勵,但門羅幣在貨幣屬性上無法與比特幣競爭,因此沒有人會用門羅幣來存儲價值。結果顯而易見,門羅幣的購買力在過去十年中基本處於停滯狀態。與其最強大的競爭對手比特幣相比,情況更糟糕,門羅幣的價值多年來一直暴跌。

換句話說,尾部增發聽起來不錯,但如果你的代幣沒有任何價值,那麼無論多少尾部增發都是不夠的。

這應當給那些盲目樂觀的區塊鏈通脹論者敲響警鐘。至少在比特幣圈內,人們普遍認為通貨膨脹對法定貨幣乃至整個社會都是有害的。因此,我感到十分驚訝,居然還有比特幣支持者認為通貨膨脹對比特幣無害。

任何類型貨幣的長期價值,其主要驅動力都來自於低頻用戶 ,他們尋求一種能夠長期保值的工具。這些用戶強烈傾向於他們認為具有最強貨幣屬性的貨幣單位。如果你的區塊鏈無法提供這種屬性,他們可能會用它來進行高頻交易,但不會用它來在經濟不活躍時存儲財富。這對你的代幣價值來說是個壞消息。

我們必須抵制修改比特幣貨幣屬性的工程誘惑

我在前面提到過,為了在未來25年左右的時間裡保持比特幣目前的結算保障,它需要將交易手續費獎勵的購買力提高約100倍。實際上,我認為這完全有可能。

鑑於比特幣價格在過去10年裡上漲了100多倍,而與此同時,手續費水平也曾多次持續高出當前BTC價格的20多倍。換句話說,未來25年,價格上漲10倍,手續費也上漲10倍,在我看來並非不可能。

也就是說,只要 比特幣保留其卓越的貨幣屬性 ,我認為這種情況並非不可能。如果我們通過改變區塊大小、引入無限通脹,或者陷入以太坊那種不斷無休止地修改貨幣政策的普遍思維模式,從而破壞了這些屬性,我認為這比僅僅讓市場來告訴我們長期是否對比特幣有需求的風險要大得多。

事實上,比特幣價格尚未達到每枚1000萬美元的根本原因在於,我們(作為一個龐大的社會和市場)根本無法確定對比特幣未來需求充足的假設是否正確。隨著時間的推移,弄清楚這個問題的答案並準確評估其可能性,正是市場存在的意義所在。就讓市場自行發揮作用吧。