原標題:Abstracting Chains

作者:Shlok Khemani,Decentralised.co;編譯:0xjs & 0xxz@比特鏈視界

在正文開始之前……

在過去的幾個月裡,鏈抽象已經成為加密領域討論最多的話題之一,這是有充分理由的。沒有一位行業專家會認為數百條碎片化的區塊鏈的現狀是理想的。

然而,當人們試圖理解這個話題時,他們會面臨一大堆專業術語——意圖、求解器網絡、清算層和訂單流拍賣。即使對於像我們這樣認為自己精通加密貨幣的作家來說,這也變得有些難以理解。我們需要幫助。

Vaibhav Chellani是第一個鏈抽象協議Socket的創始人。近十年來,Vaibhav 一直在思考區塊鏈擴展。作為以太坊基金會的一員,他參與構建了第一個 ZK rollup 。他還擔任 Polygon 的協議負責人,Polygon 是以太坊在最需要的時候促進其擴展。在那裡,他帶頭開發了以太坊到 Polygon 的橋,目前該橋的價值已超過 50 億美元。

Vaibhav 親眼目睹了 Rollup、擴容和橋領域的發展。他預見到了我們現在所處的多鏈、多橋接的未來,以及它將給用戶和開發者帶來的用戶體驗挑戰。他於 2022 年創立了 Socket 來解決這些問題。

為了更深入地了解鏈抽象,我們與 Vaibhav 和 Socket 團隊進行了合作。本文就是此次合作的成果。

雖然用類比推理可能很危險,但今天的加密格局與 20 世紀 90 年代初的網際網路驚人地相似。

當時,美國在線(AOL)經常被稱為「網際網路的訓練輪」。用戶花費數小時在該平臺上發送電子郵件、塑造真實和想像的角色、討論小眾話題、分享圖片和玩遊戲。到 1995 年,AOL 擁有超過 300 萬用戶,股價在三年內飆升近 2,000%,其品牌已成為流行文化的標誌性品牌。儘管它無法滿足日益增長的需求,但仍然取得了這一切。

AOL 主頁的一個版本,網際網路的第一個「超級應用程式」。

然而,AOL 雖然取得了早期的成功,但並不開放。它是一個封閉的計算機網絡,需要用戶安裝單獨的軟體並訂閱 AOL 的網際網路服務提供商(ISP) 。而且 AOL 遠非獨家。CompuServe、IBM 的 Prodigy、微軟的 MSN、AT&T 的 Interchange Online Network 和蘋果的 eWorld 都採用類似的專有軟體、網絡和 ISP 模型來爭奪同一個獎項。

這種情況對用戶來說可能是一場噩夢。如果你使用 AOL 並想與 CompuServe 上的朋友聊天,你們其中一人必須額外付費訂閱。此外,每個網絡都在爭奪為其訂閱者提供獨家媒體內容。《紐約時報》與 AOL 合作,《華爾街日報》與 CompuServe 合作,訪問這兩家公司都需要單獨訂閱和連接。

幸運的是,這種情況轉瞬即逝。當這些公司密謀獨佔網絡並佔據主導地位時,蒂姆·伯納斯-李(Tim Berners-Lee)領導的瑞士研究人員團隊和馬克·安德森(Marc Andreessen)領導的伊利諾伊大學一支由大學生組成的雜牌團隊正在制定不同的願景。他們設想了一個由社區驅動的網絡,該網絡受通用標準管理,向所有人開放,供所有人訪問或開發。這個網絡的門戶是什麼?網絡瀏覽器。

今天,我們簡單地稱之為網際網路。

網際網路開放、靈活(HTML 格式允許用戶自由創作)且標準化,因此依靠網絡效應和用戶生成內容蓬勃發展。Netscape Navigator 瀏覽器一經面世,網際網路便迅速成為用戶和開發者的首選網絡。起初緩慢,後來突然之間,全球的 AOL 意識到自己的圍牆花園無法與這個龐然大物競爭,因此不得不勉強適應網際網路。

網際網路統一了破碎化的局面,並引發了歷史上最偉大的技術運動。

如今,在加密貨幣領域,我們有數百條不同的區塊鏈和Rollup,每條都有自己的錢包、應用程式、流動性、用戶、標準和文化,所有這些都在孤島中運行。儘管嘗試彌合這些孤島,但體驗仍然很笨拙。這種碎片化導致用戶體驗不佳,並限制了加密貨幣對更廣泛受眾的吸引力。

這種意識形態、實現和方法上的差異是早期技術的特徵,因為開發者仍在研究哪種方法最有效。然而,隨著技術的成熟和規模化,標準化和整合的需求也隨之而來。加密技術現在正處於關鍵時刻,從早期採用者和極客的領域轉變為大眾的工具。

業界認識到了這一需求,並出現了一項名為「鏈抽象」的運動來解決這一問題。 雖然鏈抽象的願景(讓 Web3 中的用戶體驗與 Web2 一樣無縫)很簡單,但實現這一目標卻並非易事。

在今天的文章中,我們將探討多鏈世界的現狀、它所造成的問題、迄今為止為解決這些問題所做的努力,以及鏈抽象和Socket的解決方案在所有這些方面的作用。最後,我們討論未來,鏈抽象將導致加密貨幣價值累積方式發生重大轉變,從而徹底改變行業面貌。

讓我們開始吧!

聲明:本文詳細討論了加密貨幣的用戶體驗問題,並從絕對新手的角度對其進行了分析——這類用戶構成了我們想要加入加密貨幣的「大眾」。如果你是加密貨幣的原住民,你可能不會對這些問題有太強烈的共鳴。

1000條區塊鏈

一開始,比特幣就是個革命性的技術,它向世界介紹了區塊鏈及其前所未有的特性:去中心化、抗審查和分布式帳本。雖然比特幣主要專注於支付,但其開原始碼庫為其他技術實驗打開了潘多拉魔盒。這些早期實驗包括專用區塊鏈,如 Namecoin、Dogecoin 和 Litecoin。

隨後,以太坊誕生了,這是一個圖靈完備的區塊鏈,允許開發者使用通用的全球帳本來創建他們設想的任何應用程式。這引發了一系列創新——從穩定幣到去中心化金融,再到遊戲和智慧財產權——這些創新以指數級的速度發展。然而,以太坊很快就開始受到自身成功的拖累,大量活動的湧入導致費用高昂、等待時間長。

通用區塊鏈需要擴展。解決方案有兩種形式。

第一個解決方案是通過2層解決方案(L2)或 Rollup 來擴展以太坊本身。 L2 旨在處理主區塊鏈之外的交易,同時仍通過在主區塊鏈上發布串聯證明(concatenated proofs)來利用其安全性。即使在 L2 中,也有多種方法;一些方法(如 Arbitrum 和 Optimism)使用了樂觀證明,而其他方法(如 ZKSync 和 Starknet)使用了 ZK 證明。在此過程中,以太坊本身正式適應了以Rollup 為中心的路線圖。

第二種解決方案是完全脫離以太坊,從頭開始構建可擴展性。 Solana、Near 和 Cosmos 等團隊接受了這一願景,他們創建了具有獨特設計選擇和執行環境的新區塊鏈架構。很快,Sui 和 Aptos 等其他團隊也開始採用類似的方法構建自己的堆棧。

以太坊擴展解決方案和替代區塊鏈都吸引了數億美元的資本,並在公開市場上交易數十億美元。這種財富創造自然吸引了更多的建設者,從而導致更多的區塊鏈。但這些較新的項目需要以某種方式脫穎而出。

一些通過技術(ZK 證明的不同變體或更高級的程式語言)來實現差異化,而另一些則通過特定用例(去中心化存儲或遊戲)來實現差異化。

隨後出現了一種新趨勢——分布式應用程式構建自己的鏈。早期的例子之一是以太坊上的頂級 Web3 遊戲 Axie Infinity,它構建了 Ronin— 他們自己的區塊鏈。全球最大的交易所之一 Coinbase 發布了 Base,而頂級以太坊 NFT 市場 Blur 發布了 Blast — 兩者都是以太坊 L2。

Pudgy Penguins 等主要 NFT 項目、Shiba Inu 等 meme 幣以及 Ribbon 等金融產品也採用了這種方式。最近,我們甚至看到了 L3 的興起 — 即存在於 L2 之上的鏈。

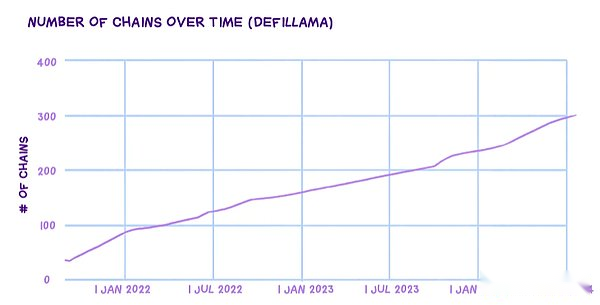

數據:DefiLlama

這些發展意味著 ,如今加密貨幣至少有 300 條活躍區塊鏈(DefiLlama跟蹤)和 80 多條即將出現的區塊鏈(L2 beat跟蹤) 。這兩個來源都不全面,所以我懷疑實際數字要高得多。

儘管如此,我們在過去兩年中看到了區塊鏈的寒武紀大爆發,有多個理由相信這種擴散不會很快放緩。我在下面列出了其中一些。

財務激勵。

胖協議理論認為,「協議的市值增長速度總是快於構建在其上的應用程式的總價值。」到目前為止,這一觀點基本成立——加密貨幣的大部分價值都積累到了區塊鏈層。這意味著投資者和市場價值基礎設施層高於應用程式層。因此,新老應用程式構建者的經濟激勵都是創建或遷移到單獨的鏈。

主權。

通用鏈要求應用程式與其他應用程式共享區塊空間,並且其用戶必須以區塊鏈的原生代幣支付 gas 費用。這在高需求期間會成為問題,因為一個應用程式的活動激增會影響其他應用程式。此外,如果應用程式有自己的代幣,其用戶必須同時持有該代幣和原生代幣來支付 gas 費用,從而導致更糟糕的用戶體驗。

遷移到單獨的區塊鏈可以實現對區塊空間和代幣的主權。Pudgy Penguins 是少數幾個被大眾認可的加密品牌之一(他們已經售出了超過一百萬個玩具),它正在構建自己的鏈以「從 IP 到基礎層垂直整合」。

分發。

成功的企業建立在護城河之上,而很少有護城河比廣泛的分發更強大。項目最初在通用區塊鏈上啟動,以利用其現有的分發。成功的項目會建立自己的龐大用戶群。如果發生這種情況,他們可以通過過渡到自己的鏈上,讓其他項目利用其分發來積累更多價值。Axie Infinity 的成功促使 Sky Mavis 推出了 Ronin,後者已發展成為一條獨立的遊戲鏈。

基礎設施可用性。

對創建鏈的構建者的需求導致了鏈基礎設施本身的商品化。幾年前,構建區塊鏈需要引導驗證者基礎或擁有構建 L2 的技術技能。從那時起,障礙已大大減少。

數據可用性解決方案(如 Celestia)、安全解決方案(如 EigenLayer)、來自 Optimism、Arbitrum 和 Polygon 的開源軟體開發工具包以及 Rollup 即服務平臺(如 Gelato)的結合使得區塊鏈的創建變得相對簡單。

更新的實驗。

區塊鏈基礎創新仍在進行中。團隊繼續嘗試新的設計。Monad 正在創建以太坊-Solana 混合體。MegaEth 正在試驗「以閃電般的速度進行流式交易」。此外,像 Solana 和比特幣這樣的傳統上不支持Rollup的鏈,現在看到團隊在其上構建Rollup。

換句話說,所有跡象都表明,我們將走向一個擁有上千條區塊鏈的世界。

碎片化

受金融、商業和技術激勵驅動的多鏈世界已經以多種方式碎片化了行業。

流動性碎片化。

流動性是健康金融市場的核心。市場流動性越強,交易就越容易。高流動性的 DEX 對可以在進行交易時提供更好的價格(減少滑點)。高流動性的借貸池有助於安全、輕鬆地進行借貸。

流動性是一種網絡效應遊戲。高流動性池對投資者更有吸引力,並增加了組成池子的代幣的效用,從而帶來更高的流動性。這就是為什麼 Uniswap 和 Aave 等協議中的流動性池遵循冪律,其中頂級池子比小池子大幾個數量級。

當資本分散在不同鏈上時,流動性及其收益也會碎片化。例如,最有效的 ETH-USDC 交換池子可能存在於以太坊上。但是,如果你想在 Base 上進行相同的交換,你將無法從這些較低的價格中受益。

狀態和資產碎片化

以太坊等智能合約區塊鏈之所以能成為改變遊戲規則的技術,原因之一是其可組合性。開發人員可以無縫組合和交互不同的協議、應用程式和資產。這使開發人員無需從頭開始即可構建複雜的解決方案。

我維護了兩個 Google Chrome 配置文件——一個用於個人事務,另一個用於工作事務。很多時候,我會在工作配置文件中意外打開 YouTube,然後看到一組意想不到的推薦,或者我在個人資料中尋找工作書籤,但後來發現它並不存在。

每個配置文件都保留自己的歷史記錄、擴展、已保存的密碼、已連接的帳戶等。這就是狀態碎片化的樣子。

在單鏈範圍內工作時,聚合器可以無需許可瀏覽多個 DEX 的價格,並為用戶提供最佳執行。或者,借貸協議可以向用戶提供高價值 NFT 的貸款。USDY (Ondo 的 T-Bill 支持的穩定幣)以前只是一種閒置在錢包中的收益穩定幣。

但是,當 Drift 等 DeFi 協議無需許可將其作為永續合約交易的抵押品時,該資產對用戶來說就更具吸引力。

這種可組合性在區塊鏈之間會失效。用戶無法在一次交易中用 Base 上的 USDC 在以太坊上購買 NFT。開發人員無法利用一條鏈上的資產為用戶提供另一條鏈上的產品。

用戶和社會碎片化

加密貨幣本質上是部落性的。在財務激勵的驅動下,社區團結起來,為項目歡呼,使項目取得成功(並且其持有的資產價值增加)。這也導致了一種「我們與他們」的心態,或極端主義。比特幣最大主義用戶群不想與其他區塊鏈有任何關係。與 Base 上的 Time Dot Fun 相比,Solana 最大用戶群更有可能在 Solana 上嘗試 Blinks。

鏈的數量越多,這種最大主義的空間就越大。這會導致用戶和文化的分裂。

這些趨勢對開發人員來說是個問題。事實上,沒有一條鏈在所有方面都表現出色。每條鏈都有其缺點和優點。那麼,他們如何選擇在哪裡構建呢?應用程式文化契合度、程式語言熟悉度、資金補助和技術優勢等因素都發揮著作用。然而,如果選擇只在一條鏈上構建,開發人員就會錯過其他鏈的用戶群。另一方面,無論在哪條鏈上,用戶都無法體驗到最適合他們用例的應用程式。

用戶體驗不佳

區塊鏈孤島造成的分裂絕不是什麼新問題,而是該行業多年來一直在努力解決的問題。我的同事 Saurabh 喜歡用一個比喻,將這些孤立的區塊鏈視為封閉的島嶼,每個島嶼都有自己的公民、文化和資產。要想在這些島嶼之間進行任何活動,就需要以某種方式將它們連接起來。

加密橋的功能類似於現實世界的橋梁,連接不同的區塊鏈並允許資產和數據的無縫移動。當用戶想要將資產從鏈 A 轉移到鏈 B 時,橋的核心會執行以下操作:

-

它允許用戶在鏈 A 中存入資產。

-

它在鏈 B 上斷言資產已在鏈 A 中安全接收。

-

它解鎖了鏈 B 中的用戶資產。

現在,橋如何完成這些步驟,特別是第二步,可能會因橋的力學原理而有很大差異。關於橋設計(及其風險和安全漏洞)已經有很多文章進行了探討,所以我不會在這裡討論它們。此外,它們與本文的目的無關。

我們確實需要知道的是,橋是存在的,是加密貨幣領域資金最充足的領域之一,隨著時間的推移已經成熟,並且形式多樣。那麼,為什麼人們要大驚小怪地討論這個鏈抽象呢?區塊鏈不是連通的嗎?橋不是解決了碎片化問題嗎?此外,用戶不是也有很多選擇嗎?這應該是件好事,對吧?嗯,不完全是。

考慮一下這種情況:馬丁剛接觸加密貨幣,他最喜歡的藝術家剛剛在 Optimism 上以 NFT 的形式發布了新作品,售價為 0.1 ETH (約合 300 美元)。馬丁請他的加密貨幣原住民朋友喬爾給他匯一些資金。然而,喬爾在 Base 上只有 USDC。因為馬丁很著急(這是限量版鑄幣),他請喬爾給他匯款,他會想辦法購買。馬丁可能還不太熟悉加密貨幣,但他精通技術。這能有多難呢?

事實證明,這其實很難。以下是他必須遵循的步驟。

至少有 10 個步驟和 28 次單獨點擊。我在這裡很寬容,假設馬丁已經設置了一個錢包,可以使用同一個錢包來連接兩個鏈,並一次性找到他想要的信息(如何支付 gas、正確的橋、正確的 DEX)。這還不包括錢包中的籤名和交易確認等雜項步驟。對於一個完全的初學者來說,這將是一場噩夢。使用來自另一條鏈的資金在這一條鏈上購買 NFT(這是加密貨幣中最基本的用戶流程之一)不應該是火箭科學。

我們生活在一個選擇豐富但注意力卻不夠集中的世界。消費者缺乏耐心,甚至無法多等幾秒鐘。Web2 開發人員深諳此道。他們一心想通過減少點擊次數來降低用戶複雜性。轉化率和會話時長等指標都是經過科學精確測量的。

亞馬遜 30 多年前就意識到了這一點,並申請了「一鍵結帳」專利,這是其在電子商務領域佔據主導地位的關鍵突破。最好的公司會向設計師支付數百萬美元來簡化他們的產品。

雖然如今 Web3 產品中基本沒有這種思維,但它也反映了早期技術的本質。福特的 T 型車是第一輛量產汽車,它的速度比奔跑的馬還慢。早期的計算機佔據了整棟大樓。在很長一段時間裡,它們都是基於文本的,沒有圖形顯示。第一部「移動」手機重 2 公斤。正如我之前提到的,網際網路一開始也非常緩慢和笨重(如果有圖像,則逐行加載)。

事實上,仔細想想,我們擁有數千萬鏈上用戶,他們穿越這些複雜的迷宮來使用加密產品,這真是太了不起了。(如果需要說明的話,這也說明了財務激勵有多麼強大!)

但潮流正在轉變。經過多年對基礎設施的投資,我們現在擁有足夠的區塊空間。接下來,我們將使加密貨幣更易於訪問、更用戶友好、更可擴展。項目、研究人員、建設者和投資者正在緩慢但穩步地協調,以在 Web3 中構建更好、更流暢、更像 Web2 的體驗。如此劇烈的變化不會在一夜之間發生。這是一個漸進的過程,有許多活動部件。

最終目標是什麼?就是將馬丁鑄造 NFT 所需的點擊次數減少到 1 次。為了實現這一目標,我們首先要簡化橋。

多鏈交叉

尋找橋、橋接資產以及在目標鏈上兌換所需代幣的過程是加密貨幣中最常見的用戶流程之一。但對於新手來說,它也非常複雜。

首先,尋找橋本身並不容易。有多種選擇,包括原生和第三方橋接解決方案。馬丁可能會發現,雖然特定的橋支持 Optimism,但它尚不支持較新的 Base 鏈。此外,每座橋都會在速度、安全性和費用方面進行權衡。對於較小的交易,用戶可能會優化速度或費用。但如果他們要轉移數百萬美元,他們會優先考慮安全性。

一旦你橋接了資產,你還必須將其兌換成你想要的代幣。這還需要找到一個 DEX,支付 gas 費用,並進行交換。更讓用戶痛苦的是,某些橋不會為用戶提供目標鏈上的原生代幣(如 USDC),而是提供原始代幣的非官方副本(如 USDC.e)。

Socket 最初將現有的橋和 DEX 聚合為單個元橋(meta-bridge)。其簡單目標是為用戶提供一系列選項,根據他們對成本、延遲和安全性的偏好,從鏈 A 上的資產 X 轉到鏈 B 上的資產 Y。他們使用鏈上智能合約和鏈下路由算法的組合來實現這一點,該算法可以動態選擇最佳橋或路由。

Socket 將這項技術拆分成兩種產品。

Socket API適用於希望為用戶提供跨鏈體驗的開發人員。它被 Zapper 和 Zerion 等平臺、Coinbase Wallet、Rabby、MetaMask 和 Rainbow 等錢包以及 Brahma.fi 等 DeFi 應用程式使用。

Polymarket 是一款預測市場消費者應用,在過去一年中人氣飆升,它也使用 Socket API。雖然該應用基於 Polygon 構建並接受 USDC 存款,但用戶可能在以太坊等其他鏈上有資金。Socket API 無需要求用戶單獨從以太坊橋接到 Polygon,而是幫助無縫集成這些步驟。

Bungee 是 Socket 元橋的消費者版本。它允許用戶在單個接口中橋接和交換,而無需單獨執行我們之前討論的所有步驟。

例如,當 Martin 想要將 Base 上的 300 USDC 兌換為 Optimism 上的 ETH 時,他在 Bungee 上輸入了這些參數。協議會幫助他在四個選項中找到最優的交易橋接。根據他的偏好,他可以在 Bungee 上完成橋接和兌換。

這就是他現在購買 NFT 的流程。點擊次數減少了近一半!它仍然太複雜,但我們正在取得進展。

Bungee 也很靈活。如果用戶要將 100 萬美元的 USDC 從 Base 轉移到 Optimism,他們可能不會信任擁有如此大金額的第三方橋,並且可能需要更強大的安全保障。在這種情況下,他們可以使用 Circle (USDC 發行者)的原生 CCTP 橋。

Bungee Exchange 和 Socket API 聯合為其支持的 16 條(且不斷增長)鏈提供超過 120 億美元的跨鏈交換服務。

其他解決跨鏈橋接和交換問題的團隊包括 Li.Fi 和 DeBridge。

擁有另一條鏈上的 gas 代幣(如 ETH)的加密原生用戶可能會考慮橋接他們的代幣。但是,橋接可能成本高昂且速度緩慢,具體取決於所使用的橋。

Socket 通過其服務「Refuel」提供了一種替代方案。Refuel 使用索引器和流動性池為不同鏈上的 gas 提供原生代幣。例如,主網上擁有 ETH 的用戶需要 MATIC 來支付 Polygon 的費用,將 ETH 存入 Refuel 合約。中心化中繼器確認交易並使用 MATIC 為用戶的錢包提供資金。Refuel 僅收取目的地 gas 費用,使其成為一種更便宜、更快捷(儘管是中心化)的 gas 橋接代幣替代方案。

但是對於那些不了解 gas 費用的加密貨幣新手來說該怎麼辦呢?

第一個抽象:帳戶抽象

大多數流行的加密錢包(如 MetaMask 和 Phantom)都是外部擁有帳戶 (EOA)。簡單來說,這意味著用戶的帳戶存在於區塊鏈狀態之外。EOA 不適合加密用戶體驗,原因如下:

-

用戶必須管理自己的私鑰。如果他們的密鑰丟失或被洩露,他們就有可能失去對所有資金的訪問權。

-

用戶必須持有區塊鏈的原生代幣來支付其 gas 費用。

-

用戶每次只能籤署一筆交易。

這些限制最終由一個通用標準解決:ERC-4337,通常稱為帳戶抽象。 我們在之前的文章中詳細討論了帳戶抽象,因此我只會談及與本文相關的部分。

帳戶抽象依賴於智能合約帳戶(SCA)的概念。SCA 作為智能合約部署在區塊鏈上的帳戶。這意味著用戶與錢包的互動是區塊鏈狀態的一部分。用戶不是籤署交易,而是籤署稱為「操作碼」的消息,然後由稱為「打包器(bundler)」的專門參與者處理。

除其他事項外,帳戶抽象緩解了加密貨幣用戶體驗的一個主要痛點:gas 費。像 Martin 這樣的新加密貨幣用戶會覺得 gas 費的概念很奇怪。這就像要求用戶在開始使用 Facebook 之前先用信用卡註冊一樣——這真是不可想像。然而,每筆區塊鏈交易確實需要 gas 費。如果不是用戶,我們能讓別人來支付嗎?

帳戶抽象通過在交易供應鏈中引入新的參與者——付款人(paymaster),實現了以用戶名義贊助 gas 費用。付款人收取一定費用,既可以允許應用程式以用戶名義贊助 gas 費用,也可以允許用戶以自己選擇的代幣支付 gas 費用。

對於 Martin 來說,這意味著他可以用 USDC 支付交換的 gas 費用,而無需在 Base 上單獨購買 ETH。同樣,NFT 應用程式現在可以代表他贊助 gas 費用,也可以讓他在 Optimism 上用 USDC 支付。

現在只需 4 個步驟和 10 次點擊!

超越鏈

跨鏈交換和帳戶抽象都顯著改善了加密貨幣用戶體驗。然而,我們尚未達到一鍵鑄造的最終目標。

當從一條鏈橋接到另一條鏈時,即使使用像 Bungee 這樣的聚合器,用戶也必須在眾多選項中選擇一條源鏈和一條目標鏈。如果只有幾條主要鏈,就像我們之前遇到的那樣,這是可行的。但是,如果鏈的數量達到數百或數千,用戶體驗就會開始下降。此外,一旦用戶橋接資金,他們仍然必須在錢包中的不同鏈之間切換才能使用這些資金。

這兩個問題的根源在於,用戶被迫將他們的加密體驗視為跨不同鏈的體驗。他們的資產在一條或多條鏈上,而他們想要交互的應用程式在另一條鏈上。這種想法本質上很複雜。畢竟,區塊鏈只是底層帳本。在與 Web2 應用程式交互時,用戶不必考慮開發人員選擇在哪些伺服器或資料庫上構建。

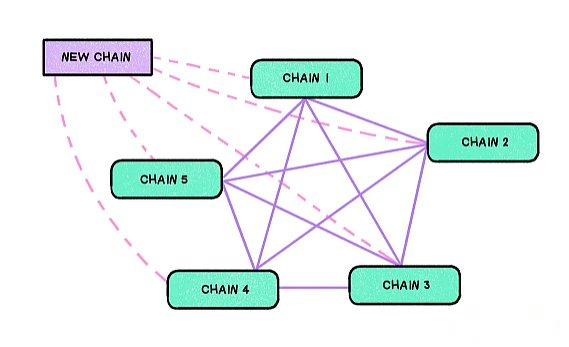

從橋擴展的角度來看,區塊鏈數量不斷增加的世界也存在問題。回想一下,橋運作的第二步是在鏈 B 上斷言鏈 A 上已收到資產。根據其設計,橋通過在鏈 A 和鏈 B 之間創建消息傳遞框架、部署合約以便每個鏈都能理解這些消息,然後使用中繼器將消息從一個鏈傳遞到另一個鏈來實現這一點。

這種機制存在問題,因為這些消息系統必須分別部署在每對鏈之間。例如,如果一個橋目前支持五條鏈,並希望再添加一條,則必須在五條鏈和新鏈之間部署一個消息系統。換句話說,橋的擴展速度是二次方的——對於 n 條鏈,將有 n 平方個連接。一旦超過一定數量的鏈,跨鏈擴展就變得不可行。

現在,解決方案顯而易見:「鏈抽象」。 用戶應該與區塊鏈應用程式交互,而不是資金所在或應用程式構建的底層鏈。 馬丁應該了解他的 NFT 鑄造網站,而不是 Base、Optimism,或者從一個網站到另一個網站的橋或橋聚合器。

現在,解決方案顯而易見:「鏈抽象」。 用戶應該與區塊鏈應用程式交互,而不是資金所在或應用程式構建的底層鏈。 馬丁應該了解他的 NFT 鑄造網站,而不是 Base、Optimism,或者從一個網站到另一個網站的橋或橋聚合器。

從開發者的角度來看,他們需要一種方法來超越現有的無法擴展的橋解決方案。他們需要參與者的支持,幫助他們將資金從鏈 A 轉移到鏈 B,無論它們之間是否存在消息傳遞系統。

鏈抽象不是一套流程或產品,而是一個最終目標,有多種路徑(每種路徑都有一組權衡)來實現它。 然而,這些實現之間的共同點是存在「意圖」和「求解者(solver)網絡」。這些已經成為圍繞鏈抽象主題的流行語。讓我們來了解一下它們的含義。

用戶執行鏈上活動以從當前狀態轉變為期望的最終狀態。例如,Martin 想要從 Base 上的 300 USDC 轉變為 Arbitrum 上的 NFT。在當前的加密貨幣狀態下,我們讓用戶自己決定如何達到最終狀態。這採取的形式是他們與滿足其確切需求的特定智能合約進行交互。

這種情況並不總是理想的,原因有二:

-

正如我們反覆看到的那樣,即使對於簡單的用例來說,達到最終狀態的步驟也可能變得極其複雜。

-

即使用戶確實找到了一條可以幫助他們到達最終狀態的路徑,但它也可能並不總是最優的。

例如,假設有一位用戶想要將一條鏈上的 100 萬美元 USDC 兌換為另一條鏈上的 USDT。他們可以直接使用現有的橋然後交換解決方案,也可以與 Bungee 等協議交互以幫助他們進行交換。但是,也有可能存在一個鏈下參與者(可能是在中心化交易所擁有大量流動性的做市商),他們願意以低於這兩種解決方案的費用為他們提供交換服務。

用戶無法從中受益,從而導致市場效率低下。

意圖(Intents)是思考加密交易的完全不同的方式。前提是一樣的——用戶想要達到某個最終狀態。然而,通過使用意圖,一組經驗豐富的參與者會競相幫助他們達到最終狀態,而不是弄清楚如何達到那個最終狀態。意圖意味著 Martin 所要做的就是表達他想在 Optimism 上鑄造 NFT 的願望,並且不會花費超過 300 USDC,這些參與者(也稱為求解者)會幫助他實現這一目標。

這裡有一個例子可以幫助你更好地理解意圖。喬爾想從布魯克林去曼哈頓。十五年前,他必須上街向路過的計程車招手,讓它們停下來。有些計程車已經載滿了乘客,不會停下來。也許沒有計程車經過,喬爾需要在雨中走到一條更繁忙的街道。一旦他上了計程車,他可能就得幫助司機指路。這就是當今加密技術的樣子——在眾多不確定性中邁出數十步才能到達最終狀態。

這裡有一個例子可以幫助你更好地理解意圖。喬爾想從布魯克林去曼哈頓。十五年前,他必須上街向路過的計程車招手,讓它們停下來。有些計程車已經載滿了乘客,不會停下來。也許沒有計程車經過,喬爾需要在雨中走到一條更繁忙的街道。一旦他上了計程車,他可能就得幫助司機指路。這就是當今加密技術的樣子——在眾多不確定性中邁出數十步才能到達最終狀態。

意圖就像使用 Uber。Joel 可以舒適地坐在家裡,說出他的確切目的地,瀏覽到達目的地的不同選項,提前獲得價格報價和預計時間,跟蹤行程進度,到達後上車,無需與司機進行任何交流即可到達他的確切目的地。

Uber 大幅提升了體驗和便利性,遠超現狀。意圖承諾,鏈上交易也將實現同樣的提升。

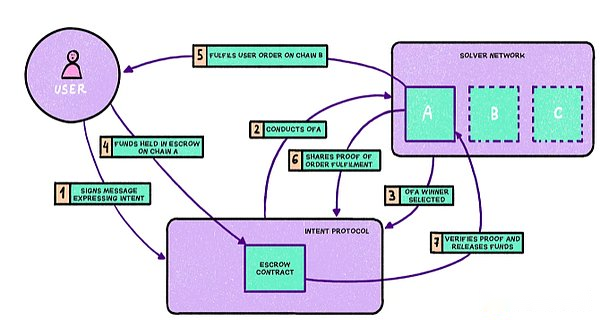

那麼,意圖是如何工作的呢?下面是一個簡單的跨鏈交換的通用框架。

- 用戶首先表達了想要達到最終狀態的意圖。在本例中,假設在 Base 上花費 300 USDC 以在 Optimism 上獲得至少 0.1ETH。

-

然後,意向協議會舉行一個拍賣會,稱為訂單流拍賣(OFA),求解者在該拍賣會上競爭以滿足這一意向。

-

根據拍賣設計(我們將很快詳細討論這一點),該協議選擇一個求解者並在 Base 上持有 300 USDC 作為託管。

-

選定的求解者利用自己的流動性通過提供前期資本來滿足用戶在 Optimism 上的 0.1ETH 訂單。

-

一旦完成,求解者就會與協議共享一個證明。

-

該協議釋放託管資金並與求解者進行結算。

因為這是意圖的通用框架,所以此過程中每一步的實現可能因構建解決方案的團隊或協議而異。

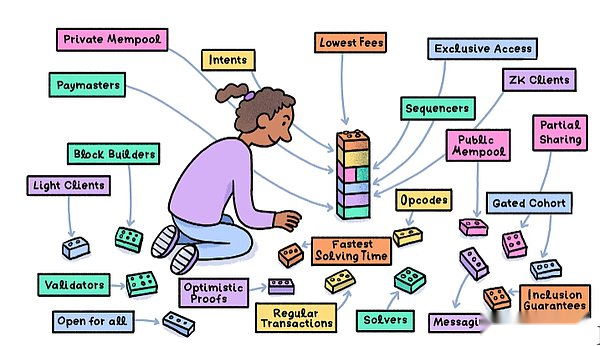

例如,OFA 可以根據以下選擇以多種方式設計:

訂單共享到哪裡? 訂單可以發布在所有人都可見的公共內存池中,也可以發布在由 TEE 等技術支持的私有內存池中,或者只顯示部分意向細節。

誰可以成為求解者? 求解者名單可以向任何人開放,也可以只限於特定的選定集合,或者在一段時間內只選擇一名求解者,從而擁有獨家訪問權限。

如何選出獲勝者? 拍賣的獲勝者可以根據不同的標準來確定,例如最快的解決時間、最低的用戶費用或最大的包含保證。

你可以在此處(https://frontier.tech/the-orderflow-auction-design-space)詳細閱讀有關 OFA 拍賣設計空間的信息。

類似地,意圖協議驗證求解器是否已履行用戶訂單的驗證過程也可以通過不同的方式實現:

樂觀驗證。 一旦求解者聲稱已完成訂單,就會有一個挑戰期。如果在此期間沒有人質疑解決者的主張,他們可以自由索取託管資金。

消息傳遞系統。 一旦求解者存入資金,消息就會從目標鏈傳遞到源鏈。跨鏈協議提供的現有消息傳遞解決方案可用於支持的鏈。

輕客戶端。 輕客戶端是完整節點的簡化版本,允許用戶無需下載完整帳本即可驗證交易。源鏈上目標鏈的輕客戶端可以幫助驗證求解者的履行情況。

ZK證明。 零知識證明(易於驗證且無法偽造)是證明訂單履行的另一種方式。

即使是結算流程(即在驗證後將鎖定的資金釋放給結算者),也可能有不同的機制。有些協議只允許結算者在源鏈上結算,而其他協議則允許更大的靈活性。有些協議結算單個交易,而其他協議則分批結算。

一系列協議正在調整這些參數以創建自己的意圖解決方案。其中包括Across 、DLN 、UniswapX和Anoma等。我們甚至為該堆棧的特定層提供了專用解決方案。Everclear只專注於使結算儘可能高效。Khalani Network幫助解決者協調和協作以完成複雜的訂單。

MOFA:重新思考OFA

業界對意圖和 OFA 感到興奮,認為它們是解決加密貨幣碎片化和複雜用戶體驗問題的解決方案,因為這改變了用戶在生態系統中的角色。用戶不再被留在加密貨幣荒野中自謀生路,而是處於一種由激勵參與者幫助他們實現目標的狀態。

回想一下,構建 OFA 的開發人員需要根據其具體用例來應對各種設計選擇——拍賣設計、驗證和結算機制、允許的參與者等等。然而,出於各種原因,從頭開始構建 OFA 可能非常低效且耗費資源。

首先,一旦開發人員決定了他們的解決方案設計,他們就必須為其部署鏈上和鏈下代碼。鑑於這些網絡將處理高價值交易,它們需要高安全性保證。開發這樣的技術可能成本高昂、耗時長且風險大。此外,即使協議設計發生微小變化也需要大量增量資源。

其次,OFA 的運作依賴於求解者,即專門的鏈下參與者。新協議引導求解者庫可能很困難且耗時。在初始階段,新協議不會有太多活動,因此對於沒有激勵的求解者來說,它不會有吸引力(這是典型的冷啟動問題)。此外,由於不同的意圖網絡將使用不同的機制,求解者必須為每個網絡分別創建解決方案,這進一步增加了阻力。

第三,許多應用程式可能不需要專用求解者的服務。它們的需求可以通過交易供應鏈中現有參與者的參與來滿足,例如驗證者、排序者、區塊構建者和提議者、打包者和付款人。此外,它們可能不想以意圖的形式引入新的消息類型,而是使用常規交易或帳戶抽象操作碼。

Socket 團隊對這一演變有著第一手的觀察。作為跨鏈領域的早期參與者,他們見證了鏈的激增以及意圖和 OFA 的實時出現。他們認為,我們仍處於這一範式的早期階段(當前的解決方案僅限於交換等特定用例),意圖支持的用戶體驗將成為加密貨幣大規模採用的關鍵組成部分,並且將有各種意圖網絡來滿足不同的用戶需求。

Socket 不再僅僅是一個跨鏈聚合器,現在正在構建第一個鏈抽象協議。他們的目標是將一個擁有 10,000 個 Rollup 的世界轉變為用戶的一體化體驗。

該協議的核心是 MOFA(Modular Order Flow Auctions,模塊化訂單流拍賣的縮寫)。

MOFA 為開發人員提供了創建訂單流拍賣和實施自己的設計選擇的工具,同時保持中立。你可以將每個設計選擇視為一個單獨的樂高積木,而 MOFA 則是允許開發人員混合和匹配積木以構建他們選擇的意圖網絡的解決方案。

通過簡化創建靈活的意圖解決方案,MOFA 顯著減少了新協議的開發和維護時間及成本。此外,由於使用 MOFA 創建的所有網絡都源自相同的構建塊,因此現有求解者可以相對輕鬆地為較新的意圖網絡構建解決方案並為其提供服務。

通過簡化創建靈活的意圖解決方案,MOFA 顯著減少了新協議的開發和維護時間及成本。此外,由於使用 MOFA 創建的所有網絡都源自相同的構建塊,因此現有求解者可以相對輕鬆地為較新的意圖網絡構建解決方案並為其提供服務。

因此,MOFA 還通過為網絡和求解者提供開放的市場來幫助協議解決冷啟動問題。(可以將其視為類似於 EigenLayer 在區塊鏈安全中扮演的角色。)

MOFA 還重新考慮了組成求解者集的參與者主體。在大多數現有的意圖網絡設計中,求解者是專門的鏈下參與者,其功能與驗證者和排序器等鏈上參與者分開。MOFA 將求解者集擴展為包括驗證者和排序器,並將這組擴展的參與者稱為「傳輸者(transmitters)」。

要理解這一點的重要性,我們需要理解「重組風險」的概念。我的同事 Saurabh在之前的一篇文章中解釋了重組。

對於像比特幣這樣的區塊鏈,許多礦工都在競相尋找新區塊。有時,不止一名礦工可能會成功。假設兩名礦工在 1000 的高度找到新區塊(#1000A 和 #1000B)。由於傳播延遲,一些節點將看到區塊 #1000A,而其他節點將看到區塊 #1000B。現在,如果在區塊 #1000B 之上發現新區塊,則區塊 #1000B 所在的鏈將成為最長的鏈,而區塊 #1000A 將被網絡丟棄或重組。

請注意,第三個區塊 #1000C 有可能被另一位礦工在相同高度(1000)發現,而同一礦工或在此區塊上構建的其他礦工又發現了兩個區塊(#1001 和 #1002)。在這種情況下,區塊 #1000A 和 #1000B 都將被丟棄,而 #1000C 將成為鏈的一部分。以太坊也面臨重組,但深度很少超過一個區塊。

回想一下,求解者承諾預付資金以滿足用戶意圖,並在驗證延遲後獲得結算。考慮這樣一種情況:求解者剛剛在目標鏈上完成了訂單,但尚未在源鏈上收到用戶的託管資金。這裡的風險是,源鏈在用戶託管資金之前的某個時間點被重組。

在這種情況下,用戶最終會在源鏈(重組返回資金的地方)和目標鏈(求解者已經存入資金的地方)上擁有資金,而求解者則面臨損失。

對於解決者來說,這樣的重組是一個巨大的風險。重組,尤其是在較新和未經測試的鏈中,相當常見。Degen 鏈是首批著名的 L3 之一,最近經歷了超過 500,000 個區塊的重組!隨著新鏈數量的增加,這些風險對於求解者來說只會加劇。

那麼如何消除(或至少降低)重組風險? MOFA 的解決方案是直接允許驗證者和排序者成為求解者。驗證者和排序者是負責區塊鏈區塊構建機制的參與者。由於他們對有效和無效區塊以及重組風險具有最大的可視性,因此他們最適合承擔重組風險。讓他們擔任解決者的另一個好處是,他們可以直接將交易包含在區塊中,從而加快意圖解析速度。

像魔術一樣

從最純粹的意義上講,鏈抽象意味著用戶完全不知道區塊鏈的存在。他們的資金可能分散在多條鏈上,但只顯示一個餘額。他們不應該為不同區塊鏈上的原生 gas 代幣付費。最後,任何跨鏈交易,比如馬丁鑄造 NFT,都應該像 Web2 交互一樣簡單——一鍵點擊,即時結果。

Socket 最近推出了一個名為 MagicSpend++ 的框架(靈感來自Coinbase 的 Magic Spend ),允許開發人員使用 MOFA 和帳戶抽象創造無縫的用戶體驗。以下是 MagicSpend++ 為 Martin 鑄造 NFT 的工作方式。

-

馬丁使用智能合約錢包,該錢包向他展示了單一的鏈抽象餘額。

-

馬丁點擊「鑄造 NFT」。

-

付款人服務檢查 Martin 的智能錢包(跨鏈)是否有足夠的餘額用於鑄幣。付款人參與使用 MOFA 創建的拍賣。

-

創建 userOP 時,付款人不僅會贊助 gas,還會為目標鏈上的 NFT 購買提供資金。(因此,付款人充當了解決者的角色。)

-

一旦 userOP 完成並且 NFT 交付給 Martin,付款人將能夠從保險庫中提取資金。

馬丁終於可以一鍵鑄造他的 NFT 了!

Magic-Spend++ 本質上是一種「先消費,後扣款」協議,旨在利用已推出的廣泛帳戶抽象基礎設施來實現鏈抽象。這一願景吸引了ZeroDev等已經是知名帳戶抽象服務提供商的團隊在實踐中實施 Magic-Spend++。

Magic-Spend++ 代表了從以鏈為中心到以帳戶為中心的視角轉變。這種方法,即錢包解決方案適應使加密貨幣用戶體驗更順暢,也正在被生態系統中的其他團隊實施,例如Near Protocol 、Particle Network和OneBalance 。

區塊鏈的AWS時刻

到目前為止,我們討論鏈抽象的重點是解決加密用戶體驗問題。然而,這只是鏈抽象硬幣的一面。另一方面,存在著一種可以徹底改變我們對擴展區塊鏈應用程式的看法的方法。讓我解釋一下。

如今,開發人員在單個區塊鏈上為其應用程式部署智能合約。當 Yuga Labs 在以太坊主網上推出 Otherside 系列時,它導致了嚴重的擁堵和 gas 價格上漲。當時(兩年多前),多鏈生態系統仍處於起步階段。即使他們選擇在其他鏈上部署,如果他們願意的話,他們也沒有簡單的方法讓用戶將 NFT 移回主網。

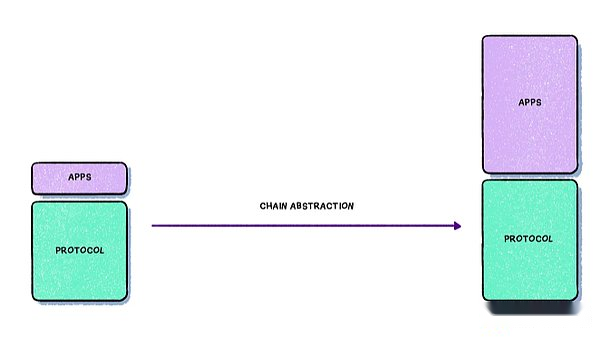

然而 ,在鏈抽象的世界中,這些限制不再適用。由於鏈之間不再有區別,因此也不會有用戶屬於一條鏈而不屬於另一條鏈的概念。每個用戶都將屬於每一條鏈。 此外,由於現有的跨鏈解決方案和新興的意圖解決方案,跨鏈轉移資產(代幣和 NFT)變得更加容易。

這些發展意味著開發人員不再需要對部署哪條鏈做出明確的選擇。應用程式和底層鏈之間是分離的。理論上,應用程式可以存在於多個鏈中,而用戶卻不知道(因為他們根本不知道鏈的存在)。

這具有重大意義。考慮一下開發人員如何與 AWS 等雲服務提供商進行交互,AWS 為開發人員提供按需計算能力,可根據其需求進行水平擴展或收縮。當需求增加時,AWS 會為應用程式分配更多資源,當需求減少時,AWS 會減少資源。只要滿足開發人員的需求,開發人員就不關心 AWS 使用的是什麼 CPU 或內存。

鏈抽象現在允許區塊鏈開發人員獲得類似的擴展體驗。擺脫了單鏈的技術和文化束縛,他們現在可以在不同的區塊鏈之間自由擴展和收縮。區塊空間從稀缺資源變成了豐富的商品。

要了解這在實踐中如何運作,請考慮一個常見的加密事件的例子,該事件通常會導致鏈擁堵和費用上漲——空投。傳統上,應用程式開發人員將空投合約部署到單個鏈上。用戶通過交易與該鏈交互以領取空投。隨著越來越多的用戶爭相從單個鏈上的單個合約中領取,鏈變得擁堵。

在鏈抽象的世界中,空投的負載將在多條鏈之間平衡。用戶錢包將籤署一條認領消息(而不是交易)作為意圖。發送者(而不是開發人員)將從一條鏈開始部署認領合約。隨著初始鏈變得擁擠,滿足用戶的認領請求,發送者將開始在其他不那麼擁擠的鏈上部署認領合約。

開發人員設置的 max-claim-fees 參數可以觸發轉移到另一條鏈的決定。一旦一條鏈上的費用超過此限額,發送者就可以轉移到另一條鏈。因此,發送者充當不同可用區塊空間之間的自然負載平衡器。如果激勵措施允許,他們甚至可以按需部署 rollup 以滿足用戶要求。

從用戶的角度來看,這些都不重要。一旦他們的申領完成,他們只會看到空投代幣的餘額,而不知道他們的代幣位於哪條鏈上。

雖然這一未來願景仍是理想化的,可能取決於多年的基礎工作,但其影響是巨大的。隨著區塊鏈商品化,應用程式將不再表現出對一條鏈或生態系統的「一致性」或文化偏見,而是將在多條鏈或生態系統之間自由流動。如果發生這種情況,我們之前討論的胖協議論將不再成立。相反,應用層將開始積累更多價值,就像今天的 Web2 一樣。

這種變化需要重新規劃加密行業的許多核心方面,而不僅僅是價值累積。 隨著協議的豐厚溢價下降,投資者將開始將資金分配給應用程式。目前圍繞區塊鏈存在的大多數部落社區可能會開始將他們的忠誠轉向產品。MEV 目前主要歸驗證者所有;這個等式也可能會改變。

這種變化需要重新規劃加密行業的許多核心方面,而不僅僅是價值累積。 隨著協議的豐厚溢價下降,投資者將開始將資金分配給應用程式。目前圍繞區塊鏈存在的大多數部落社區可能會開始將他們的忠誠轉向產品。MEV 目前主要歸驗證者所有;這個等式也可能會改變。

最後,與目前的千鏈格局相反,我們可能會看到最終的整合。由於差異化程度低,財務激勵減少,許多鏈可能會消亡,只剩下少數幾條鏈將受益於冪律,成為 Web3 的骨幹(就像今天為網絡提供服務的少數超大規模提供商和一長串專業提供商一樣)。

想像一下未來世界

2028 年 8 月 1 日。

你醒來發現你的工資已經到帳。太好了!你進行了每月的 DCA 投資並償還了一筆小額貸款。然後你瀏覽 X 以了解最新的選舉新聞。當然,還有另一個轉折。你迅速思考了它的含義並重新調整了你的選舉預測賭注。你準備好去上班了。

途中,你停下來喝杯咖啡,用手機支付。咖啡師告訴你,你已積累了足夠的積分,可以免費獲得一份小吃。太棒了!離開咖啡店時,你看到一塊廣告牌,上面寫著你最喜歡的節目即將開播新一季。你掃描二維碼,鑄造另一個數字收藏品,添加到你現有的收藏品中——它讓你有機會見到演員。

下班後,你和幾個朋友一起喝酒看足球比賽。隨著談話的激烈,你們開始對比賽結果和進球者下注。比賽結束後,你的朋友幫你付了賭注和餐費,你把你那一份給了他。

由於喝了幾杯酒,你打車回家。一到家,你就玩起了過去一個月沉迷的遊戲。有人出價要買你昨天戰鬥後收集的劍。這似乎是個公平的出價,而且你還有一把更強大的劍。你把它賣了。

過了一段時間,你對遊戲感到厭倦。你也對牆上的數碼相框裡的藝術品感到厭倦。你想要一些新東西。你瀏覽藝術品市場,找到了你喜歡的東西。你買下了它,牆上的藝術品就變了。

最後,你與你的AI治療師完成每日籤到。掛斷電話後,你購買的部分積分將被扣除。

當你躺在床上回顧這一天時,你會意識到自己進行了多少次金融交易。事實上,它們都發生在區塊鏈上,而且有很多不同的交易。然而,你從未注意到。如果你不熟悉加密貨幣,你現在甚至不會想到這一點。你的思緒回到了幾年前事情有多麼複雜。

你鬆了一口氣。

你默默地感謝鏈抽象。