作者:Sleepy.txt

科技行業的這個秋天格外寒冷。

10 月 28 日,亞馬遜宣布計劃裁減多達 3 萬個企業崗位,佔企業員工總數近 10%,這是自 2022 年底以來規模最大的一次裁員。CEO 安迪·賈西表示,公司將通過 AI 替代部分崗位。

美國人力資源軟體公司 Paycom 也在月初裁掉了 500 餘名員工,他們的崗位將被「AI 和自動化」取代。一個月前,歐洲最大的外賣公司 Just Eat Takeaway 宣布裁員 450 人,理由是「使用自動化和 AI」。再往前推半個月,自由職業平臺 Fiverr 一次性裁掉公司總人數的 30%,CEO 說要成為一個「AI 原生公司」。除此之外,Meta、谷歌、微軟、英特爾也陸續收緊人力。

這些被裁掉的並不是流水線工人,而是那些需要高學歷、多年經驗、經過層層面試才能進入的專業崗位,包括軟體工程師、數據分析師、產品經理等。過去很長一段時間裡,他們都相信技能是護城河,教育經歷是保險,努力終會帶來回報。

科技行業裁員追蹤網站 TrueUp 統計,今年已有數十萬名科技從業者失業。AI 的衝擊並非從低技能崗位開始,它首先撼動的是那些被認為最安全、最具專業壁壘的腦力工作。

更殘酷的是,這個替代過程並不是循序漸進的。AI 不會先替代 10% 的工作,然後 20%、30%;而是在某個臨界點到來時,整個部門被裁撤。

勞動的本質是用時間去換取金錢。時間本就是有限的,而這個體系最大的風險在於它的連續性,一旦勞動被迫中斷,無論是因為失業、生病還是衰老,收入也會立即中斷。這是所有靠販賣時間換取收入的人,終將面對的共同處境。

失速的工資,狂奔的資產

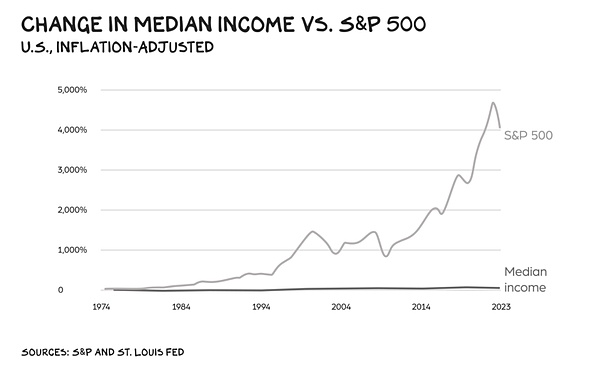

2024 年 4 月,紐約大學斯特恩商學院教授 Scott Galloway 發表了一篇名為《對年輕人的戰爭<War on the Young>》的文章。其中寫道從 1974 年到 2024 年,美國實際工資中位數增長了 40%,同期標準普爾 500 指數上漲了 4,000%。整整一百倍差距。

這意味著如果你在 1974 年有 1 萬美元,把它投資進標普 500,到 2024 年會變成 40 萬美元。但如果你在 1974 年開始工作,靠工資一點點存錢,到 2024 年,能買到的東西只比當年多 40%。

華盛頓智庫公平增長中心的研究進一步印證了這種趨勢。進入二十一世紀後,工資增長的速度幾乎落後於所有其他收入來源。資本收益、股息、利息,這些不需要你每天打卡上班的收入,增速遠遠超過了工資。

這種差距早已滲透進了每個人的日常生活中。

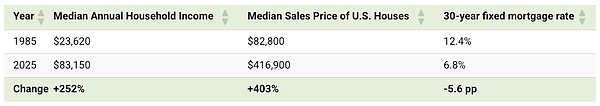

1985 年,美國的中位數房價是 8.28 萬美元,家庭年收入的中位數是 2.36 萬美元,房價大約是收入的 3.5 倍。四十年後,房價漲到了 41.69 萬美元,收入卻只漲到了 8.315 萬美元,房價與收入的比例被拉高到 5 倍。

1985年和2025年美國收入、房價與貸款利率中位數對比|圖源:Visual Capitalist

在舊金山灣區,房價漲幅遠超全國平均水平,科技工作者的收入增長卻相對有限。一位 2015 年加入 Google 的工程師,當時年薪十幾萬美元,在矽谷南部看中一套約 200 萬美元的兩居室。他想,只要再幹幾年、攢夠首付,總能買得起。五年後,他的工資漲了,房價漲得更快。那套房子成了 300 萬;再到 2025 年,已經逼近 400 萬。

工資翻了不到一倍,但房價幾乎翻了一倍半。十年過去他離那套房子反而更遠了。

從 2021 年初到 2025 年中,美國消費價格累計上漲了 22.7%,平均時薪增長了 21.8%。 從帳面上看你的工資在漲,但換算成生活成本來看的話,你能買到的東西反而更少了。

這正是很多工薪階層的困惑所在,對他們來說,財富的增長几乎永遠追不上生活的漲幅。工資在漲,房租、電費、孩子的託育支出也在漲。世界不平等實驗室的數據顯示,在美國,收入最高的 10% 勞動者,收入是底層 50% 的五倍。但在財富層面,這個差距被放大到一百倍。

工資的差距只是表面,真正決定命運的,是資本的差距。對大多數人來說,財富的積累取決於時間的投入;而對那些已經擁有資本的人來說,時間本身就是財富的引擎。當資產在增值、再增值,勞動者追逐的速度再快,也難以跨越那條不斷上揚的曲線。

困在幻覺裡的中產

在科技行業,這種結構性的差距尤為明顯。

那曾經是勞動者們夢寐以求的行業。高薪、期權,以及一個看似永恆的承諾——只要你足夠聰明、足夠努力,就能靠自己的勞動實現財務自由。

這種信念支撐著一整代知識型中產,也構成了矽谷敘事的核心。但 2025 年的裁員潮,撕開了這個敘事的裂縫。

波士頓諮詢公司在今年 2 月發布的一份針對北美高收入群體的報告顯示,他們調查了加拿大幾千名年收入在 7.5 萬至 20 萬美元之間的人群,按理說屬於中產偏上甚至富裕階層。結果卻顯示,只有 20% 的人覺得自己財務安全,近三分之一的人認為過去一年自己的處境變得更不穩定,約 40% 的人擔心被裁。

這種焦慮在美國中產中愈發普遍。

據美國媒體調查,在年收入超過 10 萬美元的人群中,近一半表示自己過著「月光」生活。一位在西雅圖工作的亞馬遜工程師年薪 18 萬美元,看上去風光,但他每月要還 4,000 美元的房貸、2,000 美元的託兒費、1,000 美元的車貸和保險,還有 500 美元的學生貸款。稅後收入約 1.1 萬美元,最後能留下的儲蓄卻只有不到 1,000 美元。

「我感覺自己像被困在一臺跑步機上不敢停下來。」他在一次採訪裡說,「我不敢換工作,新崗位可能薪水更低;我不敢生病,因為請假會影響績效。」

這種焦慮說明,人們真正不安的,並不是收入的多少,高薪並不等於安全。真正的財務安全來自於被動收入,也就是不依賴持續勞動的收益。只要生活仍然系在工時上,再高的薪水,也只是暫時的安穩。

除了工資,股票期權曾被視為打工人通往財富的鑰匙。它讓無數工程師、產品經理和設計師相信,自己不僅是公司的員工,更是公司的「共同所有者」。每一份加班、每一個產品上線的夜晚,似乎都在為未來的財富積累做貢獻。

但現實正在反噬這套敘事。一位在 Meta 工作了三年的產品經理在被裁後發現,自己手中還有一半期權尚未解鎖,按當時股價計算,價值約十五萬美元。但因為離職,那部分期權全部作廢。

「我一直以為那是我的資產,」他說,「但它只是公司用來留住你的工具。一旦你離開,它就什麼都不是。」

股票期權看似是資本的分配,實質仍是勞動的延遲支付。它把風險推遲、把希望前置,讓員工在幻覺中延長勞動時間。

越來越多的科技從業者開始意識到,安全感並不來自工資的高低,而來自資本在個人收入結構中的佔比。他們開始尋找從「勞動者」轉向「資本所有者」的路徑。

三條路,都不好走

第一條路是創業。從出賣自己的時間,變成購買他人的時間,從僱員變成老闆。這是一條最直接、也最艱難的路。根據美國勞工統計局的數據,大約 20% 的初創企業在第一年就會倒閉,五年內存活率不到一半,能活過十年的企業不足 30%。而在那 30% 裡,真正實現財務自由的也只有極少數。

第二條路是延遲滿足。FIRE(Financial Independence, Retire Early)運動的信徒們相信,只要足夠自律,把收入的大部分攢下來,投入能帶來穩定回報的資產,就能早點擺脫工作的束縛。

聽上去像一種理性的選擇——節制、儲蓄、讓複利替你工作。

但在舊金山、紐約這樣的城市,想要在高房租、高物價的現實裡,把年薪的一半存下來,幾乎意味著要放棄社交、旅行、消費。更困難的是,這種延遲滿足需要你保持高收入、不失業、不生病、不遇到意外。任何一個變量出問題,計劃就會被打亂。

除了這兩條路,很多年輕人開始尋找新的可能性。

他們不再滿足於把錢放在銀行帳戶裡吃利息,也不再只依賴公司配套的養老金,他們開始主動學習資產配置,讓錢自己工作。

據研究報告顯示,千禧一代和 Z 世代是第一批在職業生涯早期就廣泛使用自動化投資工具的人。他們更願意親自打理帳戶,投資方向也更分散,從股票、債券到指數基金,甚至是加密資產。

這種轉變的由頭其實是焦慮。

當高薪不再等於安全,當 AI 的浪潮讓「穩定」變得越來越困難,投資,這個過去只屬於富人和專業機構的遊戲,正被這個時代的年輕人們重新學習、重新定義。

最主流的選擇仍然是投資傳統金融市場。比如股票、指數基金,對於買不起房的年輕人來說,房地產投資信託(REITs)也算是另一種折中的方式。Nareit 數據顯示,2025 年美國 REITs 的總市值已超過 1.4 萬億美元。通過購買 REITs,人們能用相對較少的資金間接持有商業地產的一部分,分享房地產市場的增值紅利,也算是在對衝不斷上漲的房租和房價。

但對很多年輕人來說,這些還是太慢了。他們成長於網際網路時代,對新技術天生親近,也更能承受風險。在追求財務自由的路徑上,他們開始把目光轉向更激進的領域——加密貨幣。

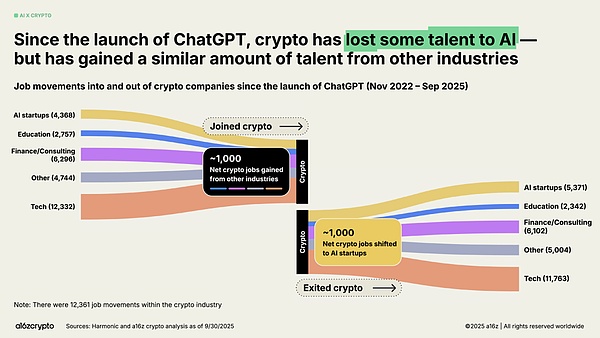

A16Z 在 2025 年 10 月發布的報告中提到,自 ChatGPT 問世以來,仍然有大量人才從傳統金融和科技公司流入加密世界。當人工智慧來到新世界的中心時,加密領域依然在吸引一群追逐不確定機會的人。

對許多科技工作者來說,加密世界提供了一條看起來更快的路徑。在傳統公司,他們拿工資和股票期權,只有當公司上市或被收購時才能兌現。

而在 Crypto 項目裡,報酬往往以 Token 的形式發放,只要項目上線,這些代幣就能在二級市場交易,流動性遠高於傳統股權。對那些厭倦等待的人來說,這意味著更直接的激勵機制。

但 Crypto 仍是一場高波動的豪賭。價格暴漲暴跌的頻率遠超任何傳統資產,單日二三十個百分點的波動已成常態。這種投資熱潮,恰恰說明了傳統路徑有多令人絕望。創業太難,FIRE 太慢,傳統投資的收益又追不上資產價格的上漲,以至於人們寧願選擇一個充滿風險的新領域不斷下注,它們像一面鏡子,映照出的不是貪婪,而是焦慮。

新秩序的代價

這一切最終都匯聚到兩條曲線上。

2025 年前三個季度,標普 500 上漲 17%,納斯達克上漲 22%,那些持有股票的人,財富在增長。與此同時,實際工資在下降,失業率在上升。兩條曲線,一條向上,一條向下,之間的距離越來越遠。

這不是偶然。當勞動收入的增長速度跟不上生活成本,當 AI 開始威脅到高技能崗位的穩定性,人們自然會去尋找其他收入來源——投資、投機、博弈、套利。尤其在新興行業中,這種焦慮最為明顯。

問題是,這樣的轉變會把整個社會帶向哪裡?

如果越來越多的人開始依賴投資,那些沒有資本的人又該怎麼辦?一個剛畢業的大學生,沒有積蓄,也沒有家庭支持,他要怎樣獲得第一桶金?如果唯一的途徑是靠工資慢慢積累,而工資的增長速度又遠遠追不上資產價格的上漲,他就永遠追不上那些已經站在起跑線前面的人,這就又會導致階層固化。

另一個問題是,而當 AI 持續替代勞動,人類工作的總量又會減少到什麼程度?

未來,AI 和機器人可能會取代大部分的人類崗位。這並不是一次短暫的經濟周期,在這場變革中,勞動的意義、收入的來源、甚至「努力」的價值,正在被重新定義。

歷史上,人類也曾面對過類似的時刻。工業革命初期,機器取代了手工勞動,大批紡織工人失業,社會一度陷入混亂與憤怒。

但最終工業化並沒有摧毀勞動,而是重塑了它,新的崗位被創造出來,新的產業出現,整體生產力和生活水平都被抬升到了一個新的層次。問題是,AI 革命是否也會如此?沒人知道答案。

工業革命的轉型耗時一個多世紀,其間伴隨著無數次社會動蕩、罷工與再分配。而 AI 革命的速度遠遠超過那個時代。從 ChatGPT 發布至今,不到三年,它已經改變了就業市場的結構,當算法能寫代碼、生成內容、處理客服、制定策略,所謂的「專業能力」也在被重新定義。

或許,勞動的盡頭並不是工作的終結,而是工作的意義被重新分配。AI 不會讓人類徹底失業,但它正在重寫「工作」的本質,也在重塑「安全感」的來源。未來的十年裡,這種新的分配秩序將決定經濟的形態,也決定個體如何在其中尋找位置與尊嚴。