原文为贝森特在WSJ和《国际经济》发文,题为美联储的新“功能增益”货币政策

此处有删节,当实验室创造的实验品逃脱其限制时,它们会在现实世界中造成严重破坏。一旦被释放,就无法轻易将其放回控制区。2008年金融危机后释放的“非凡”货币政策工具,也同样改变了美国联邦储备系统的政策体制,带来了不可预测的后果。美联储的新运作模式实际上是一场功能增益型货币政策实验。

当其传统工具——隔夜利率——处于零利率下限时,美联储采用大规模资产购买作为货币政策工具, 这在市场中造成了严重的扭曲 ,并带来了意想不到的后果。而且,这也扰乱了美联储在美国政治体系中独特的独立角色。中央银行的独立性是美国经济成功的基础。

美联储必须改弦易辙 。其标准的货币政策工具箱已变得过于复杂,难以管理,其理论基础不确定,经济后果也存在问题。 功能增益型货币政策必须被 简单、可衡量的政策工具所取代 ,以实现一个狭窄的使命。这种方法是提供更好的经济成果和长期保障中央银行独立性的最清晰、最有效的方式。

非常规货币实验,而非政策

在2008年金融危机之后,美联储可以理解地决心帮助重振美国经济。它刚刚成功地现代化了其作为最后贷款人的传统职责,帮助稳定了金融体系。正如沃尔特·白芝浩(Walter Bagehot)在《伦巴第街》(Lombard Street,1873年)中所描述的,这一角色是中央银行在管理流动性危机中久经考验的职能。虽然现代信贷市场的复杂性使得项目设计需要创新,但指导美联储干预的原则是早已确立的。

在应对金融危机中取得的成功鼓舞下,美联储开始对其引导经济的能力越来越有信心。 华盛顿的政治僵局似乎无法解决“大衰退”造成的经济损失,这种日益增长的挫败感强化了这种信心 。“央行是唯一的救星”这一口号在决策者中获得了广泛的认同。

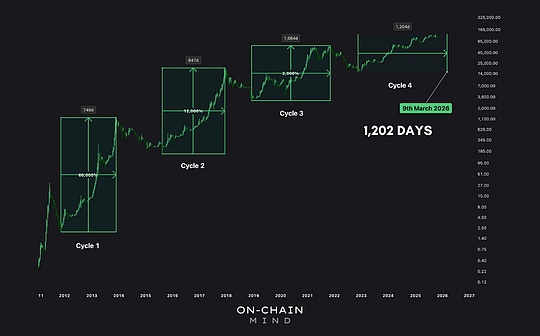

在这一背景下,美联储将其流动性工具扩展到未知领域,将资产购买计划重新用作刺激性货币政策的工具。这个实验忽略了一个事实,即便是短期利率变动——一个相对成熟且据称被充分理解的工具——其影响也常常是不可预测的。

在评估货币政策传导时,当涉及到大规模资产购买(又称量化宽松,QE)等非常规政策工具时,挑战会更大。这些工具旨在通过各种渠道刺激经济,但没有一个渠道被充分理解。 理论上,较低的长期利率会鼓励企业投资和其他生产性活动的借贷,从而提高实际经济产出。由较低利率驱动的较高资产价格预计会产生“财富效应”,因为新富裕的消费者会增加支出,从而促进经济增长。此外,减少市场上政府证券的供应旨在推动投资者转向风险更高的投资,从而通过所谓的“投资组合平衡”渠道刺激更大的经济活动 。

然而,美联储衡量这些工具影响的精确度仍然极其有限。货币经济学家试图用等效的短期利率来量化非常规货币政策的影响。根据一个领先的模型——吴-夏影子联邦基金利率(Wu-Xia Shadow Fed Funds Rate),美联储在2010年代采用的非常规工具,到2014年5月已将有效的名义利率推低至-3%。尽管名义利率如此之低,美国经济从未经历过这种立场本应带来的名义GDP增长。

其他研究得出了不同的结论。国际清算银行2017年的一篇论文发现,量化宽松对实际产出的影响微乎其微, 但对股票价格的统计显著影响是其对实际产出影响幅度的十倍以上 。 然而,时任美联储主席本·伯南克(Ben Bernanke)对非常规货币政策的有效性毫不怀疑,他在2014年著名地表示: “量化宽松的问题在于它在实践中有效,但在理论上却行不通。”

美联储对其强大新工具的信心,就像一个中央计划者向其人民保证,他们宏大的权力和先见之明将带来不可阻挡的繁荣。但尽管伯南克坚持,量化宽松的预期和非预期效果之谜仍然存在。

现实世界中不可预测的后果

人们可能会认为,所有这些新工具以及美国金融市场在宪法大道上的集中化,会给联邦公开市场委员会(FOMC)提供更清晰的经济走向视野。至少,所有这些“功能增益”应该能让FOMC更有效地引导经济走向他们期望的道路。但这并没有发生,因为美联储根本不理解新的功能增益型货币政策是如何运作的。

在其2009年11月的《经济预测摘要》中,美联储预测2010年实际GDP将增长3%,并在2011年加速至4%,期望其新的“功能增益”货币工具和大规模财政赤字能刺激实体经济。2010年的实际增长接近预测,为2.8%,但增长并未加速,而是在2011年放缓至1.6%。 在2010年底,FOMC仍然预测2012年和2013年的年增长率均为4%。实际上,2012年的增长仅为2.3%,2013年为2.1% 。

在这一体制的头六年里, 美联储对实际GDP的一年期预测误差平均为0.6个百分点——当目标值通常在2%左右时,这是一个相当大的失误 ——而两年期预测误差平均更大,为1.2个百分点。累计来看, 美联储的两年期前瞻预测高估了实际GDP 7.6%,预测的经济规模比实际结果(以2009年美元计)大超过1万亿美元 。 这些一再的失误表明,美联储过分相信自身的能力和扩张性财政政策刺激增长的作用。

当特朗普政府将财政政策转向减税和放松管制以加强经济的供给侧时,情况发生了变化。 在该届政府执政的疫情前三年(2017-2019年),美联储的一年期增长预测一直偏低 。 然而,在拜登总统当选后,对财政刺激的乐观情绪再次浮现。最明显的例子是断言由2.1万亿美元的《2021年美国救援计划》 引发的通胀将是“暂时的” 。一些价格压力确实被证明是暂时的,但FOMC最终不得不比其预期的收紧得多。

在2021年底——尽管有明显的通胀加速迹象——美联储预测2022年底的联邦基金利率为0.9%,2023年为1.6%,2024年为2.1%。即使在2022年6月,通胀全面爆发时,美联储仍预测2023年底的峰值利率为3.8%,随后会下降。实际上,自2022年12月以来,该利率一直保持在4%以上。

美联储未能预见通胀飙升源于其有缺陷的模型 。 对供需原则的直接应用就已发出了警报。当时许多观察家指出,财政刺激的规模远大于估计的产出缺口。然而,美联储——打破其政治中立的传统——公开呼吁实施刺激,并随后以超宽松的货币政策予以配合。

美联储错误的经济模型还依赖于一个根本上错误且自我强化的假设:通胀主要由通胀预期决定,而通胀预期又受美联储自身的沟通和信誉影响。换句话说,美联储相信,仅仅表明其对低通胀的承诺就足以维持物价稳定。前英格兰银行行长默文·金(Mervyn King)恰当地将这种方法描述为通货膨胀的“克努特国王理论”,将其比作那位被认为能命令潮汐的中世纪国王。正如金行长所说:“一个令人满意的通胀理论不能是‘通胀将保持低位,就因为我们说它会’的形式。”

经济模型没有政治偏见。但它们基于对经济如何运作的某些信念,而这些信念可能又与各种政治观点相关。FOMC一直高估了自身在刺激实际增长和控制通胀方面的能力。 它高估了基于支出的财政政策的效力,而低估了减税和放松管制的效力 。 总而言之,其模型的偏见与几十年来困扰华盛顿大部分地区的政治倾向相同:我们比市场更懂。

除了错误地依赖有缺陷的模型外,美联储的非常规货币工具还破坏了一个重要的反馈来源:金融市场。 量化宽松创造的流动性之墙拉平了各行业和部门的资本成本,实际上淹没了市场在实体经济出现疲软或通胀上升迹象时发出预警信号的能力 。 在正常情况下,金融市场本可以作为经济前景潜在风险的晴雨表。然而,美联储行动造成的扭曲阻止了这些信号的及时出现。

旁注:美联储的政策——“投资者的社会主义,其他所有人的资本主义”

非常规货币政策确实有重要的支持者。但这些支持来源引发了关于这些政策妥当性的重要问题。学术经济学界的支柱人物——本·伯南克和珍妮特·耶伦——在2010年代开创了美联储工具箱的扩张。毫不奇怪,学术经济学家是美联储扩大角色的最有力支持者之一。

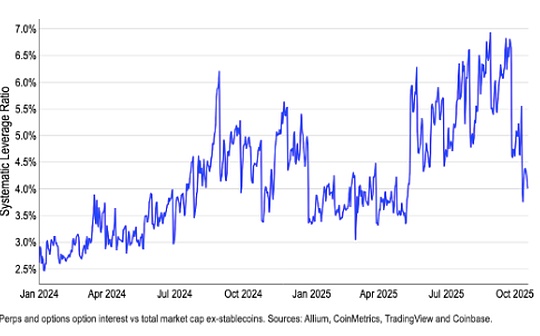

金融市场是非常规货币政策的另一个主要拥护者。这并不奇怪,因为美联储的货币创新旨在通过提振资产市场来发挥作用。随着美联储压低利率,固定收益工具的价格机械性地上涨,而其他资产则因美联储刻意推动投资者承担更高风险而被抬高。尽管几乎没有证据表明这项政策导致了实际经济产出的增加,但它显然在金融市场中为非常规货币政策创造了重要的支持基础, 金融市场对“美联储兜底”(Fed put)的存在高度敏感,因为美联储一再进行金融救援 。 这助长了只做多头投资策略的增加,主要是低成本指数基金和私募股权,从而削弱了资本市场通过价格发现发挥纪律约束作用的潜力。

值得注意的是,对美联储非常规工具的批评者出现在经济学领域的两端,这表明在一小部分人中出现了一种趋同——无论政治倾向如何,他们都具备理解量化宽松效果所需的专业知识,并且没有被学术经济学的等级制度或市场激励所俘获。

进步派金融政策专家凯伦·佩特鲁(Karen Petrou)在她的书《不平等的引擎:美联储与美国财富的未来》(2021年)中,记录了美联储追求“财富效应”以刺激经济是如何事与愿违的。佩特鲁写道:“前所未有的不平等清楚地证明,财富效应对富人来说非常有效,但对其他人来说却是经济困境的加速器。”经济学家们对财富效应所谓好处的关注尤其奇怪,因为美联储的资产购买对资产估值的贴现率的作用,比对支撑资产价格的现金流的作用更强。 资产所有者不太可能因为贴现率的变化而提前消费,而更可能因为收入增长而提前消费。而且,即便他们真的增加了消费,一旦贴现率正常化,这种效应也可能逆转 。

在佩特鲁看来,收入和财富不平等的加剧是美国资产分配的函数——美联储本应将其视为既定事实。只有最富有的个人才拥有受美联储大规模资产购买最直接影响的金融资产。 再往下看,收入分配中相当一部分中产阶级拥有房屋净值,但这种资产对美联储金融市场操纵的敏感度较低 。 然而,收入分配底部的50%几乎没有净财富,“主要来自汽车,而不是其他能够保值或增值的耐用或金融资产。”结果,美联储追求财富效应的自然结果实际上是增加了我们社会中最幸运成员的财富。

此外,佩特鲁指出,美联储习惯于拯救金融资产所有者,这实际上腐蚀了金融市场本应在经济中扮演的纪律约束角色。由于美联储的连续干预,佩特鲁指出,一位著名投资者写道:“金融市场已经预期美联储会对任何股价急剧下跌做出干预。”另一位评论员写道,这种情况实际上造成了“投资者的社会主义,其他所有人的资本主义”的局面。

记者克里斯托弗·伦纳德(Christopher Leonard)在他的书《廉价货币之王:美联储如何摧毁美国经济》(2022年)中,详细描述了推动美联储工具箱扩张的人物和会议的丰富历史。他特别记录了前堪萨斯城联储主席托马斯·霍尼格(Thomas Hoenig)在2010年著名的异议,他反对美联储决定开始一项正式的资产购买计划,该计划不以金融稳定为目标,而是作为一种货币政策工具,后来被称为量化宽松(QE)。霍尼格在历史上避免党派认同——他被选为联邦存款保险公司(FDIC)副主席以填补一个共和党席位,并由奥巴马总统正式提名——并被认为是货币政策实践者中的“鹰派”。

然而,霍尼格对量化宽松富有远见的反对意见,并不在于通胀的威胁,而在于 他所称的政策的“分配效应”(allocative effect) 。对霍尼格而言,“美联储的政策远不止影响整体经济增长。美联储的政策在富人和穷人之间转移了资金,并且它们鼓励或抑制了像华尔街投机这样可能导致毁灭性金融崩溃的事情。”霍尼格的警告在接下来的十年中应验了,金融资产飙升,而几乎没有流入实体经济。

霍尼格的职业生涯也凸显了他对稳健的长期经济思维的承诺,这有时与推动量化宽松决策的短期紧迫性相冲突。在他1991年为堪萨斯城联储主席职位与时任美联储主席艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)的面试中,霍尼格认为“货币政策需要克制,并有长远眼光……因为你采取的每一个行动都有长期后果。”显然格林斯潘当时同意了,因为他随后批准了霍尼格的聘用。但在短期经济压力的紧迫下,格林斯潘忘记了这一信息,导致霍尼格在2001年反对一项在2001年宽松周期末尾再次降息的决定,因为霍尼格认为FOMC在进一步降息前应花更多时间评估其先前行动的效果。随后,由2000年代初美联储宽松货币政策引发的资产泡沫,助长了金融体系中风险的积聚,最终导致了2008年的金融危机。

对于决策者来说,被视为在“做些什么”的压力可能会变得无所不包,导致像启动量化宽松这样的决定。美联储主席伯南克用这种理由在FOMC上为量化宽松辩护。“这非常、非常困难……我们没有好的选择。什么都不做感觉更安全,但另一方面,我们的经济表现非常糟糕……所以没有安全的选择。”可以预见,伯南克将他2015年的回忆录命名为《行动的勇气》(The Courage to Act),毫无疑问,他希望被认为是一位推动边界的伟大先驱,而不是一位谦虚地执行其有限使命的审慎看护者。

货币传染病侵袭实体经济

尽管美联储对功能增益型货币政策与实际经济产出之间关系的理解有限,但有一个结果是明确的:在美国社会中造成了严重的分配后果。这些后果在2008年金融危机期间首次变得明显。根据白芝浩的经典模型,中央银行在这种情况下应以惩罚性利率进行紧急贷款,以确保流动性操作不会掩盖更深层次的偿付能力问题并防止欺诈。

然而,美联储在金融危机期间及之后的连续干预, 为资产所有者创造了事实上的兜底。这导致了一个有害的循环,资产所有者控制的国家财富份额越来越大。 在资产所有者阶级内部, 美联储通过将资产购买计划从国债扩展到私人债务,实际上选择了赢家和输家,其中房地产行业得到了特别优惠的待遇 。

这些政策的影响远远超出了直接受益于量化宽松的资产所有者。在企业部门, 美联储的干预为大公司提供了明显的优势,而这往往是以牺牲小公司为代价的 。 能够进入债务资本市场的大公司能够利用历史性的低利率,将其债务固定为长期固定利率。相比之下,倾向于依赖浮动利率银行贷款的小公司,在美联储于2022年被迫加息时,发现自己因借贷成本上升而受到挤压。

更具破坏性的是功能增益型货币政策对家庭的分配效应,这已使美国的社会结构变得紧张。美联储沿风险和时间曲线的操作压缩了利率,推高了资产价格。这种机制不成比例地惠及了那些已经拥有资产的人。例如, 房主看到他们的房产价值飙升。鉴于美国住房市场的结构,超过90%的抵押贷款都是固定利率的,他们基本上免受利率上升的影响。结果,即使利率上升,房地产市场仍然过热,超过70%的现有抵押贷款利率比当前市场利率低三个百分点以上 。

与此同时, 被高利率排除在购房市场之外的较不富裕的家庭,错过了让富裕家庭受益的资产增值 。 随着利率上升推高了借贷成本,这些家庭也面临着更紧的金融条件 。 同时,通货膨胀——部分由美联储通过量化宽松大规模扩张货币基础以及对创纪录财政支出的相关配合所推动——不成比例地影响了低收入美国人,进一步加剧了经济不平等。这也让一代美国年轻人无法拥有自己的住房。由于未能实现其通胀使命,美联储任由阶级和代际差距恶化。

非常规货币政策威胁政治体健康

美联储日益增长的足迹也对政治经济产生了深远影响,将其宝贵的独立性置于不稳定的境地。通过将其职权范围扩展到传统上为财政当局保留的领域,美联储模糊了货币政策和财政政策之间的界限。这在美联储的资产负债表政策中尤为明显,这些政策影响着整个经济的信贷分配。 当美联储购买非联邦政府债务时,它直接影响哪些部门获得资本,从而干预了本应属于资本市场和财政当局的领域 。

此外,美联储涉足国债市场,使其进入了公共债务管理的领域,这一角色传统上由财政部监督。美联储与财政部之间的这种纠缠令人担忧,因为它造成了一种印象, 即 货币政策被用来迁就财政需求,而不是仅仅为了维持物价稳定和促进最大化就业而部署 。

美联储扩大的工具箱也对民选官员的行为产生了更广泛的后果。 美联储的行动在华盛顿旧有建制派中培养了一种文化,鼓励依赖中央银行来为糟糕的财政政策买单 。 过去的政府和国会没有为财政决策承担责任,而是期望美联储在其政策导致经济功能失调时进行干预。“央行是唯一的救星”这种动态为财政不负责任创造了不正当的激励,因为糟糕治理的成本越来越多地被美联储的货币干预所推迟或掩盖。

这些担忧的核心是中央银行独立性的侵蚀,而这是可持续经济增长和稳定的基石。随着美联储扩大其职权范围,它侵蚀了使其免受政治影响的传统界限。那些认为美联储通过从事财政或准财政活动而越权的批评者是正确的。

美联储的失误和决策上的傲慢使其信誉面临风险,危及其在货币政策核心职责上的独立性。高估自己或自己机构的力量是一种根本的人类特质。在某些情况下,它甚至可以是有益的。但对于货币政策的执行来说,这是非常有问题的。美联储声称它需要独立。但它真的独立吗?还是它被其过去的幽灵和自身的自负所俘获?货币政策助长了房地产泡沫,而美联储和其他机构对警示信号的迟缓认知加剧了金融崩溃。尽管有其过失,美联储在金融危机后却获得了比危机前更多的权力。可惜,这些扩大的权力和缺乏谦逊只会进一步增加美联储的失误。

监管过度、利益冲突与独立性威胁

国会危机后的改革极大地扩大了联邦储备系统的监管足迹。2010年的《多德-弗兰克法案》将所有资产超过500亿美元(后改为1000亿美元,视情况而定)的银行控股公司置于美联储监管之下,授权其指定和监管具有系统重要性的非银行机构,强制进行年度压力测试和生前遗嘱审查,并使其成为关键清算所和支付系统的主要监督者。储蓄机构监理署的废除也将其控股公司的监管并入美联储。再加上美联储自己制定的巴塞尔协议III资本和流动性规则, 这些变化将中央银行从最后贷款人转变为美国金融业占主导地位的微观审慎监管者 。

十五年过去了,结果令人失望。 2023年硅谷银行、签名银行和第一共和银行的倒闭都发生在受美联储检查和定制压力测试的公司 。 监管人员标记了脆弱性但未能上报;那些撰写货币政策简报的同样员工 错过了最基本的久期风险 。 早前的丑闻——从富国银行的销售行为滥用到摩根大通的“伦敦鲸”——同样在美联储的监管下恶化。

核心问题是结构性的:美联储现在监管、贷款给它所监督的银行,并为这些银行设定盈利计算方法。这是一个不可避免的冲突,模糊了问责制,并危及货币政策的独立性。

这种冲突反过来又影响到政策。 一个担心暴露自身监管失败的美联储,有直接动机保持流动性充裕和利率低位,以免资产价值下跌和银行陷入困境。 反之, 积极的反通胀立场迫使美联储在紧缩政策揭示脆弱的资产负债表时承认那些失败。无论哪种方式,货币政策都成为监管自利的俘虏 。

一个更连贯的框架将恢复机构的专业化。联邦存款保险公司(FDIC)和货币监理署(OCC)在由审查员主导、基于规则的银行监管方面拥有数十年的专业知识。日常的安全与稳健检查、消费者保护执法以及即时纠正措施的权力应归于这些机构,让美联储专注于宏观审慎监督、最后贷款人流动性以及货币政策的传统任务。重新赋权FDIC和OCC将加强问责制,重建监管与货币政策之间的防火墙,并有助于在提高银行安全性的同时保障美联储的独立性。

美联储的无党派地位变得可疑

美联储还必须解决近年来其日益党派化的观感。曼哈顿研究所的研究揭示了储备银行董事政治构成的令人不安的转变。在2010年至2015年间,进行政治捐款的储备银行董事比例在两党之间大致平衡,约20%捐给共和党,20%捐给民主党。 然而, 自2015年以来,捐款给共和党的董事比例已骤降至5%,而捐款给民主党的比例则上升至35% 。 这一转变引发了人们对美联储正成为一个党派机构的担忧,损害了其中立性和独立性。使这个问题更加复杂的是, 美联储与媒体的战略性接触,包括根据报道的基调和内容提供优惠访问 。 通过利用媒体作为推进其利益的工具,美联储造成了它试图逃避善意监督的印象。这种行为削弱了其问责制,并进一步侵蚀了对该机构的信任。

监管和货币政策最好留给一个政治独立的机构。但该机构也必须是负责任的。成熟和负责任的个人首先对自己负责。当然,这是一个挑战,因为我们都有自负。对一个机构来说,自我问责应该更容易,因为它理论上没有心理和自负。但机构的自身利益扮演了同样的角色。在美联储,证据是明确的,特别是在其采用功能增益型货币政策之后。美联储已变得受其机构自身利益的束缚,而牺牲了国家利益。它没有客观地评估其表现并相应地调整其流程。

美联储继续逃避问责,因为任何对其表现的批评都会引来媒体一片声音,称合法的批评是对中央银行独立性的攻击。美联储应该能够在没有政治压力的情况下执行其政策。货币政策不应该在白宫或国会山制定。但当美联储的货币政策产生次优结果时,指出美联储的不足就成为我们国家民选领导人的义务。

结论

联邦储备系统近几十年来对金融市场的重度干预导致了一系列意想不到的后果。虽然这些非常规工具是为了应对特殊情况而引入的,但它们在刺激经济活动方面的功效仍不清楚。但它们显然在美国社会中造成了严重的分配后果,损害了美联储的信誉,并威胁到其独立性。

美联储独立性的核心在于其信誉和政治合法性。这两大支柱都因美联储决定将其角色扩展到其传统使命之外,并从事相当于功能增益型货币政策的活动而受到危害。这些行动侵蚀了该机构免受政治压力的隔离层,危及其作为一个独立实体运作的能力。

展望未来,美联储必须承诺缩减其对市场的扭曲性影响。至少,这可能包括美联储仅在真正的紧急情况下,并与政府其他部门协调,才使用并随后停止像量化宽松这样的非常规政策。这还可能需要对整个机构及其所有活动,包括货币政策、监管政策、沟通、人员配置和研究,进行一次诚实、独立和无党派的审查。我们现在不仅面临短期和中期的经济挑战,还面临一个将其自身独立性置于危险境地的中央银行可能带来的可怕长期后果。为了保障其未来和美国经济的稳定,美联储必须重新确立其作为一个独立机构的信誉,只专注于其最大化就业、稳定物价和 温和适度的长期利率的法定使命 。