作者:趙啟睿,來源:RWA研究院

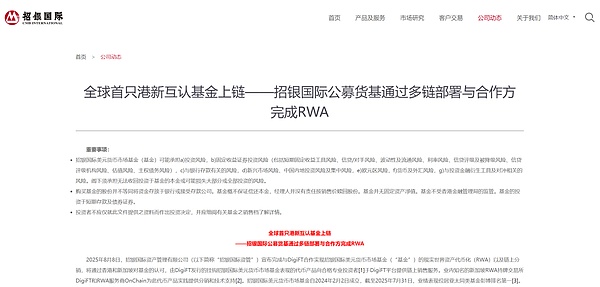

2025年8月13日 — 招銀國際資產管理部(CMBI Asset Management)與 DigiFT 合作,在新加坡推出令牌化(tokenized)的貨幣市場基金(MMF),該基金可即時發行與贖回令牌份額,並在以太坊與 Solana 區塊鏈上線。

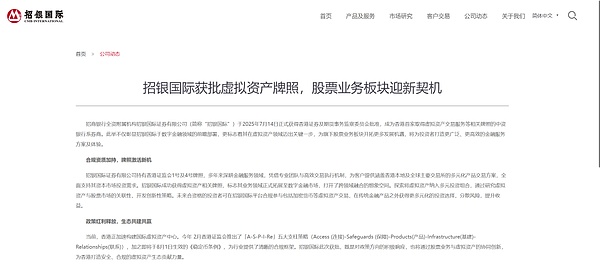

2025年8月18日 — 招銀國際證券有限公司獲香港證監會批准虛擬資產服務提供者牌照,並正式啟動面向專業投資者的加密貨幣交易所/服務,允許交易比特幣(BTC)、以太坊(ETH)和泰達幣(USDT)。

2025年8月18日 — 同一天,招銀國際推出數字資產交易服務(crypto trading services),是首家中國銀行背景的證券公司,在受監管框架內提供上述三種加密資產的交易。

在大眾眼中沉穩的中資券商,一下子成為了RWA領域中的明星。而在其中最為矚目的,當屬招商銀行及其全資子公司招銀國際的系列行為。短短一個月,招銀國際動作不斷,而細看半年來,我們還會發現:

2025-07-14 / 2025-07 中旬 — 招銀國際獲香港證監會頒發與「虛擬資產交易服務」相關的牌照,成為首批獲得該類牌照的中資銀行系券商之一,並開始布局面向專業投資者的數字/加密資產交易服務。

2025-08-09 — 招銀國際資產管理(CMBI Asset Management)與 DigiFT、OnChain / Cactus Custody 等合作,完成其美元貨幣市場基金(USD MMF)的代幣化 / 上鏈分發(RWA / tokenized fund),並在多條鏈(包括 Solana / 以太坊相關通路)推動鏈上分銷與託管解決方案。此舉屬亞洲/港區較有代表性的公鏈上鏈與託管合作案例。

2025-08-18 — 招銀國際宣布並啟動面向專業投資者的數字資產/加密貨幣交易服務(包括 BTC、ETH、USDT 等),並有報導指其在香港以券商身份開展相關服務(基於獲得的監管牌照)。公司/行業媒體對此進行了披露與解讀。

2025-09-02 — 招銀國際助力福田投控在公鏈發行並在交易所上市的「代幣化債券」(公司官網現已證實),體現其在 RWA / 代幣化債券落地方面的業務延續與實踐。

2025年9月上中旬 — 招銀國際在財富管理與債券研究/投資方面獲獎與評級認可(例如被評為 2025 年《財資》香港地區最佳財富管理機構等),並且在 9 月中協助禾賽科技(Hesai Group)等公司完成香港聯交所的主要上市/雙重主要上市安排,顯示在投行和財富管理兩端的並行推進。

招銀國際動作不斷的原因為何?招銀國際是怎麼思考的?招銀國際系列動作帶來的影響又是怎樣的呢 ?

序章:驅動招銀國際RWA布局的雙重動因

我們首先要說,招銀國際近期在現實世界資產(RWA)代幣化領域的行動,更像是一場在歷史必然性面前,由內外部雙重壓力共同催生的戰略抉擇。若要洞察其後續所有行動的深層邏輯,必須首先理解這一「雙重任務」的本質:它既是傳統金融在利潤紅海中的防禦性自救,也是國家資本在數字前沿的一次進攻性探索。

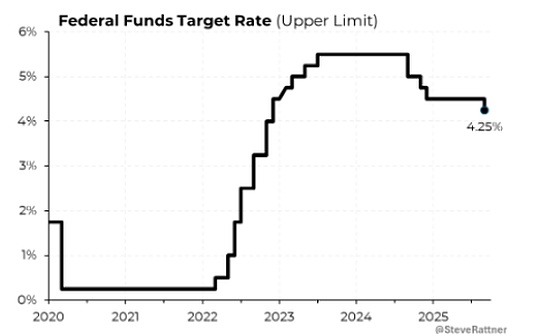

內部生存壓力:利潤壓縮下的防禦性選擇

其一,是源自內部的生存之戰。傳統金融業,尤其是投資銀行業務,正深陷於一場結構性的利潤壓縮危機。當傳統的發行與承銷業務利潤空間在日益激烈的競爭中不斷被侵蝕,尋找新的增長點、提升運營效率、壓降交易成本,便從戰略選項演變為生存必需。在此背景下,RWA代幣化憑藉其解放資產流動性、降低交易摩擦和擴大投資者基礎的承諾,為招銀國際提供了一條走出困境的潛在路徑。將傳統資產移植於區塊鏈之上,是在既有業務模式的邊緣,開闢一個高效率、低摩擦新戰場的嘗試。正是這種內生的生存壓力,構成了其RWA戰略最原始、也最強大的驅動力。

這種求生的本能,使其向外的探索成為一種必然。而香港,以其獨特的金融與法律生態,成為了這場探索獨一無二的試驗場。早在此前的文章中,我們分析過。這並非一次單純的商業決策,而是鑲嵌在中國國家數字戰略宏大棋局中的一次關鍵落子。作為一家擁有國家資本背景的券商,招銀國際的探索天然帶上了一層為國家戰略「投石問路」的色彩。其行動雖大概率是市場主體在香港清晰監管框架下的自發行為,而非來自高層的直接授意,但客觀上,它正是在為所有中資機構探索一條與西方主導的Web3生態合規接軌的路徑,並為中國內地未來更深度的數字金融布局積累數據與經驗。

外部戰略探索:作為國家戰略「試驗田」的香港

然而,正是這種「對內求存」與「對外探索」的雙重任務,催生了一個深刻的戰略矛盾。招銀國際在香港推動的RWA生態,特別是其支持美元穩定幣(如USDC)申贖的基金代幣,正無形中於中國主權領土上,塑造並鞏固一個以美元為核心的「數字美元區」。這與北京主導的、旨在挑戰美元霸權並推動人民幣國際化的數字人民幣跨境支付項目(mBridge),構成了難以忽視的潛在衝突。

這種衝突並非當前業務層面的直接摩擦,而是一種更深遠的地緣政治風險。招銀國際當下的決策,雖聚焦於商業效率,但其客觀後果卻是為數字金融世界中美元的主導地位增添了砝碼,與國家層面去美元化的長遠目標形成了潛在對衝。這一根本性的張力,已開始深刻影響招銀國際的戰略定位,迫使其在選擇技術路線與合作夥伴時,必須在商業效率與國家戰略之間,進行一次異常精妙的平衡。也正是在這裡,我們看到了那道深刻且難以調和的裂痕: 一個由中資機構親手構建的「數字美元區」,與它背後那個龐大母體的國家數字主權之間,已然出現了一條結構性的斷層線。

第一章:香港的監管環境 與 市場參與者的戰略定位

招銀國際對RWA的戰略部署,其選址香港經過了深刻的戰略計算。其核心邏輯在於,只有香港這個以公開資本市場為靈魂的「規則連接器」,才能將RWA這一新興數字資產「馴化」為市場所熟悉的、受既有法律規管的傳統證券。這與新加坡的監管哲學形成了鮮明分野,後者雖然建立了數字支付代幣(DPT)的許可制度,但其導向更側重於財富管理與支付系統的安全,甚至曾有法院裁定不承認加密貨幣為貨幣。相比之下,香港證監會(SFC)的「穿透原則」——即根據資產的底層經濟實質而非其數位化形式來劃定監管邊界——正是這場高明「規則套利」得以成立的基石。它使得招銀國際的代幣化基金(CMBMINT),因其「集體投資計劃權益」的性質,能夠被無縫納入《證券及期貨條例》(SFO)的現有框架。SFC於2023年末接連發布的《關於 SFC-authorised funds with exposure to virtual assets》及《關於中介機構從事代幣化證券相關活動的通函》,則為這條路徑鋪平了最後的道路。

然而,進入這個競技場需要一張昂貴的「入場券」,即上演一場心照不宣的「合規表演」。SFC對虛擬資產服務提供者(VASP)施加了嚴苛的鏈上KYC/AML要求,包括全面的客戶盡職調查(CDD)、持續交易監控、可疑交易報告機制,乃至使用區塊鏈分析工具。此外,SFC 要求高度可靠的冷/隔離託管、完備的 CDD 與持續監控,並期望充分的保險與賠償安排,無疑極大地提高了合規門檻。這場表演的目的是為了獲得在場內競技的資格,但所有人都清楚,真正的風險潛藏在舞檯燈光照不到的陰影裡——RWA與DeFi協議的結合本身存在內在的「錯配」,DeFi的無需許可性使其難以有效阻擋來自風險地址的非合規資產流入。在一個快速迭代且部分匿名的Web3環境中,要達到傳統金融「零容忍」級別的風險控制幾乎不可能。一旦一個受制裁地址通過DeFi協議與CMBMINT產生間接交互,招銀國際便可能面臨毀滅性的監管懲罰,包括巨額罰款、吊銷牌照甚至刑事責任,其聲譽崩塌的風險遠超任何財務罰款。

不同市場參與者的戰略分野

正是在這個獨特的競技場上,不同玩家基於同一套規則,出於截然不同的目的,上演了各自的戰略打法,構成了一幅完整的市場生態圖。

以招銀國際、國泰君安國際和勝利證券為代表的中資券商,其核心目標是服務存量客戶、盤活境內外優質資產。它們致力於將香港資產以合規方式連接全球流動性,扮演著「清算樞紐」與「證券化引擎」的角色,試圖通過區塊鏈技術提升資產流動性、降低交易成本並拓展自身的資管業務規模。

與中資券商著眼於盤活存量、服務既有的策略不同,貝萊德、富蘭克林鄧普頓等外資大行的棋局則更為宏大。它們的重心並非僅僅利用香港這個平臺,而是要推廣其全球數字資產平臺,定義全球標準。通過構建普遍適用的、機構級的數字資產基礎設施——正如富蘭克林鄧普頓和Wisdomtree在Stellar鏈上的美國國債代幣化實驗所展示的那樣——它們意圖將RWA產品無縫整合進現有的全球金融體系,以解決傳統金融的黑箱操作和高成本問題。它們是在利用香港,來上演一場關乎全球標準的宏大敘事。

在這兩大勢力的博弈之外,以DigiFT、HashKey Group和京東幣鏈科技為代表的香港本地及其他機構,則採取了更為靈活的策略,深耕特定的利基市場。例如,DigiFT專注於資產支持通證(STO)的去中心化交易;HashKey Group作為持牌VASP,主導代幣化ETF和公鏈基建;勝利證券則推出了綠能換電資產的RWA項目;而京東幣鏈科技則進入穩定幣沙盒,聚焦於穩定幣與新能源資產的代幣化。這些機構通過在特定資產類別或專業技術服務上建立壁壘,尋求在這個巨頭環伺的生態中,找到自己不可或缺的生態位。

在這場博弈中,合作與競爭並存。代幣化產業聯盟(TAC)等組織的成立顯示出合作共贏的一面。然而,在爭奪市場份額、定義行業標準和塑造監管方向上,這無疑是一場潛在的零和博弈。擁有全球網絡和技術優勢的外資大行,與更側重於連接中國內地資本的中資券商,在未來的市場規則定義權上必有一爭。最終的勝利,將取決於誰能在技術創新、合規落地和市場規模化上取得領先,並贏得監管機構的信任與支持。

第二章:創新衝動與制度慣性之間的張力

招銀國際在RWA領域的布局,如同所有龐然大物的轉型一般,其首要戰場並非瞬息萬變的外部市場或錯綜複雜的監管迷宮,而是深藏於其內部的、一場與自身組織慣性的持續博弈。任何試圖將加密資產嫁接到傳統金融肌體上的努力,都必然會遭遇來自文化、風控與IT架構的深層制度性摩擦。對招銀國際而言,真正的挑戰源於其創新衝動與自身制度引力之間的結構性張力。

香港市場競爭格局下的定位

將招銀國際置於香港的競爭格局中,其獨特的矛盾處境愈發凸顯。背靠母公司招商銀行「創新驅動」的戰略與對金融科技的重視,招銀國際擁有進行前沿探索的文化土壤和組織支持。但其鮮明的市場化基因,也意味著在需要長期、無顯著盈利的戰略投入時,可能會比國泰君安、海通國際等擁有更強國資背景的對手,缺乏「耐心資本」的戰略定力與資源後盾。

與之相對,國資背景的券商在轉型中擁有更強的戰略任務驅動和資源調配能力,能夠支持長期、非盈利性的戰略布局。例如,中國金融穩定報告(2024)中指出,中國香港的加密資產牌照管理制度已列示,國有大行也普遍提高投行業務的戰略高度,提供綜合化服務。然而,這種優勢的另一面,是其固有的傳統券商文化與更濃厚的行政色彩,可能帶來更繁瑣的內部審批流程和更慢的決策速度,在瞬息萬變的市場中這無疑是沉重的束縛。

與此同時,滙豐、渣打等全球性外資大行則呈現出第三種形態。它們完善的全球合規框架與豐富的風險管理經驗,在香港SFC極為嚴格的監管環境下是顯著優勢。但這套全球化的體系在香港這個特定戰場上,也成為一把雙刃劍。複雜的內部決策鏈條、跨國監管協調的難度以及對不同司法轄區政策的權衡,都可能使其在響應市場變化和推動創新落地時,遠不如根植於本地的機構靈活高效。特別是在《穩定幣條例》實施之後,香港整體市場進入合規階段的下半場,增加合規成本,這對外資行而言,是需要全球資源協調的巨大投入。

因此,招銀國際在RWA上的探索,其成敗的關鍵或許並不完全取決於資本投入或技術選型。更深層次的決定性因素,在於它能否有效管理並最終克服這種先行者與守成者並存於同一組織內部的、深刻的結構性摩擦。

第三章:對Solana的效率、風險 與對衝策略評估

招銀國際將其美元貨幣市場基金部署於Solana公鏈,此舉並非一次純粹的技術選型,而是一場經過深思熟慮的戰略妥協,其本質是一場關乎「生態位」與「風險偏好」的商業決策,而非技術理想主義的產物。

擺在決策者面前的,首先是Solana在運營效率上的巨大吸引力。對於RWA這類潛在的高頻交易場景,其自稱理論最高可達 ~65,000 TPS(實際主網長期實測明顯低於此,通常為數千 TPS 區間);區塊時間約 0.39s;簡單轉帳在若干時點按 SOL 價格折算可低至 ~$0.00025,但交易費會隨網絡負載與 SOL 匯率顯著波動,構成了一份無法拒絕的「高效解決方案」。這些性能指標,對於提升CMBMINT基金的交易效率、降低運營成本並實現快速結算,具有顯著的商業價值。這構成了此次戰略選擇的「官方敘事」,也是其商業論證的基礎。

然而,這份「高效解決方案」的另一面,是決策者風險帳本上一系列需要被嚴肅評估的結構性脆弱點與歷史包袱。首先是其在去中心化程度上做出的技術權衡,目前Solana的網絡共識的健壯性相對較低。其次是其不穩定的歷史記錄,Solana曾經歷多次重大網絡中斷,包括2022年都內兩次宕機,例如2022-06-01(約 4.5 小時停滯)等事件有官方 outage 報告與媒體報導。對於以信任和穩定為核心競爭力的銀行系券商而言,這構成了巨大的聲譽風險和技術性中央對手方風險。一次長時間的服務中斷,不僅可能導致數百萬美元級別的直接與間接損失,更可能招致香港證監會(SFC)依據其嚴格的VASP監管要求(涵蓋IT風險管理、業務連續性計劃等)而施予的嚴厲處罰。最後,其與FTX崩盤事件的密切關聯,以及SBF曾是其主要支持者的歷史,也為其貼上了「FTX鏈」、「Scam Bankman-Fried puppet」等極具損害性的負面標籤,這構成了難以忽視的聲譽風險敞口。

因此,招銀國際的選擇更應被視為一次對未來生態的高風險嘗試。它不僅是選擇了Solana的技術,更是押注其DeFi生態系統——一個擁有Jupiter、Marinade、Jito、MarginFi等協議且總鎖定價值已超過40億美元的系統——未來能夠持續繁榮,從而為CMBMINT這類RWA資產提供豐富的應用場景。倘若生態發展不及預期,或再次出現類似FTX的內部崩潰,CMBMINT便可能淪為鏈上「孤島」,流動性與效用將大打折扣。

面對這些風險,招銀國際的策略中包含了清晰的主動對衝行為。它設計了一套精密的「保險策略」:CMBMINT是首個支持在Solana、以太坊、Arbitrum和Plume等多條公鏈上部署的產品。這種多鏈部署本身就是對單鏈風險的「B計劃」。在其與技術服務商OnChain的合作中,通過採用Solana Token 2022與SPL雙標準架構,並利用「轉帳鉤子」機制來平衡合規與效率,這表明招銀國際已將其對Solana結構性風險的認知,融入到了技術實施的細節之中。從法律角度看,由於CMBMINT的合規性根植於其基金本身的屬性,而非特定區塊鏈,只要能在其他鏈上復現相同的合規技術方案,其遷移風險也相對可控。

通過構建替代路線的參照系,可以更清晰地標定招銀國際在行業「風險偏好光譜」上的確切位置。以貝萊德為代表的「正統派」,更傾向於選擇以太坊及其L2解決方案。儘管效率與成本不佔優,但以太坊更強的去中心化、安全共識和更長的運行歷史,對於極度注重品牌聲譽的全球性機構而言,是值得的犧牲。而風險偏好最低的「保守派」,則可能選擇聯盟鏈或私有鏈,以完全可控的環境杜絕公鏈風險,但代價是淪為無法享受公鏈生態流動性與創新活力的技術「孤島」。

招銀國際的選擇,則是一條中間的、高風險高回報的道路。它既沒有選擇聯盟鏈的封閉,也沒有不計成本地擁抱以太坊的「正統」,而是試圖在效率與風險之間取得一種微妙的平衡。這場「生態位的賭注」能否成功,將最終取決於Solana生態的長期發展,以及招銀國際自身多鏈對衝策略的有效性。

結語

至此,我們已經勘察了招銀國際所處的十字路口本身。我們解構了其做出RWA這一路徑選擇背後的內外驅動力、香港這一獨特競技場的規則與生態、企業內部深刻的制度性摩擦,以及最終在技術引擎上那一次經過精密計算的風險權衡。我們看到了一家先鋒企業,是如何在歷史必然性面前,邁出了艱難的第一步。

然而,任何一次路徑選擇的真正意義,並非在於抉擇的瞬間,而在於踏上徵途後所遭遇的未知地貌與深層挑戰。當這枚承載著傳統金融信用的代幣,真正進入代碼的無情世界;當這一先鋒行動,在整個行業激起層層漣漪;當這一創新模式,開始反噬自身的根基——一個更宏大、也更殘酷的棋局才剛剛展開。

潛藏在代碼深處的法律真空地帶,將如何吞噬財產權的確定性?一次先鋒的突圍,又將如何引爆一場波及整個中資券商行業的身份認同危機?這,將是我們下一篇章所要回答的問題。