我早就想專門給大家講講「 去中心化 」這個話題了。它不是新詞,甚至有點「老生常談」的味道,但我始終覺得,它是這個時代最被誤解、也最被低估的一個詞。

現在,機會終於來了。

過去兩周,Web2 世界的兩位巨頭—— Amazon 和 Google ,用一根光纖、一行腳本,毫不留情地把整個加密行業按在地上摩擦了一遍。這不是技術演講、不是哲學辯論,而是赤裸裸的現實。

所以,從這一篇開始,我將寫一個三篇系列,題目就叫:《去中心化三部曲》

我將努力回答下面三個問題:

-

我們離真正的「去中心化」有多遠?你正在讀的這篇。

-

「去中心化」實現的底層邏輯是什麼?重點講協議功能化是如何從微觀讓中心化失效。

-

「去中心化」究竟能帶來什麼?重點展望去中心化對 Web2 商業邏輯的顛覆。

不談口號,只說實話;不講理念,先講現實。

那我們先從這兩場「現實暴擊」講起。

1. 現實暴擊

這是歷史上第一次,有人清清楚楚地看到,一個看不見的「光纖斷點」,可以讓全球 15% 的加密現貨交易市場同時卡殼。

1.1 第一擊:一根光纖,引爆了整條加密鏈下命脈

2025 年 4 月 15 日凌晨,日本東京時間 3:00,AWS(亞馬遜雲服務)東京區域突發大規模連接中斷。在最初的 15 分鐘裡,Binance 的 API 響應時間暴漲 12 倍,MEXC 的用戶提款請求排隊超過 180,000 條,KuCoin 和 Gate.io 的掛單失敗率飆升至 47.3%。

不僅交易延遲,連用戶登錄也大面積超時。尤其在 AWS 故障第 42 分鐘時,DeBank 錢包數據顯示: 亞太區鏈上地址的活躍交易量驟降 58%。 資產還在鏈上,可是想動一動?——對不起,鏈下帳戶體系已經宕機。

Binance 緊急公告寫得非常克制:

We are aware of an issue impacting some services on the #Binance platform due to a temporary network interruption in the AWS data center.Some orders are still successful, but some are failing. If users failed, they may keep retrying.

(翻譯)由於 AWS 網絡中斷,部分訂單失敗。如果你失敗了,請繼續重試。

MEXC 則直接預警:

Abnormal candlestick charts (蠟燭圖異常)

Failed order cancellations (訂單取消失敗)

Delays in asset transfers for spot trading(現貨交易資產轉移延遲)

那一小時,掛單失敗、訂單卡死、資產凍結,鏈上金庫就像被電子門鎖封住, 沒人能打開。 即使區塊鏈網絡一切正常,只要這些關鍵業務邏輯仍託付給中心化伺服器,你就等於把命門交給了「別人家的插座」。

1.2 第二擊:一行腳本,讓無數加密創業者「靜音」

8 天后,更具殺傷力的事情發生了。

2025 年 4 月 23 日,Google 正式在歐盟地區執行《加密資產市場條例》(MiCA)下的新廣告政策:

-

所有加密項目投放廣告,必須上傳當地金融監管機構頒發的牌照編號;

-

未通過驗證的帳戶,72 小時內停止展示。

這不是下架、不是屏蔽,連警告都沒有,Google 廣告團隊只是在後臺悄悄 加了一行白名單過濾邏輯 。沒有宕機,沒有封網,用戶點擊廣告連結也一切正常,只是這些廣告從搜索結果中 悄無聲息地消失了。

三天之內,法國、德國、西班牙三國的廣告流量迅速變臉:

-

與「buy bitcoin」「crypto wallet」等關鍵詞相關的廣告量驟降 67% ;

-

Coinstore、Bitget、BitMart 這類中小型項目,在部分市場的曝光量,甚至 蒸發了 84%。

與此同時,Crypto.com、Revolut、Bitpanda 等已獲得合規牌照的巨頭順勢收割流量。有媒體統計,僅一周內,它們的新用戶註冊數就比被封禁的項目高出 5 倍以上 。

Google 沒有拔掉你的網線。 它只是在後臺輕輕推了一個按鈕,就讓你「在線」,但「沒人能看到你」。

1.3 兩次擊穿,揭開一個殘酷真相

手法不同——一場是物理斷鏈,一場是政策屏蔽;表現不同——一個是技術宕機,一個是流量封鎖;但結果相同:

-

資產在鏈上, 人動不了它 ;

-

協議邏輯沒改, 市場看不到你 ;

-

系統「去中心化」的殼子底下, 一切關鍵能力依然寄生在中心化平臺之上。

這不是「某家公司運氣不好」。這是整個行業的共病。是一次集體裸奔,是一次被「現實」無聲戳破的幻想泡沫。

也正是這兩個現實鏡頭,讓我們必須重新提問:

-

什麼才是真正的去中心化?

-

為什麼去中心化不僅是技術理想,而是業務生存的最低保障?

-

如果不去中心化,下一次災難來臨時,我們還有什麼退路?

我們現在就來講清楚這個問題。

2. 什麼是去中心化

「去中心化」這個詞,聽起來就像是某種技術口號或者理想主義口號。在許多人的印象中,它就是「沒有公司」、「沒有老闆」、「節點很多」、「沒有伺服器」……但這些表述都只是模糊印象,甚至是誤解。

要理解「為什麼一定要去中心化」,我們必須先回答一個看似簡單但極少人真正解釋清楚的問題:

什麼才是真正的「去中心化」?

2.1 偽去中心化

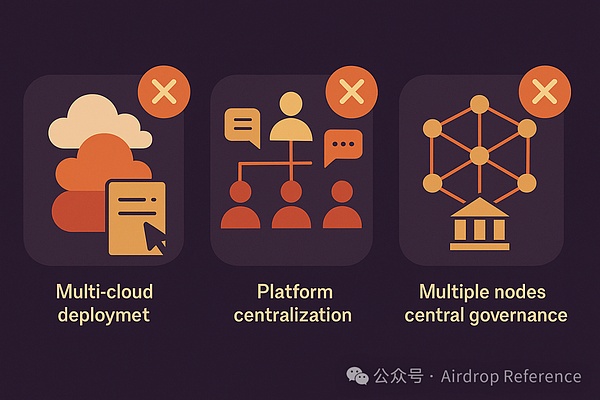

我們先來看看三個常見的偽去中心化:

-

誤區一:多雲部署 ≠ 去中心化

把伺服器從 AWS 搬到 GCP,再備一個阿里雲熱備份,不等於去中心化。這只是中心化服務的冗餘容錯,是物理分布,不是權限分布。控制權仍集中在單一公司手裡,還是可以被一個「封號」、「凍結」操作統統收掉。

-

誤區二:DAO 就是去中心化組織?

如果一份 DAO 的治理邏輯寫在 Discord 和 Google 表單裡,而不是鏈上合約中,那麼這個「DAO」甚至連「權限不可篡改」的門檻都沒踩到。去中心化 ≠ 沒有領導,而是每一層控制權都可被替換、可被驗證。

-

誤區三:節點多就是去中心化?

如果所有節點都由一個基金會運營,只是分布在不同地區和 IP 地址,那它本質上還是中心化集群。這叫做「假分布、真中心」。

2.2 真去中心化

去中心化不是「沒有中心」,而是「人人都是中心」。真正意義上的「去中心化」,包括 架構層、流程層、治理層 三個維度,每一個都不可或缺。

2.2.1 架構層:分布式帳本

以太坊、比特幣這樣的公鏈,是分布式帳本的代表。任何人都可以搭建節點、同步區塊數據,所有節點共同維護全局一致的帳本副本。這意味著:

-

任何節點掛掉,網絡仍然正常運行;

-

沒有人能「刪除」或「改寫」帳本記錄;

-

網絡狀態可以隨時被重新驗證。

這是對抗「物理斷鏈」的第一道防線。

2.2.2 流程層:無許可執行

一個真正去中心化的系統,不能要求你「註冊帳號、提交資料、等待批准」才能參與。例如:

-

任何人都可以調用智能合約;

-

任何人都可以部署自己的合約或前端;

-

所有函數調用公開透明,可被複查。

舉個例子:Uniswap 是典型的「無許可協議」。無論你是華爾街交易員,還是東南亞小白用戶,只要你會操作錢包,都可以直接調用它的合約進行交易或提供流動性,無需任何審核。

2.2.3 治理層:規則寫進代碼

在 Web2 世界裡,規則是後臺設定的,管理員說改就改。在 Web3 的去中心化世界裡,規則寫進智能合約,公開在鏈上,任何變更都必須通過鏈上投票執行。這才是真正的「機器不可撒謊」。

以 MakerDAO (現已改名為 SKY)為例,其穩定幣 USDS(原 DAI)的抵押率、利率、支持資產,都需要通過 MKR 代幣投票決定,投票記錄寫入鏈上合約,任何變更都公開可查、不可事後撤銷。

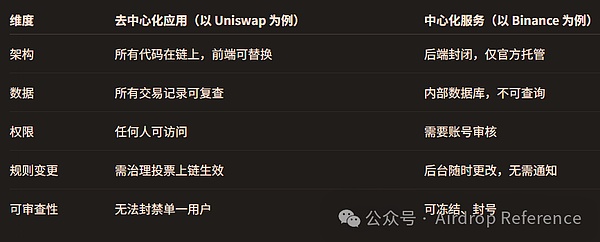

2.3 對照圖示:去中心化 vs 中心化

一句話總結:「去中心化」不是沒有控制權,而是像撒種子一樣,把控制權播種在每一個節點之中,且人人可驗證、可替代。

2.4 去中心化的最低標準:及格線到底在哪?

那問題來了,我們怎麼判斷一個系統是不是「及格的去中心化」?

以下是行業內普遍認可的最低標準(你可以把它當作一個核查清單):

如若不然,無論項目宣傳多去中心化,最多只是「鏈上運行的中心化業務」。

3. 去中心化的現實價值

在上節中,我們從結構、流程和治理三個維度講清了什麼是真正的去中心化。

但光有定義是不夠的。許多人並不是反對去中心化,他們只是——

「知道它好,但不知道它有多好。」

也就是說,我們需要用 真實世界的案例 ,來說明 去中心化的現實作用究竟體現在哪些關鍵場景 中。

而這個問題,Amazon 和 Google 已經用現實狠狠地回答了一次。

3.1 韌性:抗宕機的結構冗餘

回顧一下 AWS 宕機事件(2025年4月15日):

-

Binance、MEXC、KuCoin 同時出現掛單異常、提現失敗;

-

DeBank 前端登錄失敗,鏈上轉帳正常但 UI 停止響應;

-

一小時內,APAC 地區鏈上交互地址數減少 58%。

這背後的原因其實並不複雜:

雖然資產記錄在區塊鏈上,但交易撮合系統、用戶帳戶系統、風控審核系統,全部運行在中心化伺服器上。一旦伺服器宕機,鏈上資產就像被關在地下室的金庫裡——你知道它在,但你拿不到。

那麼問題來了:如果是去中心化系統,它是否就能抗住這場災難?

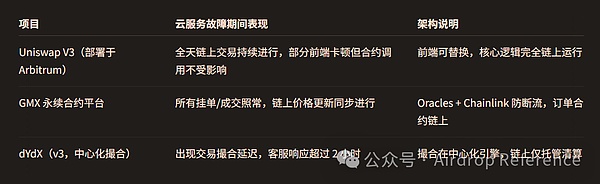

我們來看一組數據對比:

對比可見:

-

核心業務邏輯鏈上運行的協議,哪怕前端失聯,仍能通過 API 調用、第三方前端繼續正常使用;

-

撮合鏈下、控制權中心化的項目,只能「等雲恢復」。

一句話總結:

去中心化不保證你不會出問題,但保證你「出問題的時候不至於完全癱瘓」。

3.2 審查抵抗力:被禁用的前端 vs 不可封鎖的協議

下面,我將用一個例子來講透這個問題。

時間回到 2022 年 8 月,美國財政部下屬的外國資產控制辦公室(OFAC)正式宣布制裁 Tornado Cash,理由是其「被朝鮮黑客組織用作洗錢工具」。

接下來的 72 小時,幾乎成為一場全球網絡空間的「定點清除」行動:

-

Tornado Cash 的 GitHub 倉庫被下架;

-

官方前端域名

tornado.cash遭 DNS 屏蔽; -

Cloudflare 撤回 TLS 支持,前端無法訪問;

-

核心開發者 Roman Storm 被美國政府逮捕;

-

USDC 合約啟動黑名單機制,凍結所有與 Tornado Cash 交互的鏈上地址。

按常理推斷,這個協議應該「涼了」。

但結果卻讓所有人震驚:

Tornado Cash 的智能合約沒有任何一行代碼被關閉或中止執行。

哪怕前端入口消失、開發者鋃鐺入獄、雲服務商封鎖支持, 合約依舊在以太坊區塊鏈上照常運行 。這不是靠人,而是靠代碼——靠去中心化架構的韌性與不可篡改性。

3.2.1 數據不會說謊:協議還活著,而且有人在用

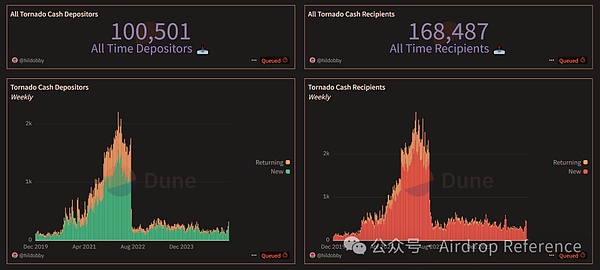

來自 Dune Analytics(@hildobby)的公開數據顯示:

-

總計已有 100,501 個地址 向 Tornado Cash 存入過資產;

-

168,487 個地址 從中提取資產;

-

在 2021–2022 年高峰期,每周有超過 2,000 個新用戶 參與使用;

-

即便在制裁後、持續到現在,每周仍有 數百個地址 繼續活躍使用該協議。

換句話說:

即使「官方」被消滅, 「協議」仍以去中心化的方式自我複製、自我存續、自我執行。

社區很快部署了超過 20 個前端鏡像(如 tornado.eth.limo ),用戶也可通過 CLI、RPC 工具、ENS 地址等方式直接交互,完全繞過中心化服務商的審查封鎖。

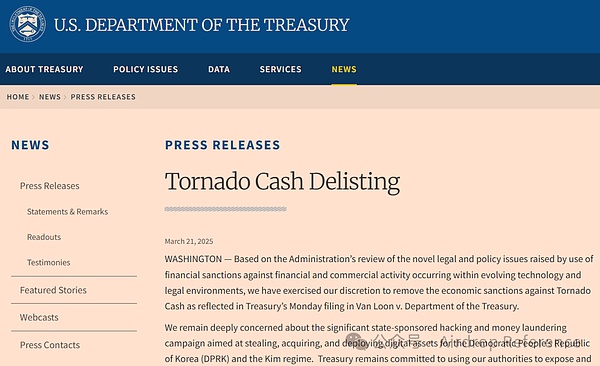

3.2.2 法院最新裁決:代碼不是實體,開發不是犯罪

更值得注意的是,2024 年底,這一案件迎來了關鍵性法律轉折。在一項具有裡程碑意義的裁決中,美國聯邦法院明確裁定:

OFAC 無權將「開源智能合約代碼」本身列入制裁名單,因為它不構成「可識別的受控實體(Entity)」。

這項裁決背後傳遞出三重司法立場:

-

智能合約不是法人、公司或組織,無法作為「主體」被制裁;

-

編寫與發布開源合約代碼,屬於《第一修正案》保護下的「言論自由」;

-

廣義封鎖去中心化協議,等同於對用戶「工具選擇權」的審查,違反憲法原則。

2025年3月21日,基於這一裁決和政策審查,美國財政部(US Treasury)正式移除對 Tornado Cash 的制裁。

這場勝訴, 等於為全球加密開發者和去中心化協議寫下了「憲法級別的免責參考」 。

從此之後,「寫代碼」與「做共謀」的界限,被正式劃清。

3.2.3 去中心化,守住了存在權

無論是 Tornado Cash 在審查重壓下仍維持協議活性,還是美國法院最終對 OFAC 越權行為的否定,都揭示了一個事實:

-

真正的抗審查,並不靠道德呼籲,而靠結構設計;

-

真正的「自由」不在首頁按鈕,而在代碼不可停機、權限無法封禁的合約裡。

這就是去中心化在極端場景下展現出的現實價值—— 不是情懷,而是「存在權」本身的技術保障。

3.3 信任下限:不用相信任何人,也能相信系統

信任的本質不是你相信某人不會作惡,而是——他即便想作惡也做不到。

這正是去中心化系統通過 代碼約束 + 數據公開 實現的「信任下限」。

舉個例子:

-

2022 年 FTX 暴雷時,用戶資產存取操作記錄完全不透明;

-

Alameda Research 能在後臺秘密挪用用戶資金高達 80 億美元 ,用戶卻完全不知情。

而在 Uniswap 上,每一筆流動性注入、每一筆交易、每一個池子的費用分配,都可實時通過鏈上瀏覽器查詢;在 MakerDAO 中,任何一次穩定費率(Stability Fee)變動,都會經過 48 小時時間鎖 + 公投記錄寫入鏈上合約。

用戶根本不需要相信開發團隊「人品好」,

只要信得過代碼、驗證得了數據,就足夠了。

3.4 小結:去中心化是生存工具,不是信仰口號

總結起來,去中心化不是更「理想主義」,而是更「現實主義」。

你不需要「相信」去中心化,只需要在系統性風險爆發時,感受它的韌性與自由。

4. 去中心化的哲學動力

「你們這些搞區塊鏈的,就是不想被監管。」

——這是許多傳統行業人士對加密行業的第一印象。

但如果我們撥開表層,其實會發現,去中心化的動機,並非對監管的逃避,而是對 權力的敬畏、自由的捍衛、共治的理想 。

去中心化的真正源頭,不是 2009 年的中本聰,而是早在上世紀 80 年代末,就已埋下伏筆。

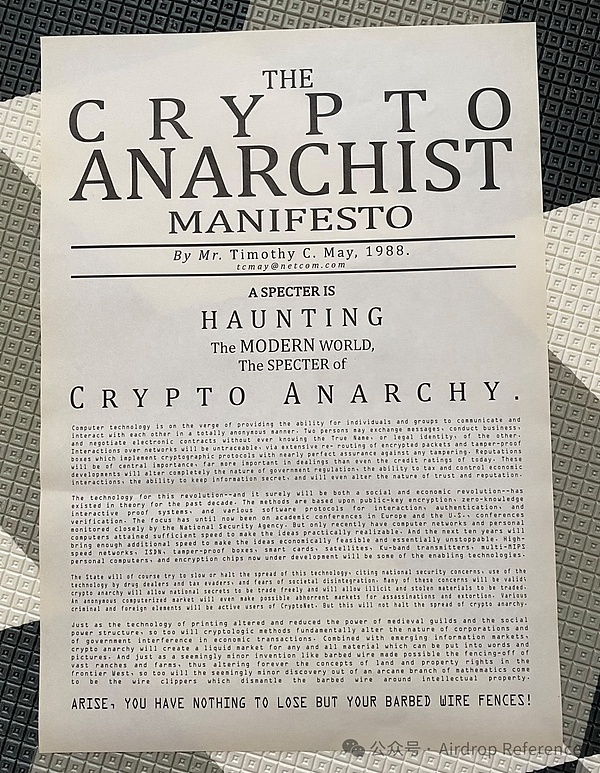

4.1 個人自由:密碼朋克的火種

在去中心化的技術洪流尚未席捲世界之前,一份誕生於 1988 年的黑白文檔,已經靜靜地寫下了它的預言。

這就是 Timothy C. May 撰寫的《The Crypto Anarchist Manifesto》(《加密無政府主義宣言》),被譽為密碼朋克(Cypherpunk)運動的精神起點。

A specter is haunting the modern world, the specter of crypto anarchy.

翻譯:一個幽靈,加密無政府主義的幽靈,在現代世界徘徊。

這是一個模仿《共產黨宣言》的開頭。他不是在鼓吹混亂,而是在提醒: 如果不讓技術服務於自由,技術終將服務於監控。 宣言中寫道:

「Computer technology is on the verge of providing the ability for individuals and groups to communicate and interact with each other in a totally anonymous manner.」

「These developments will alter completely the nature of government regulation, the ability to tax and control economic interactions, the ability to keep information secret, and will even alter the nature of trust and reputation.」

簡單翻譯過來就是:

計算機技術,正處在提供個人和群體以完全匿名方式相互溝通和互動的能力的邊緣。 這些發展將完全改變政府監管的性質、徵稅和控制經濟互動的能力、保持信息保密的能力,甚至還將改變信任和聲譽的本質。

以 Timothy C. May 為代表的密碼朋克不是理想主義者,他們是一群清楚知道政府、企業、組織的邊界、動機和腐敗速度的人。他們深知, 權力的腐化不是「是否會發生」,而是「何時發生」。

所以他們給出的答案是:

不要依賴道德,而要讓技術本身實現自由。

在中心化系統中,我們始終被要求「信任」平臺:

-

信任它不會刪你帳號;

-

不會封你錢包;

-

不會記錄並出賣你的數據。

但在真正去中心化的系統中,這種信任是 不需要的 ,因為:

-

你的私鑰自己保管,不在平臺;

-

你的資產存在鏈上,不可篡改;

-

交易邏輯由智能合約執行,不靠人工撮合。

正如那句被加密圈奉為圭臬的名言:

「Not your keys, not your coins.」

不掌握私鑰,你就不擁有資產。

當你第一次使用像 MetaMask 這樣的錢包,當你第一次在沒有註冊、沒有登錄的前提下,用一串助記詞掌控全局,當你發現自己可以隨時換前端、切換 RPC、離開任何平臺、但資產和權利依然在手——你就會真正體會到:

「自由」不是口號,而是設計出來的結構性權利。

4.2 權力制衡:孟德斯鳩式的激勵結構

法國啟蒙思想家孟德斯鳩曾說:

-

一切有權力的人都容易濫用權力,這是萬古不變的經驗。

-

要防止濫用權力,就必須以權力約束權力。

在現代社會,法律、憲法、三權分立是對抗權力濫用的武器;在去中心化系統中,「質押機制 + 共識算法 + 激勵模型」就是對抗腐敗的算法替代。

以以太坊的 PoS 共識機制為例:

-

成為驗證者需要質押 32 ETH;

-

想作惡(如雙籤、拒絕交易)就會被自動 懲罰(Slash) ;

-

懲罰由共識層自動觸發,不可撤銷、不可仲裁。

這就像是一個「機器版的三權分立」:

-

激勵是立法 (規則公開);

-

鏈上執行是行政 (驗證交易);

-

節點驗證是司法 (自動裁決)。

如果沒有這樣的設計,權力就必然在集中之後腐化。

例如,2017 年的一些早期 DPoS 公鏈(如 EOS),因投票集中和節點聯盟,出現過超級節點串通「利益分紅」的問題,驗證過程完全黑箱操作。

而在更加分散、鏈上記錄透明的系統中,這種作惡行為會被社區、鏈上分析工具、以及其他節點立刻察覺與處理。

這就是去中心化帶來的「 程序化權力制衡 」。

4.3 協同自治:DAO 把人機共治寫進代碼

我們從歷史中知道, 人類最偉大的組織形式就是「合作」 。但合作從來不簡單。它需要共識、信任、治理結構和激勵機制。

DAO(Decentralized Autonomous Organization,去中心化自治組織)就是加密世界對這一命題的回答。一個典型的 DAO:

-

沒有董事會,也沒有 CEO;

-

每個代幣持有者可以投票參與決策;

-

治理邏輯寫入鏈上合約,所有操作留痕、可驗證、不可撤銷。

以 MakerDAO 為例(現改名為 SKY):

-

其核心資產是去中心化穩定幣 USDS(DAI 依然保留);

-

治理代幣 MKR 持有者決定利率(Stability Fee)、抵押資產類型、風險參數;

-

決策通過鏈上 Snapshot 投票,結果寫入合約;

-

沒有一個人能單方面「調高利率」或「添加垃圾抵押品」。

2024 年,SKY 的 DAO 管理資金規模突破 60 億美元。一個沒有辦公室、沒有 CEO 的「虛擬組織」,管理的資產超過大多數中型商業銀行。

而這種「 用機器共識代替人類信用 」的治理形態,極大降低了組織摩擦與腐敗空間。

更重要的是,它降低了「參與治理」的門檻。任何一個擁有治理代幣的普通人,都可以提出提案、投票、影響政策。你不再是旁觀者,而是規則的參與者。

DAO 是技術表達出的「 制度設計能力 」。它告訴我們:人類的組織模式不只有公司、政府、基金會,還可以是「代碼 + 社區」。

4.4 哲學落腳:用技術守住最基本的文明底線

歸根結底,去中心化的哲學價值可以用「 自由-制衡-共治 」三個詞來概括:

我們無法阻止中心化系統的存在,但我們應該確保自己 擁有一個「不依賴中心化」的選擇權 。

因為在很多時候,這不僅是一種權利,更是一種尊嚴。

結語:危機之後的問題

到這裡,我們已經完成了一次穿透性的現實審視。

從東京 AWS 宕機的 一根光纖 ,到 Google 歐盟廣告封禁的 一行腳本 ,我們不再能天真地以為,所謂「去中心化行業」就是鏈上交易跑得快、節點分布廣。

事實是,哪怕你用的再多是 DEX、DAO、DeFi,如果:

-

撮合跑在中心化伺服器上,

-

登錄靠平臺帳戶系統,

-

廣告依賴 Web2 平臺流量,

-

決策寫在 Notion 和 Discord。

那麼,你就依然身處一個 中心化封閉系統 之中——它可能比你想像得更脆弱。

去中心化,不是個信仰標籤,而是個生存問題。

-

它不是為了炫技,而是為了在系統性風險面前,多一條逃生通道。

-

它不是為了反政府,而是為了不把一切權力交給任何一個人、一個按鈕、一個後臺。

-

它不是只為極客,而是每一個想保有自由選擇權、想為自己資產負責的人,都值得理解和擁抱的底層機制。

但是,我們必須承認一個不那麼性感的事實:

去中心化的理想,是否真的能技術上實現?

是不是每一個服務都可以「協議化」?是不是每一層中心化基礎設施都能被函數替代?是不是每一個業務流程都能鏈上重構?更直白一點問:

-

我們如何 從「去中心化不可能」走到「去中心化可運行」?

-

從哲學和願景,走向工程和產品?

這些問題,正是下一篇文章要回答的核心內容。