採訪者:霧月,極客web3

受訪者:Jolestar,Rooch Network創始人 & Faust,極客web3創始人

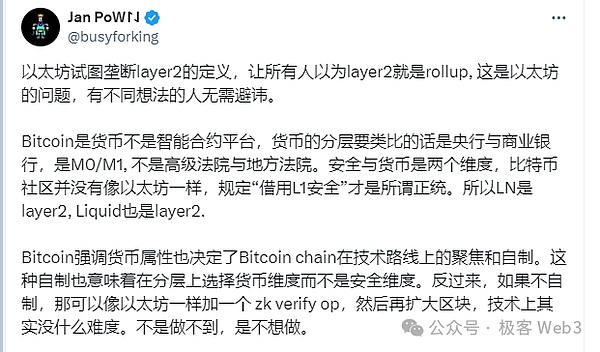

針對Bitcoin Magazine此前頗具意識形態色彩的「比特幣Layer2三定律」,Rooch Network的Jolestar老師在推特上發表了自己對比特幣Layer2的看法。

此情此景,恰似此前Nervos公鏈聯創Jan,在推特上稱 「比特幣Layer2不應該只考慮安全問題,還應該考慮功能拓展性,以及對BTC貨幣屬性的賦能」 。這些言論格外引人深思。

抱著對比特幣Layer2相關理論進行「刨根問底」的態度,極客web3特別邀請到Jolestar老師,與Faust在不同價值觀的角度,共同探討比特幣Layer2的定義框架, 旨在揭示一種從DA與功能拓展角度,對比特幣Layer2進行多角度定義的路徑。 雖然目前大家對於比特幣Layer2該如何定義尚未形成共識,但相關的討論過程仍然具有重要參考價值。

如何從技術或DA角度定義Layer2

霧月: 關於如何定義Layer2的問題,其實在以太坊社區也有類似的百家爭鳴。按照Jolestar老師在推特的說法, Layer2可以分為「技術或DA角度的定義」,與「功能拓展角度的定義」。 那麼我想先問下Jolestar老師,你對於從「DA」角度定義的Layer2怎麼看?

Jolestar: 其實,關鍵是要讓大家明顯感受到Layer2和Layer1,以及中心化方案的區別。我認為核心有兩點:

Layer2並不創造新的區塊空間 。創建新區塊空間的技術解決方案本質上都是Layer1。

Layer2要利用Layer1來實現DA以及安全。

霧月: Jolestar老師在這裡解釋下,什麼叫「創建新的區塊空間」?

Jolestar: 這是個好問題。這裡所說的 區塊空間,指的是通過區塊鏈共識機制創造出的「數據存儲空間」。 區塊鏈創造出的區塊空間具備許多特性,比如:完全開放、不可篡改、永久存儲/長期存儲,蘊含著巨大價值。

Bitcoin作為最去中心化的一個區塊鏈網絡,它的區塊空間的價值並沒有完全發揮出來。而這波Ordinals銘文熱,可以理解成對Bitcoin作為數據可用性層(DA)的價值發現。

Ordinals協議定義具有擴展性的數據格式標準,讓解析、展示、交換Bitcoin上銘刻的數據有了套統一的方案。而Bitcoin上的擴展協議以及Layer2, 該如何充分有效的利用Bitcoin的區塊空間,是一個重要的探索方向。

霧月: 關於您之前說的「Layer2要利用Layer1來實現DA以及安全」,我這裡想問, 怎樣才算是利用Layer1實現DA?

比如,有些以太坊Layer2(如Redstone),只把DA commiment(datahash)發送到鏈上,commitment關聯著鏈下數據。 雖然DA數據沒有被完整發布到Layer1上, 但它允許任何人對Commitment發起挑戰,要求排序器把完整數據On Chain。這樣做算不算創造Layer1之外的區塊空間?也就是說, 不直接把完整的DA數據發布到Layer1,算不算Layer2?

Jolestar: 這裡我談到的「實現DA」的含義,其實非常寬容,並不是說DA數據的發布就要完全依賴於Layer1, 就算DA數據不是完全on chain的,只要Layer2的資產安全能夠和Layer1產生關聯,就行。

不同的Layer2方案,針對的應用場景不同,會有不同的DA實現路徑,比如上面霧月提到的DA實現方式就很值得探索。再比如,CEX把儲備證明提交到鏈上,就已經向這個方向靠近了一步。所以說,我這裡提及的「利用Layer1實現DA」,要比以太坊基金會所說的那種方式,更寬泛。

Faust: 其實, 把DA數據完全on chain,是為了讓任何人或節點,都能夠去信任的獲取到新增數據,更進一步說是為了資產安全。 DA數據如果不完全on chain,也未必不安全,比如在RGB協議中,只把data Commitment發布到比特幣鏈上,關聯著的交易數據都存放在鏈下,這種方案依然能保證資產安全,因為用戶會親自驗證與自身相關的交易行為,如果驗證不通過,就不允許這樣的交易生效。顯然這是十分安全的。

所以在RGB協議的場景下,即便DA數據沒有發布到比特幣鏈上,用戶的資產仍然安全,如果不考慮用戶把數據搞丟了的場景,我會認為這種客戶端親自驗證的方式,比直接把資產託付給任何公鏈都要可靠。即便是把資產直接託管給以太坊網絡或Bitcoin主網,也沒有自己運行客戶端驗證來的安全,因為以太坊和Bitcoin都是第三方平臺。

所以說, DA是否On Chain/On Layer1,不是Layer2的必要條件,但是應該有對應的機制設計,保障DA數據的發布是可靠的,至少不該「嚴重威脅」到用戶資產安全。

從生態和功能拓展角度看待Layer2

Jolestar: 從生態和功能拓展角度定義L2時,我們關注的是L2如何利用或繼承L1提供的能力。 以Bitcoin為例,所有的Layer2都在講如何賦能BTC的資產屬性,如何讓萬億級規模的BTC的資產,產生額外的使用場景,無論是交易,還是質押,都有非常大的想像空間。

而讓一個區塊鏈系統的資產到另外一個系統中交易,都需要一個橋,而這裡的關鍵問題是如何讓用戶信任這個橋,並保證資產的安全。從這個角度,所有通過橋給BTC資產創造使用場景的方案,都可以理解成寬泛的Bitcoin L2。甚至BTC ETF也可以理解成Bitcoin的L2,它是一個完全中心化的託管的橋,通過法律監管保證安全。

所以大家糾結的不是去中心化問題,而是信任問題。 去中心化的方案可以降低用戶的信任成本,給新的項目帶來機會,但Bitcoin上如何構造安全的去信任的橋,是一個關鍵難題,L2能不能利用Bitcoin的其他特性來提高這個橋的安全性。另外,隨著Bitcoin上的擴展協議發展,無論是Ordinals,以及Ordinals之上的擴展協議(BRC20等),Atomicals,還是RGB,Taprootassets等,Bitcoin上的新型資產會越來越多,如何讓這個橋具有擴展性,可以快速的支持新的資產類型,是一個巨大的挑戰。

Faust: Jolestar老師可能更看好那種寬泛的Layer2定義方案。但按照我個人的看法, Layer2乃至於模塊化區塊鏈,是在以太坊社區火熱起來的,西方人那邊更多還是站在以太坊式的Layer2定義標準, 來評判如今的比特幣生態,這在很多西方KOL身上可見一斑。

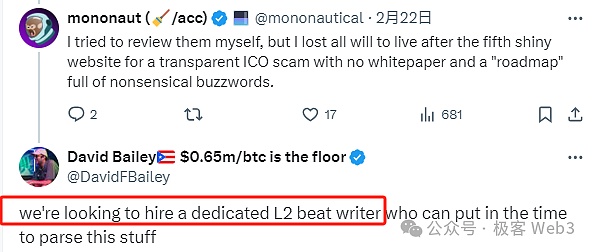

比如 Oridnals交易平臺Bioniq的CEO @BobBodily ,就曾指出比特幣生態需要L2BEAT那樣的組織來評判Layer2; Citrea的聯創更是直接引用L2BEAT發明的一些技術名詞,如Optimium等,來概括某些特殊的比特幣Layer2方案。 Bitcoin Magazine的CEO,更是揚言要直接聘請L2BEAT的人來評審比特幣Layer2。 [註:Optimium就是指,不在Layer1上發布完整DA數據的 OP Rollup]

如果從以太坊/Celestia的視角來看待很多「比特幣Layer2」,會發現目前BTC生態有一個點很重要,就是很多項目方並沒有很精確的找準自己的定位, Self Position往往有問題。比如,Celestia這種東西,你覺得算是以太坊Layer2嗎?當然不算,但他是Layer2生態版圖裡的重要DA層模塊,是影響力最大的一個。

類似的道理, 很多項目不是Layer2本身,而是Layer2所依賴的基礎設施或模塊,本質就是Jolestar說的那種功能拓展層。 這就好比,B^2 Network與B^Hub網絡的關係一樣,前者是典型的Layer2方案,而後者是Layer2方案所依賴的設施。

現在比特幣生態裡很多項目的定位有點混亂,為了降低溝通成本,便於讓大家理解,就直接把自己定位成Layer2。 但事實上,有不少項目是類似於Celestia和Avail的,Layer2組件堆棧中的核心模塊,而不是完整的Layer2本身。

具體該怎麼分門別類,西方社區尤其是模塊化區塊鏈相關社區裡的人,肯定一清二楚。相信西方的OG會把 「哪些是Layer2本身,哪些是Layer2所依賴的功能拓展層」, 給徹底區分開,到時候大家才能更清晰的看清整個Layer2生態體系,不至於像現在這麼亂。

Jolestar: 這裡我有一些與Faust不同的看法。 如果我們拋開具體的實現方式,抽象的理解Layer2和其他鏈下拓展方案,會發現它是一個連續光譜, 從最左端的CEX,到最右端的Layer1,中間地帶的解決方案都可以囊括到這個光譜範圍內。

這個光譜的兩端也代表著兩種不同的成長模式。CEX基本是完全產品和用戶導向的成長方式,而L1構建周期比較長,則是敘事和藍圖優先,而L2則在中間,會是一種混合的成長模式。

採取包容性視角,我們無需過分糾結於何為「真正的Layer2」。 業界創造的各種技術和方案,Validium、Plasma、主權rollup、OP/ZkRollup,模塊化執行層、去中心化計算、側鏈、L2/L3等,都應被視為這一光譜的一部分,行業通過各種排列組合方式探索著新的應用需要的基礎設施。

而不同的項目對新應用的假設不同,也決定了它的組合方式和成長模式,它可能是Layer1向左一點,或者CEX向右一點。未來是不確定的,這個階段很難斷言哪種模式會成長起來,但有一點是確定的,行業經過這麼多年的摸索,有了上規模Layer1,有了上規模的CEX,也需要有上規模的中間層填補這個溝壑。

可以通過怎樣的方式拓展Bitcoin網絡

Jolestar: 關於這個話題,我想先簡單講講Bitcoin腳本的可編程能力。

BitcoinScript的編程能力有限,它對資產的編程能力主要表現為三種鎖:時間鎖,Hash鎖,私鑰鎖。而Taproot讓BitcoinScript的複雜度可以上一個量級,這為bitvm這類方案創造了可能。但更關鍵的問題在於,Bitcoin Script是無狀態的,作為一種鏈上執行的程式語言,它無法讀取Bitcoin的狀態,比如時間戳、過往區塊的nonce、以及UTXO上附加的寄生資產信息等。

比特幣script只能依賴交易輸入中附帶的信息, 我們能否利用Bitcoin腳本對鏈下惡意行為實現仲裁,依然是一個待探索的方向。

另外一個角度是密碼學上的創新,包括基於密鑰交換來構造博弈機制來保證安全的協議,比如閃電網絡,「可提取的一次性籤名」等。

在這裡 我想講一個叫StackableL2(堆疊式L2)的概念 。如果我們通過智能合約來實現Bitcoin的擴展協議的Indexer,在Indexer中解析Bitcoin上的所有UTXO以及附加的狀態,允許開發者通過智能合約部署應用到Indexer中,相當於給Bitcoin提供了一種新的智能合約層,這就是我們Rooch Network的方案。

之前我把這種模式叫做智能Indexer,但Indexer的概念給人的感覺就是只讀的,所以用了一個新詞「Stackable L2」,指所有在L2中包含L1全狀態的擴展方案,它完全繼承了L1的所有狀態。這種情況下,L2的應用即可以讀取L1上的所有狀態,同時也可以創建新的狀態,L1和L2的資產可以通過堆疊組合來形成新的資產。而L2的安全,可以通過模塊化的方案來保證。

霧月: 能否舉個例子說明L1和L2的資產可以通過堆疊組合來形成新的資產?

Jolestar: 比如在Bitcoin上有一個銘文來表達一塊地。然後L2可以在上面堆疊一個房子,他們整體形成了一種資產,它的價值就高於原始的地塊。然後有人再把這個房子打造成一個展覽館,然後價值又不一樣了。其實這個模式和現實世界中的資產增值模式是類似的。 現實世界中的資產也是通過合成,組合,堆疊方式來實現增值的。

霧月: 堆疊式的L2這個概念有點意思, 這個想法是怎麼產生的 ,現在有其他類似的項目在做這類事情嗎?

Jolestar: 我們是從如何繼承Bitcoin上的已有狀態,無論是UTXO還是銘文來思考的。開始想用一種Merkle證明的方式,Layer2節點只保存Bitcoin的區塊頭,並不保存比特幣網絡的「全量狀態」。但實現的時候發現,這種方案用戶和開發者體驗比較差,不能很好的支持銘文等新型資產。 所以後面演化到了保存「全量狀態」的形式。

我們看到市場上有類似構思的項目,Ethereum社區有一種叫做Booster Rollup的方案, 有個叫 Taiko的項目,就是在Layer2保存了Layer1的全量狀態 ,L2中的智能合約可以直接讀取到L1的所有狀態。 當然具體實現上我們還是有差異的,比如它是EVM虛擬機,Rooch是Move智能合約,DA以及安全機制上也有不同。

霧月: 在上面的場景裡,Rooch的 Move語言有什麼優勢 嗎?

Jolestar: Move中的資產都表達成資源或者Object,而 Bitcoin的UTXO以及銘文(Inscription),都可以直接映射為Move中的Object 。它們屬於用戶Owner的Object。Bitcoin上編程能力受限的一個關鍵原因是很難表達共享狀態,而Move有Shared Object的概念,在Layer2配合起來可以提供不錯的編程體驗。

CKB團隊提出的RGB++協議與 同構映射 ,是這類思想的先驅,只不過他們的Cell是比Move語言中的Object,更徹底、更純粹的UTXO,但核心理念其實差不多。

Move的另外一個優勢是它的組合能力,可以在一種資產中嵌套另外一種資產。比如前面那個例子,房子必須是嵌套在地塊中的,否則很難實現地塊和房子的原子化轉讓。

Faust: 這裡面Jolestar提到了RGB++,的確RGB++就是典型的從功能角度去拓展比特幣UTXO的方案。 RGB++也不只是適用於CKB自身,也適用於Cardano、Fuel或是Sui等和UTXO或類似狀態存儲模型沾邊的公鏈。

從這個角度看, CKB、Cardano、Sui、Rooch都可以作為比特幣的功能拓展層, 這一點無可厚非。 現在西方社區過分糾結於「安全性」,而忽視了比特幣UTXO功能的拓展,是我們該重視起來的。

霧月: Rooch Network現在是一個什麼狀態了?上面的方案技術上有哪些挑戰?

Jolestar: 我們正在準備RoochBTC先行網的啟動, 以及啟動後的運營活動。RoochBTC先行網會包含Bitcoin上的全量UTXO狀態以及銘文,正在做最後的數據校驗以及升級機制方面的改進。

Bitcoin上的全量數據大約有幾百G,如果把UTXO以及銘文全量解析出來用Move語言來表達,數據量會再增加幾倍。現在各種銘文協議比較多,銘文協議的標準化實現也不完備,很難一次性全部支持,我們需要提供一種動態支持新銘文協議的機制,然後根據社區的反饋逐步增加新協議的支持。

現在測試網已經上線了, 歡迎對Bitcoin以及Move感興趣的開發者和用戶來體驗,以及嘗試開發應用。