來源: What Bitcoin Did播客 ;編譯:比特鏈視界

精彩要點:

-

我們在去年11月達到了10萬美元,過了一年我們基本上還是持平,甚至現在有所下跌。我認為這是更值得注意的事情。

-

我不把比特幣視為正在崩盤,我視其為停滯。造成這種情況的因素有:1、流動性;2、AI 的吸血;3、黃金;4、敘事的幻滅。

-

人們某種程度上陷入了一種心態,覺得他們「理應」得到一個牛市,但其實沒人理應得到牛市。一定比例的人購買比特幣可能是出於錯誤的原因——他們買入是因為覺得山姆大叔(美國政府)會買它,而不是因為它自身的品質以及它所帶來的長期改變的故事。

-

很多人現在的持倉要麼過度集中在財庫公司(Treasury companies),要麼過度集中在山寨幣,或者他們雖然重倉比特幣,但他們的預期與現實不符。

-

我確實預計,在2026年我們將回到六位數的價格。不管是2026年還是2027年,我認為我們極大概率會看到新的歷史高點。

-

目前沒有特別的理由相信「四年周期」依然有效。本周期並沒有達到那種狂熱的水平,因此也沒理由預期會出現那種大規模的投降式拋售。這個周期可能會持續比人們預期的更久,因為它不再是由減半驅動的,而是由更廣泛的宏觀因素和對資產本身的興趣驅動的。

宏觀經濟是否處於關鍵轉折點?

Danny Knowles:我們有一段時間沒做關於宏觀話題的節目了。大概三個月前我們和 Andy Constan 做了一期,但那期全是在聊 MicroStrategy(微策略),我們今天可能也會稍微聊聊這個。

但現在發生的事情太多了,我都不知道該從何說起。比特幣價格在 90000 美元以下;黃金經歷瘋狂的一年,12個月的牛市;我們有回購市場(Repo market)危機;流動性可能枯竭,或者是潛在的流動性注入即將到來。

我不知道這是不是一種「近因偏差」(recency bias),還是因為推特上看到的那些東西,但感覺宏觀世界現在是否正處於一個非常關鍵的轉折點?

Lyn Alden:這是個好問題。我確實認為我們正處於一個關鍵時刻。不過我認為其幅度可能比你在很多聳人聽聞的推文或播客中看到的要小。

但我確實認為這是一個相當關鍵的節點,從字面意義上來說也是如此:即我們正在接近美聯儲資產負債表長達數年縮減期的尾聲。我們正轉向資產負債表持平,然後可能最終——而且不會太久——轉向資產負債表向上擴張。即使這並不總是像那些聳人聽聞的標題所說的那樣,但這確實標誌著一個多年的轉變。

量化緊縮結束與比特幣作為「煙霧報警器」

Danny Knowles:這就是量化緊縮(Quantitative Tightening)即將結束。我很想深入探討這一點,但我想先從比特幣開始,因為我們下跌了不少,Luke Groman 曾把比特幣描述為流動性的「最後一個正常工作的煙霧報警器」,你也這麼看嗎?

Lyn Alden:我是這麼看的。我認為這是它身兼的眾多角色之一。我依然認為它是一個足夠小且波動性足夠大的資產,這並不是它的全部。

我見過他那樣描述,基本上因為與其他受控較多的市場相比,比特幣仍然是一個相當自由的市場,所以它能夠提前反映事情的發生。

Sam Callahan 和我做過研究,將比特幣與流動性進行了關聯。雖然你不能像推特上那樣把全球流動性圖表和比特幣圖表疊在一起,然後試圖對比特幣做三個月的預測,但在更長的時間框架內,兩者之間確實存在普遍的因果關係和有趣的相關性。它通常能讓你對方向有很好的洞察。

當然,還有其他變量。因為比特幣是一種新興資產,儘管它已經存在了一段時間,但在宏觀層面仍顯年輕和微小,所以它容易受到特質性因素的影響。

例如,2024年11月的選舉,幾乎就是一年前,給比特幣帶來了巨大的提振,因為它改變了對未來的預期——監管會發生什麼,其他事情會發生什麼。這與流動性無關。

ETF 的推出也是如此,比特幣財庫公司會計準則的變更也是如此。這些與宏觀流動性無關的事情確實可以顯著影響資產價格。

但當然,我認為流動性是一個非常大的變量,而且我認為比特幣比大多數其他資產與流動性的相關性更高。

為什麼比特幣現在停滯不前/下跌?

Danny Knowles:你認為這個因素在目前的下跌中扮演了多大的角色?因為我會說,2025年大概是我進入比特幣圈子以來,幾乎沒人猜對的一年。比特幣並沒有像人們想像的那樣大幅上漲。很多人之前預測周期可能已經結束了,或者正在結束。你是怎麼看這次下跌的?為什麼你認為比特幣現在在崩盤?

Lyn Alden:其實我認為更有趣的因素是為什麼它「橫盤」了這麼久。因為現在的崩盤本身……哪怕是在 2017 年的牛市,那是一個相當平滑且拋物線式的牛市,但沿途也有多次劇烈的 30% 回調。它會有這種V型回調然後迅速反彈。

所以,並不一定是這次的幅度有多大——比如我們在4月份曾觸及75,000美元——這其實不在於回調的規模,而在於維持這種狀態的時間長度。

我們在去年11月達到了10萬美元,過了一年我們基本上還是持平,甚至現在有所下跌。我認為這是更值得注意的事情。

我不把比特幣視為正在崩盤,我視其為停滯。

造成這種情況有很多因素:

1、流動性:我們現在的流動性確實收緊了。但這並不是非常糟糕,我不認為會變得非常糟糕。我認為目前美國國內的基礎流動性正處於築底階段,而更廣泛的流動性大體上是沒問題的。所以流動性在這個月確實沒有幫上忙。

2、AI 的吸血:這可能是一個更廣泛的問題。人工智慧(AI)可能從比特幣那裡吸走了一些資本熱情,因為它成了新的「跑的最快的馬」敘事。

3、黃金:黃金今年的表現非常好。

4、敘事的幻滅:這在某種程度上是對其他比特幣催化劑的幻滅。例如,今年年初我在比特幣播客上被問到最多的問題之一就是「你怎麼看主權比特幣儲備?」。我覺得這是最無聊的問題,甚至說過幾次。

第一,從比特幣的精神來看,去中心化的方面比民族國家怎麼處理它更有趣。

第二,我說我寧願我的價格預測不包含「山姆大叔買入50萬枚比特幣」這個假設。如果這真的發生了,我寧願那是意料之外的驚喜,而不是把它計入預期,然後當它沒發生時感到失望。

我當時的基本假設是,他們會圈定(Ring-fence)手中已有的那些不需要歸還給別人的幣,除此之外的任何積累可能都是微乎其微的。我很樂意被證明是錯的,但那是我的基本假設。

我認為相當一部分比特幣持有者對那個結果(美國儲備比特幣)非常看好,對很多事情都非常看好。當這些預期與現實不符時——儘管從兩三年的角度看環境對比特幣依然有利——你就會開始看到預期的破滅。

最後,因為之前的樣本量很小,比如2021年第四季度見頂,2017年第四季度見頂,很多人就會說:「好吧,它可能會在2025年第四季度見頂,所以我得提前賣出。」從而創造了一個自我實現的預言。

我認為減半周期已經不再特別相關了。甚至在上個周期我認為它們也不特別相關,只是恰好與流動性周期相關。我認為前三個減半周期確實非常相關,但現在它們的影響已經減弱到我完全不關心的程度。更多的是關於其他因素。

所以,我認為有一堆幻滅情緒正在被清洗。你可能有一個好資產,但人們持有的理由是錯誤的。所以籌碼正在從那些因為錯誤理由或錯誤預期而持有的人手中,輪轉回那些預期更保守但也更堅定的人手中。

誰在拋售BTC

Danny Knowles:比特幣圈子裡有個日益增長的敘事,說是長期持有者在賣出。Checkmate 聊過很多這個,Jordi Visser 也寫過關於「比特幣 IPO 時刻」的文章。你認為這就是正在發生的事情嗎?這就是導致價格下跌的原因嗎?

Lyn Alden:我認為是的,但並不是這次獨有的。在每一個主要的牛市周期中,都會有長期持有者的籌碼分發。對於任何新興資產都是如此。如果一個初創公司,一開始是三個聯合創始人,然後是幾十個早期員工,然後是幾百個,上市後,那些持有了5年、10年以上的人為了再平衡資產或改善生活而賣出,分發給新買家。

比特幣正在經歷類似的分發周期。2013年發生過,2017年發生過,2021年發生過,過去兩年也一直在發生——這種OG(早期參與者)趁著強勢賣出的情況。

不同點在於,現在它與金融系統的融合更深了,情況更複雜。有些人說:「好吧,其實我可以在受監管的環境裡持有比特幣。」他們寧願不在某個錢包裡放著十億美元,哪怕他們懂得用多重籤名。有些人想把資產帶回系統內。有些人資助了財庫公司,有些人轉進了 ETF。這種普遍的分發正在發生,但這其實與之前的牛市基本一致,並不特別新鮮。

雖然來自5-7年以上持有者的拋售壓力很大,但我在 Nostr 上發過一個帖子指出,在這個周期中,持有5-7年的比率本身更高了。因為比特幣越老,解鎖的這些「老」群組就越多。現在的5-7年在比特幣的歷史長河中甚至都不算特別「老」了。所以你會看到兩個周期前的人在賣出。

我認為這不是關於新幣和減半的問題,而是關於什麼價格會解鎖現有的緊握的籌碼進入市場。

另一個因素是,雖然大部分需求來自於財庫公司和 ETF(及其投資者),但廣泛的散戶需求相當疲軟。敘事焦點在別處。

所以,集中的需求端、中等的流動性狀況,加上 OG 們持續的拋售壓力,導致了一些疲軟。

看漲的一面是,正如我之前所說,沒有特別的理由相信四年周期依然完好。本周期我們還沒有達到那種狂熱的水平,因此也沒理由預期會有大規模的投降。這可能是句「臨終遺言」,但基本上因為沒有達到那麼高的狂熱,也就沒有那麼多東西需要清洗。

隨著我們回到更有利於流動性的環境,以及那些持幣理由錯誤的人已經被清洗出去,我認為這個周期可能會持續比人們預期的更久。

「自我實現的預言」與市場情緒

Danny Knowles:所以,你覺得很多人會不會因為這個「自我實現的預言」敘事而被甩下車?我有看到 Luke Groman,我非常尊重他,但在他最近的時事通訊裡,他建議人們削減比特幣倉位。你覺得是不是有些人認為四年周期依然存在,結果可能會因為這次情況不同而措手不及?

Lyn Alden:我覺得在某種程度上這已經發生了。很多人現在的倉位要麼過度集中在財庫公司,要麼過度集中在山寨幣,或者他們雖然重倉比特幣,但他們的預期與現實不符。

「重倉比特幣」對不同人意味著不同。如果你持有它是因為你期待在很短時間內獲得10倍收益——儘管這是一個2萬億美元的資產——把它當成以前的早期周期那樣,這就不切實際了。這和持有它因為你期望它顯著跑贏大盤但不是那種爆發式的時間框架是不同的。

我認為人們陷入了一種心態,覺得他們「理應」得到一個牛市,但沒人理應得到牛市。

這種情緒過山車非常明顯。如果你看推特,當 MicroStrategy (MSTR) 的溢價(MNAV)達到3倍時,整個推特都在喊:「實際上可以到5倍,可以到10倍,我們要去月球了兄弟們!」然後一旦行情反轉,就會變成:「哦,周期死了,這整個就是個龐氏騙局。」

這種過山車來來去去就像卡通片一樣。通常情況並不像人們預期的那麼好,也不像人們預期的那麼壞。所以你基本上可以反向操作推特。

財庫公司(Treasury Companies)值得買嗎?

Danny Knowles:我們應該聊聊財庫公司。上一期節目 Andy Constan 和我主要聊了 MicroStrategy。現在它的股價跌了很多,我想目前的溢價大概在1.2倍左右。很多其他的純粹財務儲備公司現在的溢價甚至低於1倍。你認為這是買入機會嗎?特別是針對 MicroStrategy?還是說這種交易邏輯正在瓦解?

Lyn Alden:這種交易邏輯在2022年瓦解過,然後又重新開始了。所以問題是,瓦解之後是否會有另一個積極的周期?我的基本假設是「會」。

在那次討論中,Andy 和我都同意你不想要特別高的溢價(MNAV),那樣會有重大風險。當時我給出的數字大概是1.5倍是合理的,我把1.2到1.8倍作為一個合理的區間。所以現在我們在區間的低端,但大致還在那個範圍內。

我對那些長尾的(排名靠後的)純粹財庫公司不感興趣,因為這存在一種自我強化的流動性網絡效應。如果你是第五大的,而且沒有任何有意義的差異化,那就沒有多少需求。

當然,如果你是某個特定資本市場的最大玩家,比如你是某國最大的那個,那很有趣,因為那是差異化的。所以我認為少數幾個各自市場的領導者,這種結構依然是有意義的。

我個人更感興趣的是那些現金流為正的公司的崛起。我認為那將是下一個有趣的敘事。至於那些純粹玩財庫策略的,我只關注最高質量的、特定管轄區的領導者。

整個財庫策略在今年夏天確實有點過度延伸了。讓我和很多人驚訝的是,事情反轉得如此之快。例如,我在六月發推特說我喜歡 MetaPlanet,但我不喜歡它在6倍溢價的時候。我覺得它被高估了。如果你當時問我幾個月內它會不會跌到1倍以下,我會說可能不會,除非發生什麼大事。但它從6倍迅速跌到1倍以下,這些東西確實波動很快。

這種降溫的方向並不令人驚訝,但「一步到位」式的下跌很令人驚訝。

我認為這對比特幣也是一個測試。如果你確實看到了比特幣的另一個牛市周期,那些帶著槓桿倖存下來的公司會有需求。因為一旦勢頭轉回,人們會說:「既然我看好比特幣,為什麼我不看好帶有一點智能槓桿的比特幣呢?」

現在的關鍵是他們如何管理下行風險以度過這種環境。

Danny Knowles:我們看到幾乎所有的財庫公司在過去12個月都在嘗試去槓桿化,我想就是為了應對像現在這樣的情況。所以你會覺得像 MetaPlanet 和 MicroStrategy 現在的估值還不錯?

Lyn Alden:總體來說是的。當然它們面臨潛在的監管挑戰,比如日本那邊有一些關於交易所和監管的新聞。對於 MicroStrategy,大問題依然是他們現在要處理的持續利息支出。所以我認為即使是最好的公司,你也必須謹慎對待。

但我認為一旦比特幣本身的價格行動穩定下來,在相當低的溢價倍數下,這些頭部名字還是有趣的。這是個倉位控制的問題。如果某人的投資組合過度配置了這種「帶槓桿的比特幣」,那最終會是個挑戰。

從根本上說,你想擁有的是核心資產(比特幣)。利用其他工具只是作為加速器,而不是核心倉位。

全球流動性處於什麼位置?

Danny Knowles:如果比特幣價格保持平穩甚至下跌,看看誰能在四年後依然存在將會很有趣。剛才你提到全球流動性其實沒那麼糟。如果把流動性看作正弦波,你覺得我們現在處於什麼位置?

Lyn Alden:現在的情況比平時更混亂。

全球流動性依然相當不錯。這主要得益於中國釋放的流動性,特別是今年上半年美元走弱的時候,這對全球流動性很有利。

現在美元稍微走強了一些,加上股市有些回落,流動性變得更加中等。

壓力主要集中在美國本土的基礎流動性(Base Liquidity),那裡出現了緊張。這和2019年9月的回購市場(Repo)飆升環境非常相似。

這意味著這雖然會在宏觀推特圈子裡引起幾周的轟動,但永遠不會達到普通人都知道的程度,因為它不是那種巨大的宏觀火災。

目前這大致符合美聯儲的預期。紐約聯儲的報告一直預測在2025年或2026年的某個時候,QT(量化緊縮)會達到一個觸及流動性約束的水平。他們之後的計劃是重新開始擴張資產負債表,以與名義GDP保持一致。

所以我認為我們正處於那個拐點:還沒有進入擴張階段,但已經到了他們發出信號要結束量化緊縮,並且一些成員開始談論潛在擴張的時候。

為什麼要在意回購市場(Repo Market)?

Danny Knowles:為什麼宏觀推特圈這麼在意回購市場?2019年這是個大新聞。大概一個月前,回購市場又出了問題,推特上又炸了。為什麼大家盯得這麼緊?

Lyn Alden:我會把它分成兩類來看。

第一,我認為確實值得關注。在我的研究報告裡我也經常提到,我們一直在預期這種事情發生。因為它一旦發生,標誌著一個相當大的轉變:從結構性的多年資產負債表縮減變為增加。

這也是在這個時代,可能第一次在非零利率的情況下擴張資產負債表。很多人腦子裡有個定式,覺得只有利率降到零才會擴表。但如果是為了促進流動性而不是為了經濟刺激,它完全可以在非零利率下擴張。2008年以前就是這樣。這將是一個結構性轉變。

第二,我不同意那些聳人聽聞的部分。當這種事發生時,總有人跳出來說:「哦,大崩盤要來了,或者美聯儲必須印一萬億美元,或者大銀行要倒閉了,流動性海嘯來了。」

有些是真誠的情緒化——看空者想找理由看空,看多者想說「看,印鈔機來了,我的資產要漲了」。有些則是為了點擊率。

我認為底層的轉向是真實且實質性的,但不那麼戲劇化。數字可能比很多人想像的要溫和。

Danny Knowles:你是說這次比2019年的回購危機要溫和?

Lyn Alden:是的。甚至2019年的回購危機本質上也就是個「推特危機」。當時發生了,美聯儲介入做了回購操作。像我和 Luke Groman 這樣的人當時就說:「這其實不是回購問題,是國債供過於求的問題,他們會重新開始結構性購買國債。」 幾周後他們確實這麼做了。

那對資產價格是有利的,直到幾個月後 COVID 爆發。

這次非常相似,區別在於現在美聯儲有一個常備回購便利工具(Standing Repo Facility),他們已經準備好了。所以這次比那時更溫和。

這東西之所以嚇人,是因為如果沒人管,隔夜拆借利率飆升確實是災難。但市場裡的人都知道美聯儲會去滅火,他們有專門的工具,而且不需要很大的數字就能滅火。

這就是理論上的災難和實際操作中的小插曲之間的脫節。

這意味著我們正逐漸回到基礎流動性上升的結構性環境,而不是像過去幾年那樣基礎流動性持平。

我們可能會在明年年初或明年年中看到基礎流動性開始上升。

量化緊縮(QT)結束意味著什麼?

Danny Knowles:我很想知道這意味著什麼。你說QT結束,回到某種形式的QE(量化寬鬆),可能與GDP增長一致,但這是在高利率環境下第一次發生。這對市場實際上意味著什麼?會有什麼不同?

Lyn Alden:起初不會有太大不同。

基本上這意味著銀行對流動性的焦慮減少了,可能會釋放借貸。這更多是關於避免壞事發生。

如果監管機構要求銀行必須持有一定流動性,而美聯儲不擴張基礎層(資產負債表),銀行就會達到放貸上限,不得不停止放貸。因為在部分準備金制度下,如果流動性枯竭,沒有救助在路上的話,系統就會卡住。

因為他們將重新開始擴表,這就允許借貸繼續。

所以這更多是反通縮(anti-deflationary),而不是某種巨大的通脹刺激。

平均而言,擴張的資產負債表與資產價格有正相關性。但這並不意味著總是如此。

這通常對銀行有利,因為它們會有更多準備金,還能賺取利息。

這是一個稍微親流動性、稍微反美元走強、對資產略有向上的傾斜。

但這只是個幅度問題。這和2020年美聯儲衝進來印幾萬億美元不一樣。他們預估的擴表規模比較溫和,與名義GDP一致。

此外,他們特別試圖只購買國債,仍然會讓抵押貸款支持證券(MBS)從資產負債表中到期剝離。這意味著他們並不會去救助房地產市場。

在真正的鴿派周期裡,他們會降息併購買MBS來壓低房貸利率,引發再融資潮,這通常是消費支出的免費午餐。

但因為我不認為我們會看到房貸利率創新低,這整件事都不在桌面上。所以未來的刺激力度總體會更弱。

但這將是持久的。這回到了「沒有什麼能阻止這列火車」(Nothing stops this train)的論點,這更多是關於持續時間而不是幅度。我們將進入一個美聯儲資產負債表磨磨蹭蹭走高的時期。

未來的QE:溫和但持久

Danny Knowles:當我跟別人聊起這個時,常見的說法是:一旦美聯儲再次開始QE,規模必須比我們見過的任何一次都要大。聽起來你似乎在看淡這種說法,你認為他們可以以每年3%或4%的速度溫和地進行。你覺得他們能長期保持這種低速率嗎?

Lyn Alden:可能吧,是的。我的基本假設是,總體上會比較慢。

當你從一個較高的起點開始時——比如2008/2009年開始QE時,美國銀行系統中的現金大概只佔總資產的3%,那是自1929年以來槓桿率最高的時候。

我們這次開始的起點要高得多(流動性更充裕),就像2019年9月那樣。

當然,2019年之後緊接著就是 COVID,經濟封鎖,然後是超級刺激。假設我們沒有遇到瘋狂的戰爭或瘋狂的經濟封鎖——先把那些不可預測的外部因素拿掉——僅就正常的宏觀因素而言,沒有特別的理由預期下一次QE會比之前的極端周期(2020年)更大。

這次擴表更多是出於流動性驅動的原因,而不是為了刻意的經濟刺激。

有時人們會把2019年發生的事淹沒在 COVID 的噪音中,但如果不考慮 COVID,這一次可能更像2019年末那樣:更加漸進。

這不同於QE1、QE2、QE3或COVID時期的QE。

財政主導與通脹

Danny Knowles:那麼這對通脹和市場意味著什麼?你很久以來一直說我們處於「財政主導」(Fiscal Dominance)時代,貨幣政策對經濟的影響變小了。這對通脹意味著什麼?

Lyn Alden:簡短的回答是:美聯儲的動作對通脹影響不大,因為財政方面的影響力要大得多。

美聯儲這次擴表的主要作用是繼續賦能財政。這始終是「沒有什麼能阻止這列火車」論點的一部分:當財政當局持續運行赤字,最終銀行持有的國債達到極限,國債市場或回購市場出現壓力時,美聯儲就會介入,讓派對繼續。

在全球金融危機(2008)時,很多人認為擴表會導致通脹甚至惡性通脹,但大多沒有發生。原因是那是重新資本化銀行系統,錢沒有流向公眾(不是直升機撒錢)。所以我稱之為反通縮而非通脹。

但在2020年,有些人說:「看,上次沒通脹,這次也不會。」但我當時關注的是,這次不一樣,這是真的「直升機撒錢」——大規模財政支出加上QE支持,導致了廣義貨幣供應量的巨大增加,所以我們有了巨大的通脹脈衝。

未來我們可能看到的QE類型更像舊式的QE,即它不一定伴隨著新的財政刺激。當然,行政當局可以單獨決定發錢(比如關稅分紅或減稅),但那是另一回事。

美聯儲這邊的改變主要是維持現有的財政赤字列車繼續運行。

所以我確實認為,目前通脹高於目標主要是因為財政原因,美聯儲只是在維持這種狀態。

但這是否意味著我們將進入一個經濟和資產負債表增長更健康的時期?我會說不,並非如此。因為這不是源於美聯儲,而財政方面也是病態的。

我們在美國(以及世界某些地區)基本上擁有一個雙速經濟(Two-speed economy):

-

如果你站在財政赤字或 AI 資本支出(Capex)的正確一側,你過得很好。

-

如果你不在這兩邊,你會很痛苦。

這就解釋了為什麼美國現在的消費者信心接近歷史低點,儘管股市接近歷史高點。這是一種非常不尋常的環境,通常只在財政主導時期看到。

財政赤字主要流向:社保、醫療保險(Medicare)、國防和利息支出。這四大塊拿走了錢,然後由此滴灌出去(國防承包商、醫護人員等)。如果你在這些領域,那是刺激。

但如果你是一個年輕家庭,並沒有處於赤字的接收端,而房價又因為高利率和高價格而昂貴,你感受到的只是財政刺激帶來的通脹副作用,也許還有關稅的影響。你過得很糟糕。

平均數掩蓋了真相。這種環境不會表現為那種巨大的宏觀崩盤,而是表現為日益增長的不滿。人們會說:「我看股市創新高,但我正在掙扎。」

除非 AI 資本支出遇到限制導致市場回撤,否則財政和貨幣狀況主要是維持現狀:美聯儲資產負債表不得不逐漸轉向,以維持財政列車的運行。

財政主導會結束嗎?

Danny Knowles:如果這個財政主導時代導致了越來越大的貧富差距,我知道你說「沒有什麼能阻止這列火車」,但這列火車最終必須停下嗎?他們是否必須從財政主導時代轉回貨幣主導時代(Monetary Dominance)?

Lyn Alden:簡短的回答是:如果他們最終停下來,那是因為他們加速得太快,導致未來10年的進程在1年內完成了。這就是「死於火」(通脹/違約)而不是「死於冰」(通縮)。

如果不進行債務價值和全球貿易流動的重大重置,他們真的停不下來。隨著情況變糟,火車實際上傾向於加速。

當我使用「沒有什麼能阻止這列火車」這個論點時,我的投資時間範圍大約是10年。我不是在談論2070年,而是從現在到2030年代中期。

由於人口結構、投票模式、兩極分化的國會、以及法幣系統「不增長即死亡」的本質,加上現在更多是由財政而非銀行信貸資助,你會進入這種持續「運行過熱」(run it hot)的狀態,但只針對經濟的一部分,而另一部分人則被通脹拖累。

人們會疑惑:製造業活動持平,通脹卻很高;商業和住宅房地產都在掙扎。誰在贏?

答案是:主要是那些處於財政赤字正確一側的人和 AI 領域。

50年期房貸與房地產停滯

Danny Knowles:這讓我想到資產負債表擴張。你說全是買國債,不買 MBS(抵押貸款支持證券)。川普最近出來談論50年期抵押貸款。你認為這都是同一圖景的一部分嗎?這是否是一種試圖在不直接降息或購買 MBS 的情況下幫助房地產市場的方法?

Lyn Alden:我認為是的。因為如果不加幹預,房地產市場已經結束了一個代際周期。

過去40年左右,我們經歷了利率(短期和長期)不斷走低的周期。我認為這個結構性趨勢已經過去了。我們在零利率觸底反彈,現在處於「橫盤震蕩」的利率時代(甚至可能上升)。這意味著我們不會有更低的低點。

任何再融資周期都將非常微弱。通常當美聯儲降息時,房主可以再融資,從房屋淨值中取錢消費,這對消費支出是免費午餐。但這已經結束了。

這意味著當經濟停滯時,降息不再像以前那樣能解決問題。你會面臨長期的停滯。

我們已經看到了歷史上最長的收益率曲線倒掛,結合製造業PMI在低位停滯了3年(通常這應該是個正弦波周期)。房地產和私募股權也面臨逆風。

一方面,財政支出託住了底,防止了經濟徹底崩潰(衰退前的刺激);但另一方面,頂部也有蓋子壓著。

所以你會得到那種滯脹(stagflationary)的感覺:消費者信心極低,通脹卻高於目標,許多領域陷入停滯,只有幾根支柱在支撐整個經濟。這就是財政主導時代。

這會讓人感覺很病態,因為它確實是病態的。這更有可能導致社會不滿情緒上升,不僅在美國,全球也是如此。我認為這將是未來幾年我們面臨的最大故事:政策制定者和公眾如何應對這種結構性不同於以往周期的局面。

Danny Knowles:你是否可以爭辯說,50年期抵押貸款是貧富差距的另一個驅動因素?如果你擁有稀缺資產(黃金、比特幣、股票),你基本上是在用50年房貸做空美元;但如果你是低收入者,背上50年房貸只是意味著你要還更久的利息?

Lyn Alden:某種程度上是的。現代系統確實獎勵那些能獲得長期債務並用它購買稀缺資產的人。

但我認為50年期抵押貸款這個概念雖然佔據了頭條,其實際影響力比人們想像的要小。如果你計算一下它能降低多少月供,雖然不是微不足道,但並不是遊戲規則的改變者。

這更像是一種人為的延展,一種權宜之計。就像在說:「我們在30年期房貸上已經沒招了,利率降不下去了,那我們試試這個創可貼吧。」

即使這真的生效,頂多也就再延續半個周期。它不像「結構性利率下降」那麼重要。它只能稍微幫助那些能貸到款並在好地段買房的人。我不認為它會有宏觀規模的重大意義。

美聯儲利率、獨立性與川普因素

Danny Knowles:我想談談美聯儲。原本大家都預測年底前會降息,但我知道現在大家對12月的那次降息產生了疑問。你認為利率會怎麼走?

Lyn Alden:首先,我認為這可能是近期比特幣遭到拋售的一個次要催化劑:市場不得不重新調整預期,適應今年剩餘時間內美聯儲可能稍微沒那麼鴿派的情況。一次降息雖然不是什麼大事,但當市場預期是A,結果得到B(即使B沒那麼大差別),資產價格還是得重新定價。再加上回購市場的問題,波動性較大的資產出現摩擦並不奇怪。

至於美聯儲具體怎麼做,我通常沒有特別的內幕,市場預測什麼通常就會發生什麼。這是一個遞歸過程:美聯儲官員會看市場預期,如果市場偏離太遠,他們就會出來講話引導預期。所以我與其去猜單次會議,不如關注長期。

我確實認為到2026年我們會看到幾次降息。至於12月會不會降,對我來說就像拋硬幣。這更多關於明年會發生什麼。

我認為我們將看到溫和的低利率,同時我們也會回到資產負債表擴張。但我認為這兩者大致是獨立的變量,不需要兩者同時發生。

Danny Knowles:明年確實是最有趣的,鮑威爾(Jerome Powell)任期將滿。如果我們不知道誰會接任,或者如果是一個像川普傀儡(Trump stooge)那樣的人接手,會對財政主導和美聯儲獨立性意味著什麼?

Lyn Alden:如果發生那種情況,美聯儲的獨立性顯然會降低。但其實財政主導本身就已經在削弱美聯儲的獨立性了。

例如,美聯儲將根據名義GDP擴表,而財政赤字是名義GDP的重要輸入,這等於美聯儲在間接說:「我們的擴錶速度部分取決於財政赤字有多大。」這本身就是獨立性的降低。

如果行政當局能隨意命令降息來配合選舉,那將是非常糟糕的。雖然沒有絕對的美聯儲獨立性,但至少在近期利率決策和選舉周期之間需要有一些隔離。

哪怕換了幾個理事,他們通常也得保持某種程度的獨立性,以免看起來像個徹頭徹尾的騙局。因為如果他們看起來太政治化、太鴿派,債券市場可能會崩潰(拋售長債),導致抵押貸款利率飆升——即使短期利率很低。這可不是任何行政當局想要的。

所以我不認為會有180度的大轉彎。但由於我們處於財政主導時期,即使通脹高於目標,他們也會擴表以維持國債市場流動性。他們可以調整補充槓桿率(SLR)等工具,這就像銀行的影子QE。

所有的工具都有一個共同點:允許現有體系繼續運轉,而不引發急性的流動性約束。這只是讓「赤字列車」繼續以滯脹的節奏運行。

AI 泡沫與就業未來

Danny Knowles:關於 AI,現在有很多關於 AI 泡沫的討論。你也提到了 Nvidia 和其他公司之間的循環交易。你覺得我們處於 AI 泡沫中嗎?

Lyn Alden:我覺得我們可能處於一種狂熱的局部泡沫階段,但我認為底層趨勢是真實的。這就像有人問「2017年的比特幣是不是泡沫?」答案是既是又不是。它是建立在結構性事物之上的局部泡沫。

我也這樣看現在的 AI。雖然有些事情過頭了,很擁擠,有些交易變得有點「亂倫」(內部循環),但這依然是真正的增長。十年後回頭看,數據中心肯定會比現在多得多。只是短期可能跑得太快,需要冷靜一下。

Danny Knowles:如果是「黑天鵝」事件,比如 AI真的取代了大量工作,經濟如何應對?

Lyn Alden:一方面,這就像以前的生產力周期(比如拖拉機取代農民),釋放了勞動力去做其他事。

讓人害怕的是,如果機器好到很多人完全找不到比機器做得更好的工作。如果這發生在很大比例的人口身上,那就是未知的領域。這也是人們談論全民基本收入(UBI)的原因。

但我認為有一線希望:數據中心 AI(處理白領工作)和移動 AI/機器人(處理藍領工作)有巨大區別。

人腦只需20瓦功率就能運行,而在數據中心做同樣的事需要兆瓦級電力。雖然計算機在計算上很強,但在處理現實世界的邊緣情況、自我修復等方面,機器人還差得很遠。

我覺得去你家修空調的機器人還非常遙遠。現在的明星是數據中心 AI,它正在取代白領工作。這反倒可能導致藍領工作的繁榮。

在受控環境(工廠)自動化很容易,但在現實世界很難。而且機器人維護成本高,零件可能短缺。如果大量人失業,他們可能買不起機器人服務,反而會回到人與人之間的互助經濟。

我擔心的不是一代人之後99%的工作被取代,而是近期內10%的工作被取代,而那10%的人非常憤怒。這就是社會契約惡化和極端主義滋生的問題。

黃金為何暴漲,比特幣卻持平?

Danny Knowles:如果一年前問我,我也不會想到黃金會在比特幣持平的時候有這麼瘋狂的牛市。為什麼?

Lyn Alden:我也很驚訝它今年到了4000美元每盎司。

有幾個轉變:

-

主權國家重新積累:自2009年起,央行從賣黃金轉向買黃金。2022年凍結俄羅斯資產後,這一趨勢加速了(擔心資產沒收)。

-

對財政主導的認識:大資金意識到「火車停不下來」,想要持有黃金這種有歷史記錄的資產。

-

避險需求:雖然美股創新高,但這其實不是一個「風險偏好上升」(Risk-on)的環境,經濟在停滯。市場把黃金(和 AI)視為低風險資產。比特幣之前也被歸為此類,但最近降溫了。

Danny Knowles:西方散戶排隊買黃金的現象讓你驚訝嗎?

Lyn Alden:不驚訝,但這是後期的事。

這波漲勢首先是機構和主權國家(中國、印度等)推動的,當時西方散戶沒興趣。直到今年下半年,西方散戶才開始 FOMO(害怕錯過)。如果不先漲起來,散戶是不會來的。

我也認為黃金現在可能處於局部泡沫(過熱),就像 AI 一樣,但這不意味著結構性高估。它只是從被低估回歸到了合理水平。

比特幣未來12個月展望與總結

Danny Knowles:最後,不要求具體價格預測,但你對未來12個月比特幣的方向怎麼看?

Lyn Alden:我的猜測是向上。

我不預測下一個季度。對於2025年,我曾說如果不到15萬會令人失望,現在看來確實有點令人失望。

但我確實預計,在2026年我們將回到六位數。無論是2026還是2027,我認為極大概率會看到新的歷史高點。

我有這樣的投資組合結構:如果比特幣今年讓我失望,黃金那邊會讓我高興。這就是多元化的意義。我不只是想押注那匹最快的馬,我想擁有幾匹馬。

很多人買比特幣是出於錯誤的原因(賭政府收購),現在那些籌碼正在被清洗。

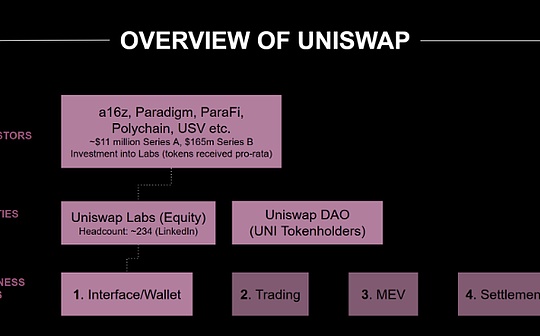

另外,我認為更廣泛的加密貨幣領域(Crypto space)基本上已經沒有敘事了(out of narratives)。除了比特幣、穩定幣和少數技術設施,大部分是「死重」(dead weight)。ICO、NFT、DeFi、Meme幣……這些敘事都已經用完了。

比特幣必須與這些死重脫鉤,才能繼續創出新高。

Danny Knowles:我完全同意,山寨幣時代可能結束了。

對於那些現在很慌的投資者,最好的建議就是:如果你不確定,就什麼都別做(Just do nothing)。只要等著,我知道9萬不會是永遠的頂。