一、現狀:Web2 技術人的焦慮與危機

我發覺,加我好友並諮詢我 如何轉型到 Web3 的人越來越多了。

有剛畢業的新人,也有工作三五年的工程師,還有像我一樣,已經幹了十幾年、開始對職業前景感到不安的中年技術人。

他們的問題幾乎都一樣:

「Web3 到底還有機會嗎?」

「我現在學還來得及嗎?」

「最現實的是——新人要怎麼才能在 Web3 找到工作?」

這種焦慮並不偶然。過去十年,Web2 構建了技術人的「確定性世界」——穩定的崗位、可預測的晉升路徑和平臺紅利。但進入 2024 之後,這種確定性正在迅速崩塌。網際網路行業的結構性轉折點已經到來,而 AI 的浪潮正在讓這一轉折更具不可逆性。

1. 技術紅利的終結

全球網際網路產業的增長正在放緩。2025 年上半年,全球科技公司累計宣布裁員近 94,000 人 ,創下近三年新高(Observer,2025.07)。這不再是周期性調整,而是產業邏輯的根本變化。

微軟的動作尤為典型:

2025 年 7 月,微軟宣布裁員約 9,000 人 ,佔全球員工總數的約 4% ;而在 5 月,它剛剛完成另一輪超過 6,000 人 的裁員。與此同時,公司內部明確要求員工「必須使用 AI 工具」,並將其納入績效考核體系。

這意味著,即便是全球最穩定、最具資源優勢的科技巨頭,也在主動「用 AI 優化人力結構」。在 Web2 模式下形成的「技術崗位安全感」,正在系統性地被侵蝕。

2. AI 的替代效應

AI 的崛起不僅僅是效率工具的更新,而是對「技術工作本身」的定義進行重寫。Stack Overflow 的 2025 年全球開發者調查顯示,已有 52% 的程式設計師每天使用 AI 工具 (如 Copilot、ChatGPT、Claude 等),其中 18% 的人表示 AI 已顯著改變了他們的工作職責 。

換句話說,AI 已成為開發流程的一部分,而不是可選項。

原本需要 10 人協作完成的產品,如今 3 人加上 AI 即可交付。

崗位的競爭重心,正在從「誰更會寫代碼」轉向「誰能更高效地與 AI 協作」。這對傳統 Web2 技術人而言,是一次無聲的「中層塌陷」: AI-native 工程師 正在崛起,而單純執行型崗位逐漸被邊緣化。

3. 平臺依賴的雙刃劍

Web2 的繁榮建立在「平臺生態」之上。技術人依附於 App Store、Google、微信、抖音等系統,但這種依附也意味著 個人產出缺乏自主性與資產性 。SensorTower 的數據顯示,2024 年底 Apple App Store 政策調整導致全球約 12% 的獨立開發者收入驟減 ,許多中小團隊的主要收入渠道被瞬間切斷。

這種風險在 Web2 體系下普遍存在:

-

平臺規則變化可直接影響個人生計;

-

創作者的數據與作品歸屬於平臺;

-

帳戶或服務被封禁即可能「歸零」。

在這種結構中,個人再努力,也很難沉澱出可遷移、可積累的資產。

4. 技能與收入結構的重構

LinkedIn《Future of Skills 2025》報告指出, AI、區塊鏈、數據分析 成為增長最快的技能方向,而傳統 Web 前端技能的增長率已降至 0.3% 。與此同時,根據 Levels.fyi 2024 年底數據,FAANG 工程師的平均薪酬同比下降約 8% ,而 AI / LLM 相關崗位則逆勢上漲 20%+ 。

這意味著,技術紅利正在從「平臺開發」轉向「智能系統 + 去中心化技術」的新領域。技能遷移不再是「錦上添花」,而是「生存前提」。

5. 安全感的根源動搖

這些數據拼合出的事實是:

-

Web2 的組織穩定性不再;

-

崗位技能邊界被 AI 模糊;

-

收入和成長路徑脫離平臺邏輯。

越來越多的工程師、設計師、產品人開始產生同樣的疑問:

「我的技能,還能構成長期價值嗎?」

「如果不依附平臺,我的產出還能存在嗎?」

安全感的來源,正在從「公司與平臺」轉向「個體的自我演化能力」。

這就是「Web2 不再安全感」的核心邏輯:

確定性已經從外部組織遷移到個體結構。

下一代技術人,必須在 AI 與 Web3 的交匯處,重新構建屬於自己的確定性。

二、拐點:AI 與 Web3 的時代融合

如果說上一輪網際網路浪潮(Web2)讓人們「連接在一起」,那麼這一輪浪潮(AI + Web3)則正在重構 連接的主體 ——從「平臺中心」轉向「智能體與個體」。

1. 技術周期的疊加點

AI 與 Web3 的出現並不是孤立事件,而是兩條指數級曲線的交匯。

-

AI 曲線: 以 LLM(大語言模型)為代表的生成式智能正在實現「 認知自動化 」。

-

Web3 曲線: 以區塊鏈為代表的去中心化基礎設施,正在實現「 價值自動化 」。

當這兩條曲線相交,就形成了一個新的時代接口:

智能個體可以在鏈上擁有身份、資產與行動力。

麥肯錫在《The Economic Potential of Generative AI》(2025)中估計,AI 預計每年可為全球經濟貢獻 4 萬億至 7 萬億美元 ;而根據 Electric Capital 的 2025 年開發者報告,Web3 仍有超過 23,000 名月活開發者 在持續構建。這說明兩個生態雖然節奏不同,但都在進入 實用化與融合期 。

2. AI:從工具到主體

2023–2025 是 AI 「人格化」的關鍵階段。從最初的 ChatGPT、Claude 到如今聚焦編碼/Agent 模式的 Cursor、Claude Code、Codex ,我們見證了 AI 從「輔助工具」向「自主執行智能體(Agent)」的演進。

AI 不再只是幫你寫代碼的助手,而是能 自主決策與執行任務的協作者 :

-

它能自動撰寫並部署合約;

-

能與鏈上協議交互,執行交易與管理資產;

-

甚至能根據收益模型自我學習與優化。

這種演進催生了一個新概念—— AI-native Builder :

個體通過 AI 擴展產能,通過鏈上協議固化成果。

這意味著,未來的「開發者」不再是單個工程師,而是「人 + 智能體」的混合體。

3. Web3:從投機敘事到結構性基礎設施

與 AI 同期,Web3 正在經歷從投機敘事向基礎設施轉型的過程。過去人們更多討論「幣價」,而如今的關注點正在轉向「協議層能力」——那些能長期支撐數字經濟的底層設施。

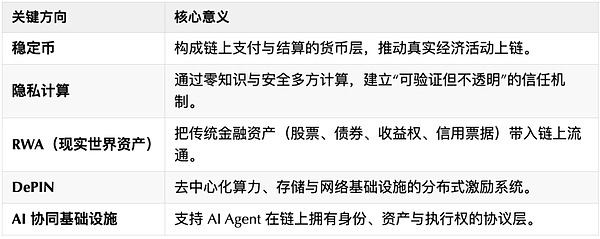

如今,行業的真正焦點正集中在幾個方向:

這些趨勢共同說明:

Web3 不再只是金融創新的舞臺,而正演化為下一代網際網路的 可信執行層(Trust Layer) —— 一個讓 AI、個體與現實經濟能夠在信任機制下自由協作的底座。

4. 當 AI 與 Web3 融合,會發生什麼?

我們正在看到一種全新的系統形態: AI 生成 + Web3 結算 + 個體所有權 。這種結構帶來三個層面的躍遷:

簡單來說,AI 讓「生產」變得更高效,Web3 讓「成果」更可持續。兩者共同推動了一個趨勢—— 個體經濟體的出現 。

AI 可以讓一個人擁有百倍的產能;Web3 則讓這份產能可以被確權、變現、復用。這正是「一人實驗室」乃至「一人公司」模式興起的底層邏輯。

5. 結構性機會:從平臺紅利到協議紅利

歷史上,每一次技術周期的交替,都伴隨著 生產關係的重寫 。從 PC 到網際網路、從移動到平臺經濟,紅利的中心不斷移動。而這一次,紅利正在從「平臺紅利」轉向「協議紅利」:

-

平臺紅利 :依附巨頭,靠流量變現;

-

協議紅利 :構建開放系統,參與價值分配。

在這個過程中,懂得利用 AI 構建產品、用 Web3 確權成果的個體,將成為下一代「微型生產節點」。無論是開發者、設計師,還是獨立創作者,都有機會在其中找到新的確定性。

6. 新時代的命題

當我們說「AI + Web3 是拐點」,它並非抽象的口號,而是現實的結構性趨勢:

-

生產工具發生了根本變化(AI);

-

價值體系發生了根本變化(Web3);

-

而技術人的角色,正從「被動執行」轉向「主動創造」。

這不是一次技能升級,而是一場範式遷移。

這就是「AI + Web3 融合」所代表的拐點:

AI 重新定義生產力,Web3 重新定義所有權。

當生產力與所有權在個體層面重疊時,一個新的技術人時代就此開啟。

三、出路:從技術崗位到個體節點

當技術紅利消退、平臺確定性崩塌,新的問題自然出現:

「那我該怎麼轉型?」

在 AI 與 Web3 的融合時代,技術人的出路,不再是「換一個崗位」,而是 重構自己的生產結構 ——從被動參與平臺,轉向主動成為一個「個體節點」。

1. 從崗位思維到系統思維

Web2 時代,技術人的價值主要依附於「崗位」:寫代碼、做架構、跑項目。但 AI 的到來讓任務被自動化,Web3 的出現讓價值分配更開放。

新的競爭邏輯是:

不是你能完成多少任務,而是你能構建多少系統。

系統可以是:

-

一套自動化開發流水線(AI + DevOps)

-

一款智能合約協議(Web3 應用層)

-

一個知識與工具產品(Notion 模板、Agent、API 服務)

這些系統不依賴平臺,而是 由個體驅動、AI 輔助、協議託底 的自我循環體。

這正是我在「 Soluno Lab 」構建 BlockETF 和 BlockLever 時的出發點:讓每一個項目都成為一個可獨立運行、可積累資產、可被復用的系統單元。

技術人要從「做任務」轉為「造機器」,讓系統替自己工作。

2. 第一階段:AI 生產力升級

在任何轉型路線中,第一步永遠是 掌握 AI 工具棧 。它決定你是否具備「百倍產能」的基礎。

-

文本與認知層 :ChatGPT、Claude、Perplexity——用於思考、分析、決策與寫作;

-

編碼與研發層 :Cursor、Claude Code、Codex——用於代碼生成、調試、文檔與測試;

-

創意與表達層 :Midjourney、Runway、Figma AI、ElevenLabs——用於視覺與多模態創作。

我自己的工作幾乎是這套體系的縮影。在構建 BlockETF 和 BlockLever 時,我每天都在用 Claude Code 幫我分析和生成複雜的合約邏輯。平時的寫作,也是用 ChatGPT 幫我進行文案潤色。AI 並沒有取代我,而是讓我把更多精力放在架構與創造上。

掌握這些工具不是為了炫技,而是要 將 AI 嵌入你的個人工作流 :寫需求 → 生成代碼 → 自動測試 → 輸出文檔 → 發布內容。做到這一點,你就不再是一個「執行者」,而是一個「AI 編排者」。

3. 第二階段:Web3 技術與資產化思維

當你能用 AI 高效產出後,第二步是:讓產出 有確權、有收益、有延續性 。這就是 Web3 思維要解決的問題。

-

學習層面 :掌握智能合約(Solidity)、EVM 邏輯、錢包交互、鏈上部署;

-

產品層面 :理解代幣模型、協議機制、預言機與治理系統;

-

思維層面 :意識到「你的代碼、模型、內容」都可以成為一種 資產單元(Asset Unit) 。

技術人不再只是開發者,而是資產發行者、協議設計者、節點運營者。AI 讓你高效創造,Web3 讓你擁有與變現。這兩者結合,形成了 「個人可持續系統」 的雛形。

4. 第三階段:個體產品化與品牌化

當你能產出、能確權、能循環,就進入第三階段: 個體產品化 。這意味著,你不再依附崗位,而是構建自己的「微型生態系統」。

典型路徑包括:

-

個人品牌型產品 :技術博客、課程、諮詢、SaaS 工具;

-

鏈上產品型項目 :微型協議、NFT 系列、AI Agent-as-a-Service;

-

社群經濟型實驗 :一人公司 DAO、代幣化會員、收入分享模型。

這時的競爭力不在於你掌握了多少技術,而在於:

你是否能把自己的知識、算法、經驗,沉澱為一個「可復用的結構」。

個人即節點,節點即品牌。當你有了自己的協議、代碼庫、產品矩陣與用戶網絡,你就不再需要「公司」來定義你的價值。

5. 向內確立新的「確定性」

在 Web2 時代,確定性來自組織;在 AI + Web3 時代,確定性來自 結構自洽的個體系統 。

AI 讓你擁有「生產力的槓桿」,Web3 讓你擁有「價值分配的槓桿」。當兩者結合,你擁有了在任何環境中生存、創造與積累的能力。

這就是從「崗位」走向「節點」的真正意義:

你不再是系統中的一部分,而是系統的創造者。

小結

AI + Web3 的浪潮,並不會淘汰所有人,但會淘汰 缺乏系統性自我升級能力的人 。對於願意學習、實踐與構建的技術人而言,這一時代反而是最好的時代。

「你不需要加入一家大公司才能改變世界。你可以用 AI + Web3,成為一家小公司本身。」

四、路徑:從 0 到 1 的轉型路線圖

理解趨勢是一回事,完成轉型是另一回事。從 Web2 技術崗位邁入 AI + Web3 時代,並不意味著徹底重來,而是要通過 漸進式迭代 完成技能與思維的重構。

一個現實可行的路徑,是按照三個階段推進: 工具化 → 協議化 → 產品化。

1. 階段一:工具化——AI 驅動的生產力重構

目標:讓 AI 成為你工作流的一部分。

關鍵動作:

-

把 ChatGPT / Claude / Perplexity 用作「認知助手」,讓它參與到思考、結構設計與寫作環節;

-

把 Cursor / Claude Code / Codex 整合進開發環境,重構你的開發流程(需求 → 代碼 → 測試 → 文檔);

-

我幾乎每天都在讓 AI 參與我的工作流,從自動生成測試腳本、更新文檔,到輔助代碼重構與部署。對我來說,AI 已經不只是工具,而是研發系統的一部分。

衡量標準:

當你能用 AI 工具完成原本需要人工協作的 80% 工作時,你就具備了「AI-native 個體」的雛形。

2. 階段二:協議化——學習 Web3 結構與價值邏輯

目標:理解並能構建可確權、可結算、可組合的系統。

關鍵動作:

-

學習 Solidity / Rust / Move 等智能合約語言;

-

了解鏈上組件:錢包(EVM / EIP 標準)、流動性協議(Uniswap / PancakeSwap)、預言機(Chainlink / Pyth)、索引服務(The Graph / SubQuery);

-

以最小可行產品(MVP)形式上鏈實驗,例如像我在 Soluno Lab 構建的 BlockETF (鏈上指數協議)或 BlockLever (槓桿借貸協議)那樣,從核心功能出發,先驗證合約邏輯與經濟模型;

-

學習如何通過 Subgraph、API 與前端交互,實現完整 DApp 流程。

衡量標準:

當你能獨立完成一個上鏈項目並理解其經濟激勵結構時,你就具備了「Web3-native Builder」的基礎能力。

3. 階段三:產品化——構建屬於你的「個體系統」

目標:將個人能力沉澱為可復用、可交易、可持續的產品。

關鍵動作:

-

把你的 AI + Web3 實驗整合成可復用模塊,如開源庫、智能合約模板、教育內容、自動化工具;

-

使用 GitHub / Mirror / X(Twitter)及本地化渠道進行傳播與驗證;

-

構建「個人資產結構」:項目文檔、代碼倉庫、協議部署記錄、內容體系;

-

嘗試打造收入閉環:課程、諮詢、工具訂閱、鏈上收益分享。

衡量標準:

當你的系統能在你不在線的情況下持續創造價值,你就完成了從「崗位」到「節點」的轉型。

4. 關鍵心態:漸進式演化,而非一次跳躍

轉型不是一次性事件,而是一個持續的演化過程。真正的風險不是「學不會」,而是「停留在舊範式」。

你不必一次性掌握所有新技術,但必須讓自己處於持續迭代的軌道上。

將每一次學習、實驗與輸出都視為構建「個體系統」的一部分,隨著工具演進,你的結構也會自動升級。

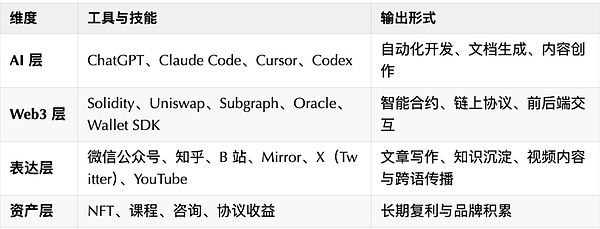

5. 從技能樹到生態圖

傳統技能樹是垂直的:從初級 → 中級 → 高級;而 AI + Web3 的技能圖譜是網狀的:認知、工具、協議、內容、社區相互聯結。

這意味著你的學習路徑也應多維並行:

小結

從 Web2 到 AI + Web3 的轉型,不是逃離舊世界,而是重構自己在新世界的結構。AI 讓你擁有「效率槓桿」,Web3 讓你擁有「所有權槓桿」,而產品化讓你擁有「複利槓桿」。

真正的出路,不是找到一份新工作,而是構建一個能自我進化的個人系統。

五、結語:從「不安全感」到「新確定性」

回望過去幾年,我們見證了整個技術世界的巨變。AI 帶來了效率的躍遷,Web3 重塑了價值的分配方式,而 Web2 的秩序——崗位、平臺、公司——正在失去它的確定性。

這種不安全感,幾乎是每一位技術人都會感受到的。你可能在問:

「我還跟得上時代嗎?」

「我做的事情,還會被需要嗎?」

但事實是,真正的確定性從未存在於外部世界,它一直藏在你 是否擁有獨立創造與自我進化的能力 之中。

1. 確定性,來自結構而非職位

在 AI + Web3 的時代,一個人的結構,正在決定他的確定性。AI 讓你可以一人完成過去需要一個團隊才能完成的工作;Web3 讓你可以確權、分潤、沉澱長期資產。當這兩種能力匯聚到一個人身上,你不再依附於平臺,而是成為一個 具備完整經濟循環的個體節點 。

這不是理想主義,而是現實趨勢。越來越多的人正在用 AI 與鏈上工具構建自己的微型系統:有的做產品,有的做內容,有的做協議。他們的共通點是:

不再向外尋找確定性,而是用系統讓自己確定。

2. 技術人最大的機會,是重新定義自己

從 Web2 到 AI + Web3,這場轉型的核心不是「換賽道」,而是「重構自我」:

-

從崗位角色,轉向系統構建者;

-

從執行任務,轉向創造機制;

-

從依附組織,轉向獨立節點。

這種轉變,正是我在 「 Soluno Lab 」 一直實踐的路徑。 BlockETF 和 BlockLever 不是產品的終點,而是系統化個體的一次次迭代。它們讓我看到: 一個人也能構建複雜系統、推動項目上線、形成複利生態。 這就是屬於我們的「新確定性」。

3. 未來屬於有結構的人

未來不再屬於最勤奮的人,而屬於 能構建系統的人 。AI 會持續放大你的槓桿,Web3 會持續固化你的成果,而你的任務,是不斷升級這套「個人系統」:讓它更自動、更開放、更可持續。

當別人還在擔心「崗位是否安全」時,你已經在用自己的系統創造安全感。

安全感不再來自僱主、市場或平臺,而來自你能否自我進化。

AI + Web3 不是洪流,而是工具。真正的確定性,來自你是否敢於用它們,去構建屬於你自己的世界。

後記

寫下這些內容,並不是在描繪一個未來願景,而是在記錄一段正在發生的現實。AI 已經進入我們的日常,Web3 的基礎設施也正在逐漸完善。

當時代的邊界被重新劃定時,技術人最好的應對方式,不是恐懼,而是創造。

我們從不安全感出發,最終在確定性的結構中找到自己。