作者:任屹穎、王劍、朱藝凡、張緒政,來源:《國際金融》

摘要

當前,全球跨境支付體系高度依賴「SWIFT+CHIPS」架構,存在效率低、監管弱與政治「武器化」等問題。在此背景下,由多邊央行聯合推進的 mBridge 項目與私人主導的穩定幣方案成為並行演進的兩大創新路徑。前者依託央行信用和分布式帳本技術,構建跨境 CBDC 點對點實時結算網絡;後者則通過公鏈實現高頻、小額支付場景的成本壓縮與準即時清算。本文系統梳理了二者的技術架構、治理模式與應用場景,揭示其在主權合規性與市場效率間的互補關係。研究發現,未來跨境支付體系或呈現「雙軌並行」格局:mBridge 強化官方結算基礎設施,穩定幣填補普惠金融空白。二者的協同發展將推動全球支付體系向更高效、去中心化方向演進。

關鍵詞 :跨境支付;mBridge ;CBDC ;穩定幣;SWIFT 系統

當前全球跨境支付體系的核心支撐是「SWIFT+CHIPS」(環球銀行金融電信協會 + 紐約清算所銀行同業支付系統)構成的雙層架構。SWIFT 作為全球銀行間報文通信系統,主要承擔信息傳遞功能,資金清算則通過 CHIPS 完成。由於美國本土銀行可以直接在紐約聯邦儲備銀行開設帳戶進行結算,而非美國銀行則必須通過其在美國的代理行間接接入CHIPS 系統,因此這一模式形成了多層級、多環節的代理行模式,導致跨境支付成本高昂、時效滯後,監管效率也受限。

近年來,美國多次藉助 SWIFT 與 CHIPS 對其他國家實施制裁,使跨境支付體系的政治風險日益凸顯,全球範圍內對替代機制的探索也愈發緊迫。在此背景下,以中央銀行數字貨幣(CBDC)為核心的「多邊貨幣橋」(mBridge)和由私人部門主導發行的「區塊鏈穩定幣」成為並行演進的兩條路徑。前者是由國際清算銀行(BIS)協調各家央行構建的 CBDC 跨境清算網絡,通過構建一個基於分布式帳本技術的通用平臺,支持多家中央銀行直接發行和兌換各自的 CBDC 進行跨境支付結算(宋爽,2024);後者則是私營部門發行的鏈上穩定幣,通常以法幣、國債等資產足額抵押,依託公有區塊鏈構建去中心化的跨境支付網絡,通過技術手段繞過傳統金融中介(陸岷峰等,2025)。二者雖在技術架構、治理邏輯與適用場景上存在顯著差異,但都旨在解決傳統體系存在的結構性瓶頸。

本文在系統梳理傳統支付體系運行機制與瓶頸的基礎上,分別評估 mBridge 與穩定幣兩種路徑的發展原理、技術架構與應用趨勢,進一步比較其制度優勢與潛在風險,並針對我國跨境支付體系建設提出政策建議。

01 全球跨境支付體系的創新動力

目前,全球跨境支付主要依賴的「SWIFT+CHIPS」體系具有高度中心化、美元本位、層級複雜等特徵,主要存在以下三個問題:一是效率低下與成本高昂。傳統代理行模式需要經過發起行、中間行、接收行等多個節點,配合不同時區、法規和系統,導致平均一筆跨境匯款耗時 3-5 個工作日。此外,各環節可能收取費用,外匯兌換亦伴隨價差損耗,使整體交易成本過高(薛新紅等,2024),特別不利於小額支付與發展中國家用戶。二是監管信息割裂與合規風險擴大。由於 SWIFT傳遞信息流而資金流通過帳戶劃轉形成錯位鏈條,

監管機構難以在實時維度全面掌握交易狀態與資金路徑,反洗錢與反恐怖融資合規審查面臨巨大挑戰。三是系統易被地緣政治工具化。SWIFT 中立性備受質疑。歷史上,美國已多次利用其對SWIFT 和 CHIPS 系統的影響力對其他國家實施金融制裁,例如將伊朗多家銀行剔除出 SWIFT 系統對伊朗經濟造成重大打擊;2022 年俄烏衝突爆發後切斷部分俄羅斯銀行與 SWIFT 的連接。

02 mBridge :央行主導的數字貨幣橋路徑

(一)技術架構、機制原理與發展意義

mBridge 作為全球首個多邊央行數字貨幣跨境支付平臺,通過分布式帳本技術(DLT)與 CBDC的融合創新,構建了高效、低成本且安全的跨境支付新範式。其核心原理在於利用分布式帳本技術和CBDC 的特性,構建一個去中心化的跨境支付網絡。在這個網絡中,各國家和地區央行或貨幣當局以節點的形式參與,共同維護一個同步、實時更新的帳本,通過將每一筆跨境支付交易都以數位化形式記錄在區塊鏈上,確保交易的不可篡改性、透明性和可追溯性。具體而言,mBridge 平臺通過「走廊網絡」的設計,將各國家和地區央行或貨幣當局數字貨幣系統相互連接。當進行跨境支付時,商業銀行首先將本國或地區 CBDC 兌換為平臺上的存託憑證(DR),然後通過區塊鏈技術實現點對點的轉帳和結算。整個過程繞過了傳統跨境支付中的多個代理行環節,顯著縮短了交易過程、降低了交易成本和時間延遲,同時提高了交易的透明度和安全性。

mBridge 項目遵循「無損、合規、互通」三大原則,在確保各國家和地區貨幣主權不受侵犯的前提下,通過嵌入式監管模塊滿足各國家和地區的差異化要求,並實現不同 CBDC 系統之間的無縫對接。這些原則為 mBridge 的穩定運行和廣泛接受奠定了基礎,使其能夠在複雜的國際金融環境中發揮重要作用。

mBridge 對人民幣國際化具有重要意義。通過 mBridge平臺,數字人民幣可以更加便捷地進行跨境流通和結算,擴大其在國際支付中的使用範圍和市場份額,提升人民幣的國際地位和影響力。如在「一帶一路」倡議框架下,中國為孟加拉國、埃及等發展中國家提供 DLT 基礎設施,通過技術援助來換取其提高人民幣儲備比例。同時,mBridge 也為其他國家和地區的 CBDC 提供了合作與交流的平臺,促進了全球貨幣體系的多元化和均衡發展,成為國際貨幣體系改革的試驗田。

(二)項目進展與應用成效

mBridge 項目作為全球規模最大的 CBDC 跨境支付試驗項目之一,在國內外均已實現從概念到落地的突破性進展。國際上,在 2022 年,mBridge 項目完成了國際首例基於真實交易場景的試點測試,累計完成跨境支付和外匯同步交收 164 筆,結算金額折合人民幣超過 1.5 億元。沙特中央銀行於 2024 年 6 月成為 mBridge 項目的全面合作夥伴,同年 9 月啟動人民幣石油結算,標誌著能源貿易計價體系進入數字貨幣驅動的新階段。這些項目驗證了 mBridge 在提升跨境支付效率和降低成本方面的潛力,展示了其在實際應用中的可行性和優勢。

在國內,mBridge 在浙江溫州、湖州、廣東佛山、廣西等地落地應用,為企業辦理跨境人民幣收匯業務。通過 mBridge 平臺,企業跨境交易時間大幅縮短,原本需要 24 小時到帳的匯款,現在 1 小時內即可到帳,還可規避 SWIFT 電訊費及代理行手續費,極大地提高了跨境支付的效率,降低了企業的交易成本和匯兌風險,為跨境貿易和投資提供了更加便捷、高效的支付服務,成為人民幣國際化的重要場景載體。

(三)監管挑戰與解決方案

mBridge 作為一種創新的跨境支付基礎設施,其在全球範圍內的進一步應用和推廣面臨以下挑戰:一是 mBridge 的核心在於連接不同國家和地區基於不同技術架構的 CBDC 系統,確保這些異構系統之間無縫、安全、高效地交互操作存在較大難度。任何一方的技術故障或升級都可能影響整個網絡的穩定性。二是 mBridge 涉及多個國家和地區央行或貨幣當局及監管機構,難以在決策機制、準入標準、費用分攤等方面建立高效、公平且被廣泛接受的治理框架。各國家和地區央行或貨幣當局在 CBDC 設計、數據隱私、反洗錢和反恐怖融資、資本流動管理等方面存在顯著差異,將諸多方面進行調和需要耗費大量人力、物力和時間成本。三是 mBridge 提供近乎實時的跨境結算,這可能加速資本流動,對匯率和金融市場波動產生放大效應。在壓力時期,快速的資本外逃可能加劇金融不穩定,與傳統金融體系的銜接摩擦也可能產生新的系統性風險點。

實現 mBridge 的穩健發展需要系統性解決方案和國際協同治理。一方面,mBridge 將繼續加強與其他國際支付系統和標準的對接,提高其互操作性和兼容性。例如,mBridge 可與 SWIFT 系統、CIPS系統等傳統支付網絡實現互聯互通,構建「傳統 +數字貨幣」雙軌基礎設施,形成互補效應,共同推動全球跨境支付體系的優化和升級。另一方面,mBridge 將推動各國家和地區央行或貨幣當局進一步完善 CBDC 的監管框架,加強國際合作與協調,建立更加統一、透明、高效的跨境支付監管體系。這將有助於防範金融風險,維護金融穩定,為 mBridge 的健康發展提供堅實的監管保障。

03 穩定幣 :市場效率驅動下的技術替代方案

(一)定義、運行機制與競爭優勢

穩定幣是一種創新型的貨幣制度設計,它既不同於傳統的法幣,也與波動性極大的加密貨幣有本質區別,反而在貨幣屬性上兼具傳統法幣價值穩定與加密貨幣技術優勢的雙重特徵。穩定幣的核心機制可概括為:由私人部門發行,以 100% 的真實資產作為儲備,這些資產可以是單一的本國或外國法幣,也可以是多元化的金融資產組合,如國債、貴金屬甚至其他加密貨幣。技術層面依託 DLT 構建發行與流通體系,確保其交易的透明性、不可篡改性和去中心化特性。以香港地區的穩定幣監管框架為例,其制度設計具有典型性。發行人作為私人實體,必須儲備等值的高流動性真實資產以支撐穩定幣的發行,如港元存款、外匯儲備或 AAA級債券,並接受第三方審計機構定期驗證儲備充足率。

這種設計確保了每一枚穩定幣都有真實資產的儲備,穩定幣的持有者可以隨時贖回其儲備資產,從而有效防止了貨幣濫發的風險。當儲備資產為法定貨幣時,穩定幣實質上成為法幣的數位化延伸,其信用等級趨近於主權貨幣。同時,由於分布式帳本的特性,穩定幣的交易具有有限匿名性,即普通用戶交易信息受加密保護,而監管機構可通過法律授權獲取特定交易溯源數據,這既保護了市場主體的隱私,又為司法和監管機構提供了必要的監督手段。此外,分布式帳本的點對點交易特性使穩定幣天然具備跨境支付的優勢,能夠突破傳統國境限制,為國際支付體系提供低摩擦解決方案。

(二)發展歷程與風險事件

穩定幣的誕生旨在解決加密資產價格波動與貨幣職能的結構性矛盾,成為連接傳統金融與加密金融的橋梁。作為首個穩定幣,Tether 公司 2014年推出的 USDT 採用美元資產儲備機制,實現與美元 1 :1 錨定並在區塊鏈上運行。隨著加密貨幣

市場發展,截至 2025 年 6 月 30 日 USDT 市值達1577.40 億美元,約佔全球穩定幣市場的 62%,成為最重要的加密貨幣交易媒介。其應用場景也從加密交易擴展到傳統金融領域,被越來越多金融機構和企業接納為跨境支付工具。儲備資產結構也經歷了從單一美元到包含加密資產、黃金、企業債等多元化演變,既提升了抗風險能力,也反映了市場對法幣貶值的擔憂。

作為天然跨境支付工具,穩定幣憑藉去中心化特性突破了傳統支付系統的地域限制,以更低成本、更高效率實現跨境流轉,特別是為金融基礎設施薄弱地區居民提供了便捷的支付儲蓄方案。但世界銀行數據顯示,23% 的穩定幣跨境流動未被納入國際收支統計,對國家和地區貨幣主權和資本管制構成挑戰。同時,儲備資產多元化雖增強穩定性,卻帶來新的風險——2022 年 TerraUSD 因算法失效導致400 億美元市值崩盤,暴露出無足額資產支撐的穩定幣的系統脆弱性。

(三)監管挑戰與解決方案

穩定幣作為一種新興的金融工具,憑藉區塊鏈技術的進步和市場對數字貨幣需求的增長,展現出巨大的發展潛力。其去中心化和高效的特性使其有望在全球金融體系,尤其是跨境支付領域成為傳統支付體系的有力競爭者。然而,要將這一潛力轉化為現實並確保其長期健康發展,穩定幣必須克服三大核心挑戰:一是價值穩定性和資產安全性問題,包括儲備資產管理標準不統一、技術漏洞與網絡攻擊風險;二是跨境流通帶來的監管複雜性,如國際監管協調困難、潛在非法活動風險;三是對傳統金融體系的潛在衝擊,包括削弱銀行信貸能力,市場波動傳導至傳統金融領域等。

面對上述挑戰,需在創新與安全、效率與穩定之間尋求平衡。首先,監管機構應構建全面的穩定幣監管體系,包括對發行人實施嚴格的資質審核、強化儲備資產監管(如定期獨立審計與透明披露)。其次,鑑於穩定幣的跨國屬性,必須加強國際監管合作,通過國際組織協制定統一標準,建立跨境信息共享與聯合風險防範機制。最後,政策制定需兼顧創新激勵與風險防控,例如,通過監管沙盒支持技術研發,同時加強消費者保護與風險教育。通過這一綜合性路徑,穩定幣方能克服當前障礙,在全球金融體系中實現穩健發展。

04 貨幣橋與穩定幣的競合格局

mBridge 與穩定幣代表了「主權路徑」和「市場路徑」的雙軌演進,在跨境支付領域形成了鮮明的「競合格局」。

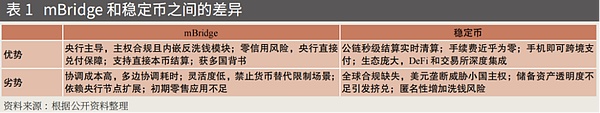

一方面,其技術與制度邏輯的差異性(見表 1)構成競爭基礎。穩定幣基於公有鏈、智能合約和開放金融生態,具有低門檻接入和高可編程性特點,更適合高頻、碎片化的零售支付場景,如跨境匯款和電商結算,但其去中心化特性可能削弱貨幣主權和監管透明度。相比之下,mBridge 依託央行數字貨幣(CBDC)框架,強調監管合規性和金融穩定性,現階段主要應用於大額、批發級的跨境清算,雖然降低了系統性風險,但靈活性較弱。這種場景分化使得兩者在多個支付層級存在潛在的替代效應,尤其在資源有限的新興市場中,二者對接入成本、主權控制和流動性效能的權衡構成「此消彼長」之勢。

另一方面,生態互補與功能分化帶來合作空間。二者的功能定位天然互補,穩定幣專注於零售端高頻需求,如個人匯款和小額支付;mBridge 則服務於批發端大額清算,如央行間準備金調撥和跨國企業結算。這種場景分層使得二者能夠在不同支付層級協同發展,而非完全替代。隨著穩定幣逐步合規化和 mBridge 應用場景的擴展,雙方在流動性支持、技術互操作性等方面的合作潛力或將進一步顯現,共同推動形成更高效的跨境支付體系。

05 對我國跨境支付體系建設的政策建 議

一是深化數字人民幣跨境應用主渠道建設。應重點推進數字人民幣在 mBridge 平臺的應用,強化其在共建「一帶一路」國家和地區尤其是 RCEP 區域的貿易結算功能。通過完善配套政策支持,推動更多國際金融機構接入 mBridge 系統,構建以數字人民幣為核心的跨境支付網絡。同時,結合雙邊本幣互換等機制,提升人民幣在國際支付體系中的使用佔比。

二是規範推進香港地區穩定幣發展。依託香港國際金融中心地位及《穩定幣條例》的監管框架,在風險可控前提下,支持持牌金融機構試點發行穩定幣,優先應用於跨境電子商務、勞務匯款等小額高頻支付場景。同時,強化與內地監管協同,確保資金流動符合外匯管理要求,並完善反洗錢、跨境數據流動等配套監管機制。

三是穩步推進跨境支付體系協同發展。以數字人民幣跨境支付系統(mBridge)為核心基礎設施,統籌發展多種支付方式,構建分層分類的跨境支付生態。支持商業銀行在央行指導下,依法合規開展數字人民幣跨境支付創新,為不同規模交易提供差異化服務方案。強化跨境支付監管協調,完善風險監測與合規管理框 架,保障支付體系安全高效運行。