DeepSeek還好用嗎?當DeepSeek從全網矚目的DDOS攻擊中恢復,我們在還魂後的DeepSeek接口請求內, 找到了比特幣。

且聽我慢慢道來。

一、DeepSeek 卡爆了

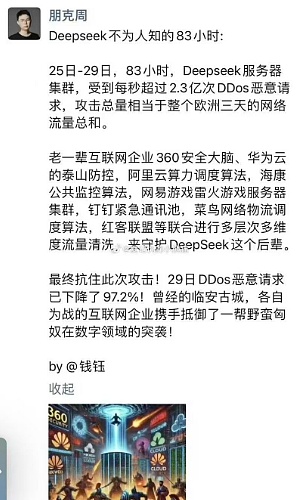

DeepSeek正在遭遇最大規模的DDOS攻擊。

據傳,攻擊峰值流量突破3.2Tbps,相當於每秒有數千萬臺設備同時”敲門”,導致其剛發布的R1大模型服務宕機將近1天。

DeepSeek挺過來了。誰的功勞?

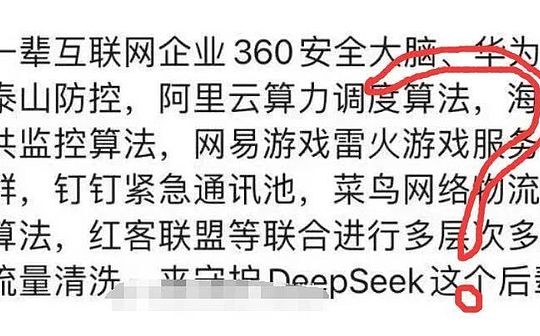

有人說,是老一輩網際網路企業 360安全大腦、華為雲的泰山防控,阿里雲算力調度算法,海康公共監控算法,網易遊戲雷火遊戲伺服器集群,釘釘緊急通訊池,菜鳥網絡物流調度算法,紅客聯盟等聯合進行多層次多維度流量清洗,來守護DeepSeek這個後輩。

拜託, 這種爽文邏輯,希望你別信。 除了周鴻禕還在孜孜不倦地碰瓷DeepSeek,其他大廠我想正一臉懵逼。

這場”數字暴動”的背後,其實是網絡安全攻防戰的縮影——攻擊者操控”殭屍軍團”發起潮水般的請求,而防禦者則需在算力與智慧的博弈中找到破局之道。

確實有點難。

但有趣的是, DeepSeek的破局鑰匙,不在爽文中,而在比特幣。

二、鐵證如山

最開始只是好奇,恢復後的DeepSeek每次請求開始轉圈很久,電腦的風扇也開始全速啟動, 從感覺上來說,這很像我們熟知的比特幣挖礦。

直到我打開F12,看到DeepSeek的請求存在create_pow_challenge,才意識到,原來DeepSeek正在用比特幣的PoW機制對抗DDOS攻擊。

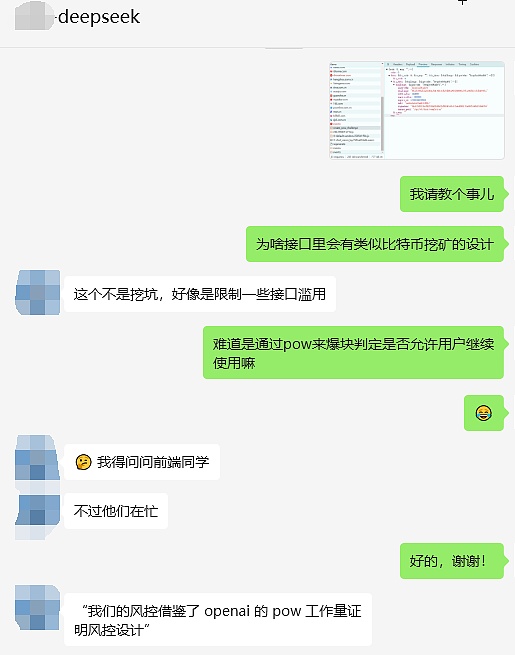

是真的嗎?讓我問問DeepSeek的同學

是真的 ,不但用了,而且OpenAI也在用。

所以,為什麼是比特幣?

三、比特幣的啟示

DDoS攻擊的本質,是通過海量無效請求淹沒目標系統,直至目標系統不堪重負,拒絕服務。

傳統防禦手段如流量清洗、IP封禁,雖能緩解症狀,卻難治本——攻擊成本低,防禦成本高,如同”用消防栓對抗洪水”。

而DeepSeek的新策略,則借鑑了比特幣的工作量證明(PoW)機制。簡單來說,用戶若想調用AI服務,需先完成一道計算題(類似比特幣挖礦),解題成功者方可獲得”通行證”。這種設計讓每個請求都需付出真實算力成本,攻擊者若想發動大規模攻擊,成本將指數級上升。

這背後的邏輯是什麼?

比特幣通過PoW確保網絡安全性:礦工消耗算力換取記帳權,攻擊者若想篡改鏈上數據,需控制全網51%以上的算力,成本遠超收益。 DeepSeek將此邏輯遷移至風控領域——攻擊者若想偽造海量請求,需付出與真實用戶相當的算力代價,而這對攻擊者而言將毫無經濟性可言。

這太偉大了。

四、硬幣的另一面

DeepSeek的嘗試揭示了一個趨勢:區塊鏈的底層哲學正在重塑網絡安全。PoW的”經濟博弈”思維,為對抗分布式攻擊提供了新範式——不再單純依賴技術壓制,而是通過機制設計讓攻擊者”主動放棄”。

正如比特幣用去中心化對抗金融壟斷,DeepSeek用算力競爭對抗流量洪流。這或許正是技術的魅力: 看似無關的領域,往往藏著解決問題的鑰匙。

最終,安全的本質不是築牆,而是讓破壞的成本高於收益。而DeepSeek與比特幣的這次”跨界合作”,或許正是這一邏輯的最佳註解。

願你既擁有DeepSeek,也擁有比特幣。