在加密世界,成敗常被 TVL、交易量等冰冷的鏈上指標定義,它們固然重要,卻難以觸達現實生活中「人」的維度。無論是交易所,消費錢包 APP,還是 DeFi,追逐數據的背後,其實還是現實生活中「人」的影子。我們該如何理解用戶?我們該如何設計收益產品?我們該如何做市場推廣? 理解加密收益市場背後的用戶邏輯至關重要 。

由此,我們編譯了 Crypto Yield 2025 Retail Consumer Report 一文,把視線從鏈上數據轉向零售消費者(散戶)的真實聲音,試圖讀懂普通用戶如何看待、信任並使用收益產品。聚焦以下四個問題:

-

消費者賺取收益的底層動機是什麼?

-

不同平臺的信任度與使用習慣有何差異?

-

阻礙大規模普及的痛點與顧慮究竟在哪?

-

面向 2025,零售用戶究竟想要怎樣的收益產品?

通過還原「人」的故事,我們希望勾勒出真正的散戶市場規模,並找出加密收益下一站的增長密碼。

核心要點

加密收益產品正在散戶投資者中迅速走紅,但採納度高度集中在中心化平臺。據估算,全球約有 2,000 萬人通過中心化交易所(CEX)賺取收益,而使用去中心化金融(DeFi)的僅約 50 萬。 懸殊差距表明:主流用戶更信任熟悉的託管式平臺,DeFi 仍只是早期極客的「自留地」。

調研顯示,散戶在收益決策上普遍保守且短視: 60% 以上持有加密資產不足一年 , 只有遠高於傳統理財的收益才能讓他們挪窩——6% 年化是「最低吸引力閾值」,個位數 APY 很難打動人 。

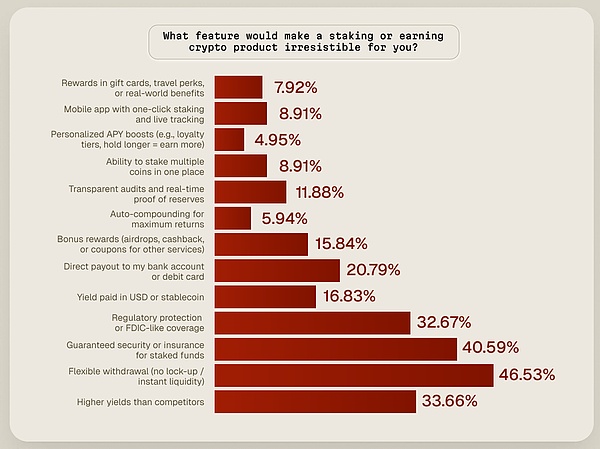

信任與流動性才是命門。近半數受訪者坦言,不敢涉足收益產品的頭號原因是「怕提不出來」,其次是安全疑慮和看不懂。 能否隨時退出、資金受保,比收益率更關鍵 。在被問及什麼功能會讓收益產品「無法抗拒」時, 靈活、無鎖倉的即時贖回 高居榜首,其次才是保險或託管等安全背書;收益率本身只排第三。

因此,要想把蛋糕做大,平臺必須把散戶最在意的「基本功」做到極致。DeFi 協議若想破圈,就得把體驗做到「一鍵絲滑」,把安全感做到「肉眼可見」。歸根結底,好用、安全、隨存隨取的產品,才會長期跑贏那些只靠高 APY 卻充滿複雜規則與鎖倉的收益遊戲。

一、散戶收益市場規模

TVL、交易量等鏈上指標能追蹤資金流向,卻無法告訴「到底有多少人」在參與——這些數字常被巨鯨、循環流動和託管機構扭曲。歸根結底,採納的衡量單位是「人」,而非「資產」。本節將估算零售用戶參與加密收益的規模。

我們不求精確人頭(鏈上無法做到),而是給出可信的數量級區間:結合問卷、平臺披露與市場基準,推算 CEX、DeFi 與各類託管產品中「主動賺取收益」的散戶數量。

用「用戶數」而非「資金量」看市場,才能還原真實可觸達空間,預判採納曲線,並為產品、合規與 GTM 決策提供依據,讓戰略紮根於消費者行為,而非抽象的資本流動。

我們同時估算了中心化交易所(CEX)與去中心化金融(DeFi)兩條軌道的「收益用戶」總量,以呈現目前真正在用質押、理財等增值產品的散戶規模。

1.1 估算 CEX 收益用戶基數

我們採用保守方法來衡量有多少中心化交易所(CEX)用戶實際參與收益、質押或「賺幣」類產品。現實中,真正的採用率可能更高, 多項數據顯示主要平臺的滲透率約為 20% 至 25%(甚至更高) 。

首先來看幣安,幣安自身對 2.7 萬名用戶的調研顯示,約 25% 的用戶「積極使用」幣安賺幣(Binance Earn),暗示其四分之一用戶參與收益產品;而獨立的 CryptoQuant 2024 年行業調查則發現,28% 的加密用戶曾使用過交易所「賺幣」產品。出于謹慎,我們把區間下調到 10–15%,並承認部分交易所的實際參與度顯著更高。

規模背景:幣安 2024 年底宣布全球註冊帳戶超 2.5 億。即便僅 10% 使用賺幣產品,用戶量亦達 2,500 萬;若按 25% 滲透率,則超過 5,000 萬。

結論:合理估算幣安約有 20–30% 活躍用戶在使用賺幣(與 25% 調研結果一致),即數千萬用戶正在獲取收益。

其次,Coinbase 財報給出用戶質押參與度硬證據。截至 2023 Q4,Coinbase 客戶主動質押的加密資產達 94 億美元(零售端),另含機構質押。2022 年,Coinbase 客戶共獲得超過 4.4 億美元質押獎勵,公司指出這相當於當年交易收入的約 20%,凸顯質押在用戶中的流行程度。

用戶參與:到 2023 年初,超 350 萬 Coinbase 客戶已加入質押獎勵計劃。

規模背景:Coinbase 2025 年月活用戶達 1.2 億。

結論:在 Coinbase,約四分之一活躍用戶曾使用質押/收益功能(數百萬用戶),說明就總註冊用戶而言為個位數百分比,但在活躍人群中佔比顯著更高 。

最後按公開註冊用戶量排序的前五大交易所:Binance、Coinbase、Crypto.com、KuCoin 與 OKX。公開數據顯示,五家交易所註冊帳戶總和超過 5 億。然而,大量用戶在多家平臺重複開戶,導致數字虛高。為得出貼近現實的「真人」基數,我們採用保守調整:假設重複帳戶佔比約 55–60%,據此測算五大所獨特用戶規模約為 2.0–2.3 億人。

綜合前述,前五大中心化交易所的真實用戶(去重後)約 2.0–2.3 億人。在此基數內, 保守估計有 2,000–3,400 萬人(佔 10–15%)正在主動使用質押、理財等增值產品。

1.2 估算 DeFi 收益用戶基數

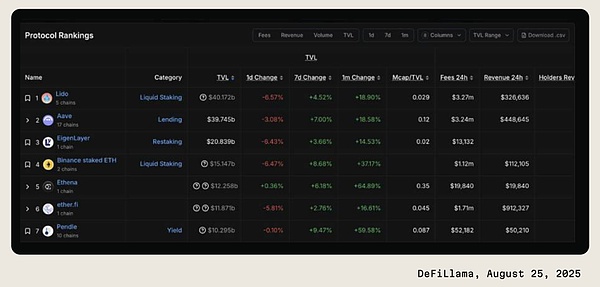

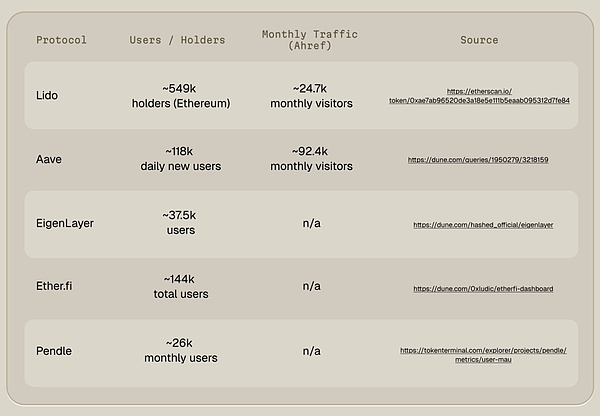

為看清當前 DeFi 活動的主戰場,我們鎖定按 TVL 排序的前五大「可收益」協議(涵蓋質押、借貸、流動性挖礦)。雖然市面上還有數百個頗具聲量的項目,但這五家已囊括絕大部分資金與參與者,足以給出數量級可靠的估算。

為避免混淆,我們剔除 Binance 質押 ETH 等交易所背書的資產,專注純鏈上 DeFi 場景。所選快照日期為 2025 年 8 月 25 日,可代表近期用戶分布,並作為推算 DeFi 收益受眾的基準。

我們在 DeFi Llama 按 TVL 排序鎖定前五大協議,並藉助公開數據源統計各自的用戶地址數。由於鏈上尚無統一標準來精確去重,我們僅依賴可獲得的公開信息做近似估算。

綜合五大協議後, 得出 DeFi 收益受眾總量約 50–70 萬獨立用戶 。 理論上可進一步交叉比對地址重疊,但對本報告而言,精確到個位數並無額外價值,數量級視角已足夠。

1.3 加密收益整體畫像

綜合交易所官方披露、平臺數據以及保守滲透率假設,我們估算:

-

中心化交易所(CEX)已有超過 2,000 萬人使用過 Earn 或質押類產品;

-

去中心化金融(DeFi)端參與質押、借貸、流動性挖礦的獨立用戶僅約 50 萬。

具體數字可能隨市場波動而變化,但數量級差異清晰:CEX 承載數千萬收益用戶,DeFi 仍停留在早期採用者的小眾階段。

二、散戶收益市場洞察

知道「多少人」只是上半場,下半場是「他們到底要什麼」。市場規模展示機會,消費者偏好決定機會能否兌現。

散戶採納更多取決於人性,而非協議設計:動機、信任、日常權衡。為何決定用收益產品?怎樣才相信錢安全?多少回報值得冒險?答案只能來自直接傾聽用戶。

本節拆解散戶面對收益時的心理:動機、信任信號、平臺偏好、障礙、風險承受度、收益預期、最能降低認知門檻的表述方式。這些動態決定增長天花板——只有產品與真實需求對齊,用戶規模才能從「潛力」變「存量」。

2.1 市場調研

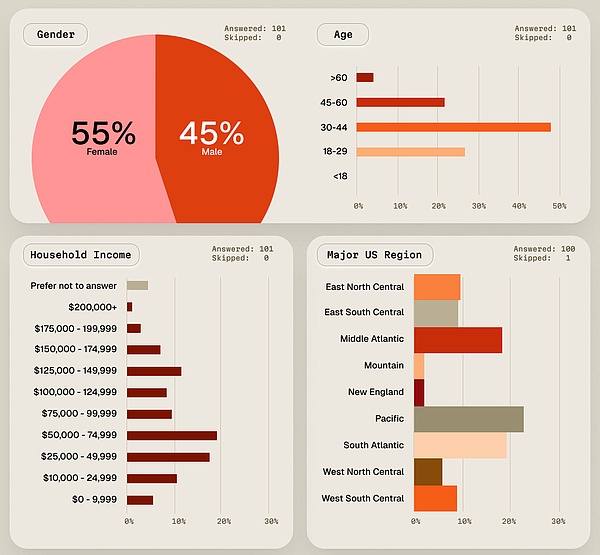

本次調研面向美國普通零售人群,年齡跨度 18–99 歲,覆蓋所有收入層級。在 150 份有效樣本中,約三分之二(67%)曾持有並使用過加密資產,三分之一(33%)從未接觸。為確保結論聚焦於「真實行為」,我們僅對「已入圈」的 101 位活躍持幣者進行深入分析,從而剔除零經驗噪音。

The Motley Fool《2025 年加密貨幣投資者趨勢調查》顯示,約 21% 的美國成年人持有加密貨幣,千禧一代、Z 世代等細分人群滲透率介於 20%–30% 之間,被視為全國市場的可靠參照。

本報告並不旨在推算「全美持幣普及率」,而是刻畫「已持幣散戶」在收益產品上的真實行為與痛點。樣本中有過加密經歷的比例顯著高於全國水平,恰可保證結論聚焦於「活躍零售生態圈內」的用戶體驗,對把握產品-市場匹配度更具指導意義。

該樣本構成了 2025 年主流日常用戶的基礎畫像,可用來觀察零售消費者在面對加密收益產品時的真實行為、偏好與痛點。樣本在年齡、收入與科技接受度上呈現典型「加密畫像」:年輕、精通數字工具、且以中高收入群體為主,其佔比均高於全美總體水平。正因該人群正是當前加密市場最活躍、最願意嘗鮮收益產品的細分,藉此觀察其動機、痛點與偏好,可直接映射零售端的真實需求與未來走向。

本次調研僅關注散戶持有度最高的五種資產,而非列出長尾代幣。這樣做的好處是:

-

洞察更清晰、統計意義更強,且直接對應零售收益行為實際發生的場所;

-

縮短問卷選項,可減輕受訪者回憶偏差,剔除極少持有代幣帶來的噪聲;

-

收益工具、流動性與基礎設施在前五大資產中最成熟,得出的結論最具可執行性。

這五種頭部資產佔據了絕大部分零售持倉與交易量,因此也是收益決策最集中的地方。

2.2 持有周期

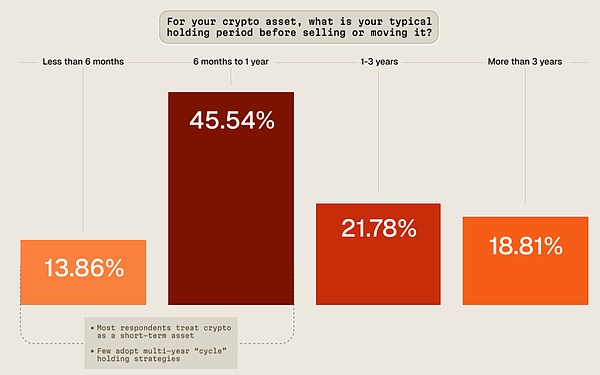

大多數受訪者對加密資產的持有周期偏短:

-

超過 60% 的人通常在一年內就會賣出或轉移資產;

-

持有三年以上者僅佔極少數,說明「長線囤幣」在這一零售樣本中並不常見。

儘管業內常強調「四年周期」並倡導長期持有,但數據顯示普通散戶並未遵循這一策略。相反, 短期思維和頻繁調倉才是主流 ,進一步印證他們把加密資產視為投機工具,而非長期配置。

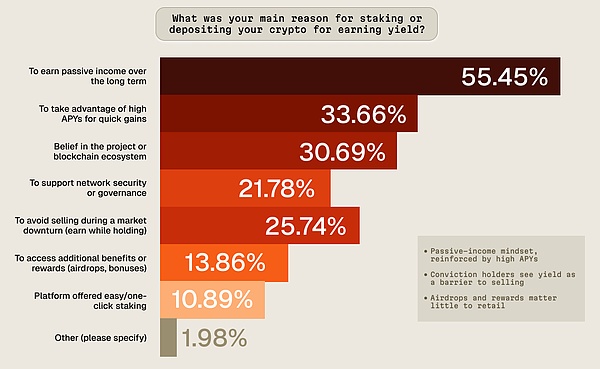

2.3 「賺幣」動因拆解

對大多數零售持幣者而言, 收益被視為一種被動收入 ,但前提是 APY 必須「夠看」。換言之,只要利息誘人,他們就覺得自己的幣在「搬磚」,即便自己沒功夫短線交易。

對那些堅定看好所持資產的人,收益還有另一層心理作用:給「不賣」找個理由。通過質押或存幣生息,他們能在熊市裡心安理地的拿住,把原本閒置的代幣變成「生產資料」,從而強化長期持倉信心。

與此同時,空投、積分、任務獎勵等 「加密原生」玩法對零售用戶幾乎提不起興趣 。主流用戶不像圈內玩家那樣熱衷追逐這些激勵,他們的動機更務實——就是要現金流和帳戶紀律,而非生態噱頭。

2.4 偏好的收益平臺

散戶賺收益時幾乎一邊倒地把資金放在中心化交易所(47.2%);排在第二位的是自帶錢包功能的”消費者級”理財 App(22.77%),而直接交互 DeFi 的比例則微乎其微(5.94%);另有約四分之一受訪者從未參與過任何生息產品(23.76%)。

這種現象的核心並不只是”誰給的利率高”,而是”用戶本來就在哪兒” :

-

信任與可追責:熟悉的大品牌、客服熱線、儲備證明、1099/稅表一鍵導出,讓新手覺得”出事有人管”。

-

使用門檻與體驗:一套帳號密碼即可登錄;法幣入金、提現、交易、生息一站完成;無需安裝鏈上錢包、抄寫助記詞,也不用操心 Gas、橋接、滑點。

-

收益可預期:頁面上直接寫明”年化 6.5%”,還提供”隨存隨取”或”自動賺幣”開關;相比 DeFi 實時浮動的 APY 和治理代幣獎勵,顯得更簡單、安全。

-

默認路徑依賴:資產本來就躺在交易所,順手點一下”Earn”即可,轉移成本幾乎為零。

-

風險感知差異:智能合約漏洞聽起來”離我很遠”,而”轉錯地址就永遠丟失”的託管責任卻極其具體——於是用戶乾脆把私鑰交給平臺。

結論:雖然 DeFi 在創新與組合性上遙遙領先,但主流零售人群仍停留在”交易即所得、所得即生息”的交易所閉環裡。上述發現也與第一部分”市場規模”估算一致——CEX 收益產品的活躍用戶比 DeFi 高出一個數量級。

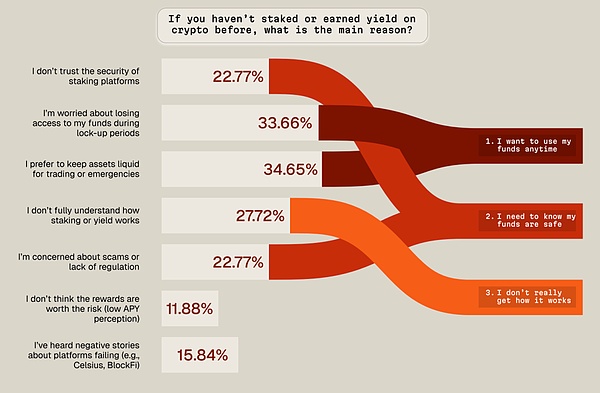

2.5 未參與收益產品的三大障礙

-

流動性擔憂:隨時可取是硬需求。任何「鎖倉」提示都會讓普通投資者聯想到極端行情下無法止損,因而直接迴避。

-

安全性質疑:平臺跑路、項目暴雷的新聞強化了「高收益=高風險」印象。對多數人來說,本金蒸發比低收益更可怕。

-

理解門檻:質押、鏈上合約、無常損失、罰沒(slashing)等概念晦澀難懂。信息一旦超出認知舒適區,默認決策就是「不碰」。

結論:阻礙收益普及的不是「不想要利息」,而是「怕拿不回來、怕平臺不靠譜、怕弄不懂」。只有把產品做得像活期存款一樣隨存隨取、像銀行一樣有品牌背書、像餘額寶一樣一眼看懂,零售資金才會真正流入。

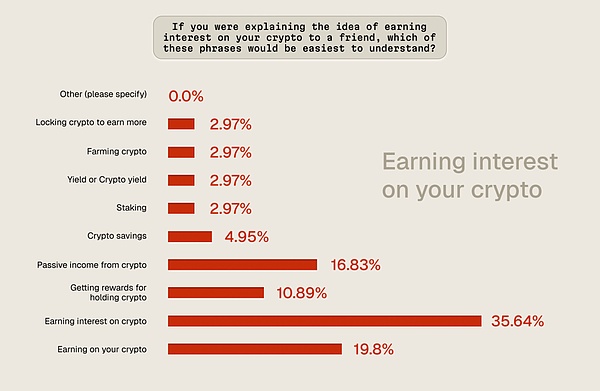

2.6 描述「加密收益」的用詞選擇

語言決定理解門檻。當受訪散戶被問及哪種表述最易懂時,壓倒性勝出的是:「用你的加密貨幣賺利息(earning interest on your crypto)。」——它直接對標銀行儲蓄,無需額外技術背景。

排名第二的表述是:「來自加密貨幣的被動收入(passive income from crypto)。」同樣借用傳統金融概念,把收益生活化。相反,「質押、Yield、Farming」等行話在主流用戶中幾乎無人問津。這些詞彙在加密原生社區司空見慣,卻只會給外行人製造距離感。

結論:要推動零售採納,必須把收益包裝成「看得懂、記得住」的日常金融語言——先讓人明白,再讓人放心,最後才會讓人投錢。

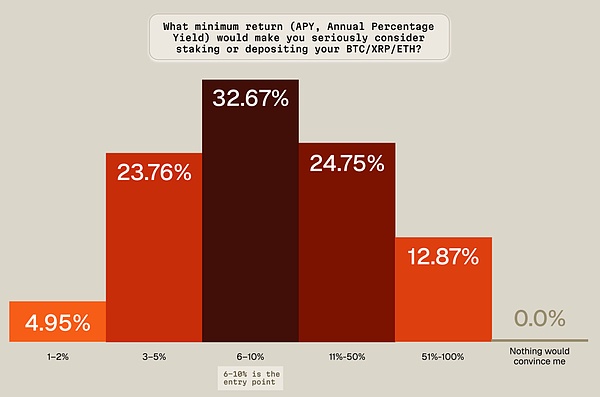

2.7 散戶願意動心的「最低年化」

1–2% 幾乎被忽略,3–5% 也提不起興趣——即便已高於銀行定存或國債。對大多數零售持幣者而言, 6% 是一道硬門檻 :只有達到或超過這一數字,收益才值得他們把資產從現貨錢包搬到「賺幣」帳戶。

邏輯很簡單: 加密本身已是高風險資產,收益被當成「風險溢價」而非穩健利息 。用戶心裡對標的不一定是安全與持續,而是「 crypto 就該給出更誘人的回報」。這也解釋了為何那些動輒十幾、二十個點的「限時高息」哪怕只維持幾天,仍能瞬間吸走眼球:它們符合大眾對「幣圈就該更賺錢」的預期。

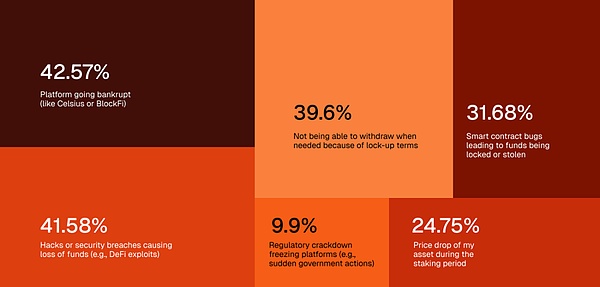

2.8 為何對「收益」心存恐懼

在零售投資者眼裡,收益產品最大的風險不是「利率低」,而是「本金沒了」或「要用時拿不回來」。具體表現為:

-

平臺突然破產、跑路;

-

被黑客入侵或合約被攻擊;

-

智能合約漏洞導致資金蒸發;

-

鎖倉條款把贖回按鍵「變灰」,市場暴跌時只能幹瞪眼。

他們並非對收益無感, 而是無法確信「錢是否安全、能否隨時退出」 。因此,要擴大受眾,平臺必須把「信任、透明、流動性」放在收益率之前競爭。

想贏得散戶芳心,先亮出這三張牌:

-

定期發布儲備證明,客戶資產與公司資金徹底隔離;

-

贖回規則一目了然——「多久到帳、是否 T+0、有沒有提前解凍費」寫清楚;

-

用大白話講風險:不迴避「極端情況下可能損失本金」,也不拿「代碼即法律」當擋箭牌。

先讓人放心,再讓人動心,收益市場才能真正出圈。

2.9 散戶採納的驅動力

在動輒 10% 振幅的加密市場裡,最能先把用戶拉進來的不是高 APY,而是 “想走就走” 。即時、無鎖倉的贖回給投資者一顆定心丸:市場一變臉或臨時要用錢,可以一鍵撤回到現貨錢包——控制權始終在自己手裡。

這也解釋了為什麼交易所目前遙遙領先:它們把” 流動性+安全 “兩個信號放在最顯眼的位置,讓收益率看起來是”錦上添花”,而不是”風險補償”。

對產品經理和市場人員的啟示:

-

先證明用戶隨時可提;

-

再證明資金受保護(儲備證明、保險、合規託管);

-

最後才亮出吸引人的利率。

積分、空投、多層獎勵等花哨玩法只能在這塊”地基”之上起裝飾作用,否則再高的年化也留不住人。

三、結論

2025 年的加密收益市場呈現「雙軌現實」:

-

一條是龐大的中心化軌道——數千萬散戶通過託管平臺穩穩收息;

-

另一條是細小的去中心化軌道——僅幾十萬極客在鏈上”自耕自作”。

散戶依舊謹慎:他們要求隨時可提、收益必須高於傳統理財,並把安全置於收益之前。多數人對個位數 APY 無動於衷,6% 以上才值得搬錢。

攔路虎始終是”信任”和”取用”:怕平臺暴雷、怕黑客、怕鎖倉、怕規則看不懂。要想放量增長,產品必須把流動性、透明度和簡潔度排在收益率前面。

語言同樣關鍵——”質押””Yield Farming”讓人敬而遠之,一句”用加密貨幣賺利息”就能秒懂。主流普及要先靠熟悉感,再談創新。

展望下一步,贏家不會是 APY 最高的,而是體驗最順手、保護最清晰、回報可信且隨時可取的選手。加密收益的零售洪流,不靠高息硬推,而靠”看得懂、提得快、睡得著”贏得信任。