作者:Eliezer Ndinga,21 Shares戰略與研究主管;來源:X,@elindinga

為何 2025 年的比特幣和加密貨幣的時刻可與 2003 年的網際網路相提並論?儘管近期波動不斷,為何我們仍應對比特幣和加密貨幣的未來保持謹慎樂觀?

本文將探討這兩次技術革命之間驚人的相似之處,並解釋為何其基本面比以往任何時候都更加強勁。隨著快速普及和機構投資者日益增長的興趣,這類資產正逐漸擺脫曇花一現的炒作。

然而,宏觀經濟和地緣政治風險依然存在。繼續閱讀,了解為何未來的發展之路既需要樂觀,也需要警惕。

對於比特幣和加密貨幣而言,我們目前大致處於網際網路2003年的階段: NFT和Meme幣熱潮已經消退,輕鬆投機的階段已經過去。相比之下,人工智慧正憑藉清晰、切實的應用案例證明自身價值,這提高了加密貨幣展現實際價值的門檻 。就像網際網路泡沫破滅後一樣, 加密貨幣此前的「增長」很大程度上依賴於空投和槓桿 ,最終導致了FTX重大欺詐案,這與2001年安然公司的倒閉如出一轍。 註:安然事件(the Enron Incident),是指2001年發生在美國的安然(Enron)公司破產案。安然公司曾經是世界上最大的能源、商品和服務公司之一,名列《財富》雜誌「美國500強」的第七名,然而,2001年12月2日,安然公司突然向紐約破產法院申請破產保護,該案成為美國歷史上企業第二大破產案。

2020-2021年是宏觀經濟極為異常的兩年,除非再次發生類似的巨大危機,否則不太可能重現 。在我看來,以該時期作為衡量未來表現的基準是一個根本性的錯誤,因為:

-

大規模貨幣擴張旨在疫情期間穩定經濟。

-

人口被限制在家中,擁有大量時間和流動性,從而推動了從股票到加密貨幣的投機熱潮。

自那時起,比特幣和加密貨幣作為資產類別已日趨成熟。 下一階段將獎勵那些真正具有實用價值的項目:基於穩健經濟基本面構建的消費者應用和網絡 。 代幣很少會徹底消失,但價值的持續創造將更多地依賴於實質而非敘事。

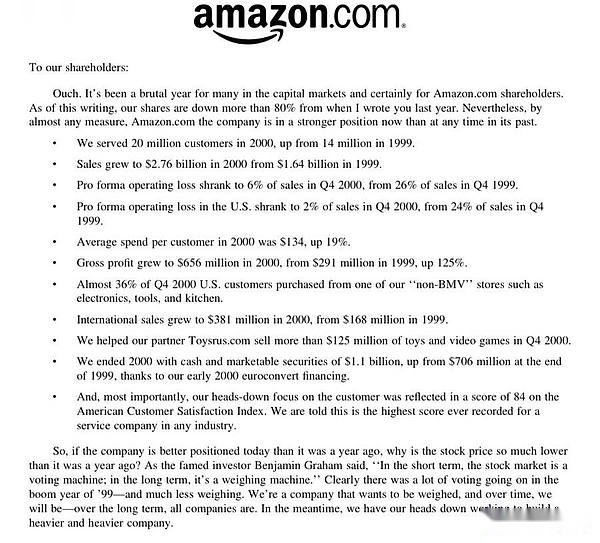

亞馬遜在2000年網際網路泡沫破滅後發布了一封致股東信,與加密貨幣行業和當今環境非常契合。班傑明·格雷厄姆對市場的洞見依然適用:「短期來看,市場是一臺投票機;長期來看,它是一臺稱重機。」

儘管短期內市場存在波動,但基本面比以往任何時候都更加強勁:

-

約佔網際網路用戶總數10%(超過7億)的比特幣和加密貨幣用戶 ,與2003年的網際網路普及率相似。 新興市場的用戶群體增長最快。

-

機構投資者的採用才剛剛開始 :包括哈佛大學捐贈基金在內的幾家主要投資者公開持有大量加密貨幣。

-

區塊鏈正在從類似網際網路時代的「撥號上網」邁向「寬帶時代」,每秒可處理 3400 筆交易,超過了Stripe和納斯達克的峰值處理速度。

-

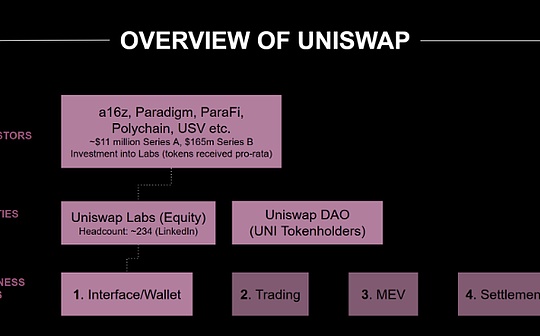

隨著Stripe和Klarna等公司採用區塊鏈技術進行支付和金融服務, 去中心化金融(DeFi)正在成為Fintech 2.0。

-

Polymarket和Helium等消費產品正悄然利用區塊鏈後端技術重塑媒體和電信行業。 Helium為擁有超過100萬日活躍用戶的草根5G網絡提供支持,而Polymarket則利用眾包智慧來精準預測世界大事。

以下是傑夫·貝佐斯那封致股東的信: