引言:貨幣市場突發性緊縮信號

2025年10月31日,萬聖節前夕,美國貨幣市場出現顯著動蕩。美聯儲的常設回購設施(Standing Repo Facility, SRF)使用量創下歷史新高,達到503.5億美元,遠超此前數周的水平。這一事件並非季節性波動所致,而是貨幣市場流動性壓力急劇升級的標誌。回購市場作為批發融資的核心渠道,其利率波動和設施使用激增,引發市場對整體金融體系穩定性的擔憂。

自9月中旬以來,貨幣市場已顯示出緊縮跡象。9月15日,三色集團(Tricolor)事件暴露了私人信貸領域的潛在風險,隨後季度末流動性窗口效應加劇了壓力。進入10月,中旬後回購需求持續攀升,10月29日美聯儲會議後,市場雖短暫平復,但10月31日再度爆發。上午回購操作中,美國國債抵押品借入44億美元,抵押支持證券(MBS)借入近160億美元;下午進一步激增,國債抵押品達250億美元,MBS追加50億美元,總額超過500億美元。這一規模已超出美聯儲此前「技術性波動」的預期,類似於2019年9月的回購危機,當時市場流動性短缺迫使美聯儲緊急幹預。

當前,美聯儲聯邦基金利率目標區間為3.75%-4.00%,經10月29日25個基點的下調。然而,擔保隔夜融資利率(SOFR)於10月30日錄得4.04%,30天平均值為4.20185%,略高於區間中值,顯示出回購市場壓力向其他短期融資渠道的溢出。這一現象並非孤立,而是量化緊縮(QT)進程中風險厭惡情緒積累的結果。美聯儲已宣布將於12月1日終止QT,提前結束資產負債表縮減。但市場質疑,這一調整是否足以化解潛在危機。

本文將回顧2019年事件,分析當前數據,探討影子銀行與私人信貸風險,並評估對宏觀經濟的潛在影響。通過這些層面,揭示貨幣市場緊縮背後的系統性挑戰。

歷史回顧:2019年回購市場危機的教訓

2019年9月17日,美國回購市場突發流動性危機,當日隔夜回購利率飆升至10%,遠超聯邦基金利率上限5.25%。當時,美聯儲資產負債表已從峰值4.5萬億美元縮減至約3.8萬億美元,QT進程導致銀行儲備下降至1.4萬億美元,流動性從「充裕」轉向「充足」框架引發市場摩擦。

危機根源在於多重因素疊加:季度末監管要求促使銀行「窗口修飾」(window dressing),減少槓桿暴露;企業稅季現金需求高峰;以及全球貿易摩擦引發的風險厭惡,導致海外美元資金回流。影子銀行體系放大壓力,非銀行金融機構(如貨幣市場基金)持有大量國債,卻因抵押品再利用鏈條中斷而無法有效融資。

美聯儲迅速響應:9月17日啟動臨時回購操作,向市場注入數千億美元流動性;10月起擴大資產購買,重啟資產負債表擴張。危機持續至年底,總幹預規模超過5000億美元。事後,美聯儲引入常設回購設施(SRF)和逆回購設施(RRP),旨在提供永久性流動性緩衝。此外,儲備框架從「充裕儲備」調整為「充足儲備」,目標儲備水平設定在1.4萬億-1.6萬億美元。

這一事件暴露了現代金融體系的脆弱性:回購市場規模超過4萬億美元,佔短期融資的70%以上,卻高度依賴少數大型銀行(如摩根大通、高盛)。2019年危機雖未引發衰退,但加速了美聯儲轉向寬鬆政策,推動了2020年疫情刺激的鋪墊。當前2025年情境與之高度相似:QT導致儲備下降、影子銀行風險浮現,以及全球經濟不確定性。

當前貨幣市場數據:緊縮跡象急劇升級

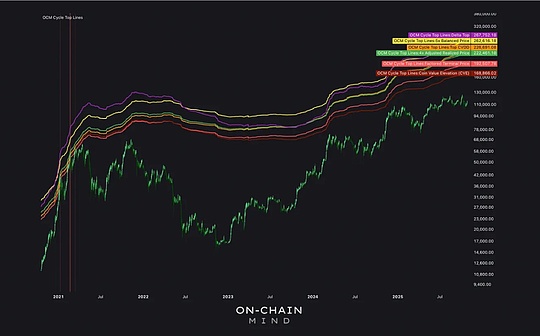

2025年10月,回購設施使用量呈指數級增長。9月中旬,平均每日借入不足10億美元,主要歸因於季節性瓶頸。10月初,季度末效應推高至20億美元,但中旬後穩定在7-10億美元區間。10月29日,美聯儲會議後使用量升至約100億美元。然而,10月31日爆發式增長:上午國債回購44億美元、MBS 159億美元;下午國債250億美元、MBS 50億美元,總計503.5億美元,創2021年SRF推出以來紀錄。

這一激增並非月末效應所致。貨幣市場中,月末並非關鍵節點,與季度末不同,後者涉及監管報告。數據顯示,10月31日逆回購協議(RRP)餘額達518億美元,較前日增加,表明貨幣市場基金(MMF)吸收流動性能力飽和。同時,三方回購一般抵押品利率(TGCR)10月前八個月平均低於IORB(儲備餘額利率)8-9個基點,但9-10月轉為略高於,顯示融資成本上升。

SOFR作為回購市場基準,10月趨勢清晰:10月2日4.31%,隨後回落至10月30日的4.04%。30天平均SOFR從10月初的4.19115%升至月末4.20185%,高於聯邦基金有效利率(EFFR)中值(約3.875%)。EFFR計算需至周一發布,但初步估計10月31日將高於上限4.00%,延續9月以來的波動模式。9月SOFR一度超過上限4個基點,10月雖回落,但周末效應可能放大壓力。

銀行儲備水平為另一焦點:2025年上半年平均3.2萬億美元,10月降至2.8萬億美元,較2019年峰值高出兩倍。QT自2022年啟動,已縮減1.5萬億美元資產,但儲備/GDP比率仍達10-11%,遠高於「充足」門檻。這些數據表明,緊縮並非儲備絕對短缺,而是分配不均和風險溢價上升所致。

美聯儲回應:QT提前終止與政策調整

美聯儲對當前緊縮的回應類似於2019年。10月29日FOMC會議聲明中,委員會決定12月1日結束QT,證券持有總量不再縮減。主席鮑威爾在新聞發布會上承認,近期市場壓力加速了這一時間表,類似於2019年從「無計劃結束」到「緊急幹預」的轉變。美聯儲將QT上限從每月600億美元降至300億美元(2024年中期),但10月波動促使進一步收緊。

政策框架下,美聯儲不直接針對回購利率,而是以EFFR為錨。然而,SOFR覆蓋國內回購交易的98%,更具代表性,其波動已溢出至聯邦基金市場。鮑威爾強調,這是從「充裕儲備」向「充足儲備」過渡的正常波動,伴隨季節性和監管因素。但市場數據顯示,10月TGCR高於IORB,表明融資壓力超出預期。

SRF設計旨在平抑波動,提供無上限借入(每日5000億美元),但10月31日使用率飆升顯示其緩衝作用有限。美聯儲可能在11月會議上討論額外措施,如重啟資產購買或調整儲備目標。分析人士預計,QT結束將釋放約2000億美元流動性,但若影子風險持續,可能需更激進幹預。

潛在原因:風險厭惡與影子銀行隱患

貨幣市場緊縮的核心並非美聯儲政策失誤,而是市場參與者風險厭惡的放大。8月非農就業報告顯示勞動力市場放緩,失業率升至4.2%,中小企業裁員增加。這確認了實體經濟下行,影響私人信貸組合質量。私營信貸市場規模達2萬億美元,2025年增長20%,但估值泡沫和欺詐風險凸顯。

影子銀行(非銀行金融中介)是緊縮的放大器。摩根大通CEO戴蒙近期警告「蟑螂遍布」(cockroaches),指隱藏風險。典型案例包括Tricolor崩盤:該私人信貸提供商9月違約,暴露對高風險汽車貸款的過度暴露。First Brands跟進,10月信貸評級下調,引發2億美元損失。這些事件導致抵押品估值疑慮,貨幣市場參與者(如MMF)減少回購部署,即使有國債擔保。

信息不對稱加劇問題。英國央行行長貝利10月中旬表示,詢問私人信貸贊助商時獲得「無事可憂」的回應,但監管機構難以驗證。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃警告,私人信貸風險「令她夜不能寐」,因銀行向其貸款佔比升至20%。影子銀行總規模3萬億美元,呈現「泡沫特徵」,缺乏透明度,可能引發全球衝擊。

美元匯率升值進一步推高中美利差,海外資金回流減少全球流動性供給。10月美元指數升3%,對應SOFR波動。這些因素交織,形成「蟑螂效應」:風險從陰影中湧現,迫使現金持有者轉向美聯儲設施。

與2019年的相似性:模式重演與差異

2025年情境與2019年高度重合。首先,QT背景相似:兩者均在儲備下降期發生,2019年儲備1.4萬億 vs. 2025年2.8萬億,但相對緊縮效應相當。其次,觸發事件類似:2019年為貿易戰與收益率曲線倒掛,2025年為就業放緩與私人信貸違約。收益率曲線10月倒掛,預示衰退風險。

差異在於工具成熟度:SRF自2021年起已運行,但10月31日使用率顯示其未完全化解結構性摩擦。此外,2025年私人信貸佔比更高(影子銀行/GDP 15% vs. 2019年10%),風險更系統化。美聯儲政策也更謹慎:2019年緊急擴張,2025年則通過QT結束漸進應對。

宏觀影響:從短期波動到系統風險

短期內,緊縮推高融資成本,影響企業借貸。中小企業貸款利率已升25個基點,抑制投資。股票市場雖未劇震(標普500 10月漲2%),但債券利差擴大,信用風險溢價升至150個基點。

長期看,若未化解,可能引發連鎖反應:影子銀行違約波及銀行資產負債表,放大信貸緊縮。2019年危機雖短暫,但貢獻了0.5% GDP拖累。2025年,私人信貸暴露或導致1-2萬億美元損失,類似於2008年次貸危機雛形。全球影響顯著:歐洲央行已監控美元融資壓力,潛在需協調幹預。

展望:11月政策轉向與風險監測

11月第一周,EFFR與SOFR數據將揭示周末效應。若SOFR超上限5個基點,美聯儲或加速QT結束,或啟動臨時操作。市場定價顯示,2025年底聯邦基金利率概率為3.71%,暗示進一步降息。

投資者應關注影子銀行監管:美聯儲與SEC可能加強披露要求,緩解信息不對稱。實體經濟監測至關重要,就業與消費數據將決定緊縮是否擴散。總體而言,當前事件提醒金融體系的互聯性:貨幣市場雖隱形,卻支撐全球流動性。及早幹預可避免2019年重演,但需警惕私人信貸「蟑螂」帶來的系統性驚喜。