作者: Zeke & Ac-Core ,YBB Capital Research,Web3Caff Research 機構研究成員

區塊鏈的不可能三角困境(即在安全,可擴展,去中心化三方面難以平衡)在過去一直是業界難以逾越的鴻溝,隨著以太坊圍繞 Rollup 解決方案進行擴容的全面升級,三角困境問題在當下得到了有效解決。當所有人都認為公鏈戰爭即將落下帷幕,並轉為 Layer2 大戰時,Celestia 卻橫空出世。這個由 Vitalik Buterin 在構思以太坊整體模塊化方案中意外促成的項目,成為了新的 「以太坊殺手」,並且其定義的模塊化標準,將迫使以太坊進入一場新的紛爭之中。

本份研究報告將從數據可用性層(DA)的開端,模塊化的解讀做為切入,解構 DA 賽道市場公認的四大主要解決方案,EigenDA、Celestia、NearDA、Avail 與以太坊原生 DA 的對比分析,全面解讀 DA 賽道的興起與發展。

目錄

DA 敘事的開端:模塊化的起源

模塊化區塊鏈的誕生源於兩篇白皮書,2018 年 Mustafa Albasan 與 Vitalik Buterin 共同撰寫了一篇名為《Data Availability Sampling and Fraud Proofs》的論文。這篇論文描述了一個允許輕客戶端接收並驗證來自全節點欺詐證明的系統,以及數據可用性採樣協議的設計,減少了鏈上容量與安全之間的權衡,從而在不犧牲安全和去中心化的前提下,解決區塊鏈的擴展性。

接著在 2019 年,Mustafa Albasan 在撰寫 《Lazy Ledger》白皮書時,詳細介紹了一個新架構,其中區塊鏈僅用於排序和保證交易數據的可用性,而不負責交易的執行和驗證。該架構的目的是解決現有區塊鏈系統的可擴展性問題。當時他把這個稱之為 「智能合約客戶端」。而智能合約的執行則通過另一個執行層在這個客戶端上執行,這便是 Celestia(第一個模塊化 DA 層項目)的雛形。

隨之 Rollup 的出現使得這個構想更具確定性,其邏輯為離鏈執行智能合約,再將結果匯聚為證明上傳至 「客戶端」 的執行層。通過對區塊鏈的架構以及新擴容技術進行反思,Celestia 橫空出世,並定義了一個新範式將區塊鏈,即如今的 「模塊化區塊鏈(Modular Blockchain)」。

什麼是模塊化區塊鏈

模塊化區塊鏈旨在通過抽象、剝離、再組合的方式解決困惑行業多年之久的區塊鏈不可能三角難題。簡單來說就是將單體鏈主要功能解耦為多層,並專注於實現單一或部分功能層的一種樂高式擴容方案。從廣義上看,一個單體鏈的最基本職能至少可被抽象為如下四個功能層:

-

數據可用性層(Data-availability Layer):數據可用性層(下文簡稱 DA 層)在模塊化區塊鏈中負責確保網絡中的數據可被訪問和驗證。它通常包括數據的存儲、傳輸和驗證等功能,以保證區塊鏈網絡的透明度和信任。在模塊化架構中擔任執行層所有原始交易的存儲、校驗和確認。目前最具有代表性的 DA 項目有 Celestia、Avail、EigenDA 等,除此之外以太坊、Solana 等各種單體公鏈也可承載 DA 需求(比特幣屬於被動承載,由於非圖靈完備性,目前對於傳統 Rollup 來說沒有較好的方案驗證,但對於 BTC 擴容能力的挖掘進展非常迅速);

-

共識層(Consensus Layer):負責節點間的協議,以達成網絡中數據和交易的一致性。它通過特定的共識算法,如工作量證明(PoW)或權益證明(PoS),來驗證交易並創建新的區塊。同公鏈一樣,絕大部分 DA 項目也必須有自己的共識層,在無需考慮執行交易的情況下,其共識的設計邏輯往往是秉承運行硬體要求極低且驗證簡單的輕節點方式;

-

執行層(Execution Layer):執行層主要負責處理交易和執行智能合約。它包括交易的驗證、執行和狀態的更新。我們熟知的 Layer2(亦可稱作 Rollup,但對於採用主鏈 DA 的項目,以太坊社區一般稱為 Layer2,這個稱呼帶有一些正統性的意味)項目,比如 Arbitrum、Optimism、ZKsync,都屬於只具備執行層功能的模塊化區塊鏈,本質上是一條中心化區塊鏈,但通過主鏈驗證交易正確性的方式,可以繼承主鏈的安全性;

-

結算層(Settlement Layer):負責完成交易的最終結算,確保資產的轉移和記錄在區塊鏈上永久保存,決定區塊鏈的最終狀態。模塊化的結算層,主要職能為驗證 Rollup 有效性證明及狀態數據,在結算層中較為知名的項目有 Dymension、Cevmos 等。

事實上依據此定義,在區塊鏈的早期歷史中,也有諸如閃電網絡,側鏈等圍繞比特幣而生的 「模塊化先驅方案」。但由於比特幣非圖靈完備的特性,這些擴容方案的進展要麼極為緩慢,要麼存在各種各樣的缺陷,並未得到廣泛的採用。所以早期的區塊鏈一直是通過完全重構底層框架的方式去大刀闊斧的革新,從比特幣到以太坊,再從以太坊到各種 「Ethereum Killer「,卻始終未能解決公鏈的三元悖論。前兩者重、慢、笨,且作為區塊鏈最核心的兩條公鏈,任何一次重大升級都需要考慮到如何維護正統性與安全性。而以太坊殺手們,無論怎麼改進都局限於三角之中。

為了解決這一問題,圍繞 Rollup 改進的方案被 Vitalik Buterin 提上議程。得益於欺詐證明與零知識證明(有效性證明)的日益成熟,延續閃電網絡與側鏈的思路,把執行層架構於以太坊上的樂高式搭建法開始逐步成為現實,以太坊也將其終局定為橫縱兩條圍繞 Rollup 升級的分型擴容之路。那麼以 Rollup 為核心的升級方式,是否真能超越過往的擴容,成為公鏈戰爭的 Endgame?

單體區塊鏈 VS 模塊化區塊鏈

在模塊化到來之前我們經歷的都是公鏈戰爭,以太坊憑藉其生態母庸置疑的創新優勢,成為了主導區塊鏈的領頭羊。當許多人認為公鏈時代將再次被以太坊主導的 Rollup 終結時,Solana 卻憑藉自身流暢的一體式體驗和極具凝聚力的社區,再度逆流而上,那麼單體對比模塊化究竟孰強孰弱?

先說個人結論,模塊化會勝出,但模塊化的缺陷同樣很多。我們在這裡思考兩點,1. 大規模採用;2. 安全性、流暢性的對比。

從公鏈的未來出發

我們首先想像一下一個符合大規模採用的理想公鏈是什麼樣的,在去中心化的情況下為數百萬甚至上億的用戶提供高 TPS、超低 Gas、流暢的商用級服務。這在單體鏈架構下是無法實現的,即便是如今性能最強的一些公鏈也是如此。只因區塊鏈本質上是一個複製的確定性狀態機,每當網絡狀態更新都需要通過全部節點同步,複製並處理一樣的數據來確保分布式系統的一致性以此獲得去中心化和安全性。這種框架顯然與大規模採用天然不合,原因有四點:

-

性能低下,區塊鏈的性能等效於單個節點的水平;

-

大量的網絡活動會引起極高的 Gas Fee;

-

天量的數據會引起狀態爆炸,導致節點硬體要求增高,尤其是磁碟空間需要永久記錄,這又與去中心化這個大前提相悖;

-

公鏈的升級改進在這種框架下極為困難。

而模塊化公鏈,尤其是在 Rollup 瘋狂疊樂高的情況下(L2、L3、L4…),其性能與費用都可以無限接近於中心化伺服器。所以以區塊鏈需要走向主流考慮,模塊化是當前的唯一出路,除此之外,在可組合性方面來說,Rollup 還可以構建不同架構以適應不同虛擬機,包括 Move VM、SVM,甚至是升級版的 ICP(即 AR 的超並行計算機 AO)。再從當前模塊化對於 Infra 的滲透來看,大多數開發者們對於未來的選擇也是如此。

從用戶的角度出發

站在性能、成本與可組合性角度來說,的確是模塊化的巨大勝利。但從安全性與流暢度這兩個角度來看,模塊化其實遠不如 Solana 等高性能公鏈。這個結論也許讓人感到有點困惑,Rollup 性能極高為什麼會不流暢?Rollup 如果建立在安全性與去中心化僅次於比特幣的以太坊上,又為什麼不安全?這其實涉及到資產流轉與模塊化自身脆落性的問題,首先在一個龐大的模塊化系統裡面,模塊化的組合方式可能有上千種,Rollup 目前就有上百個,DA 的可選性同樣不少,結算層也是,經過細化以後還出現了流動性層、算力層等更為細分的模塊化功能層。在未來碎片化還會不斷加劇,然而任何一個層出現問題都有可能帶動整個 「樂高積木塔」 崩塌。[1]

另一方面在模塊化系統中資產與信息的傳遞都需要用到橋梁,首先橋梁就非常脆弱且中心化。用戶在各個鏈條之間操作都需要先將資產用各種第三方橋進行流轉,除了長時間等待還可能存在較大的安全隱患,甚至會出現 Gas 不是一個 Token(雖然目前都默認用 ETH,但未來必然會有不用 ETH 做為 Gas Fee 的項目出現),目標鏈流動性極差,能進不能出等問題。這些情況在高性能公鏈上絕不會出現,單片鏈尤其是並行化公鏈的整個系統流轉都是極為流暢且遠比頻繁跨鏈安全,唯一被詬病的問題往往是不夠去中心化。

所以綜合來看,模塊化也並不完美,但確實是當前階段下的唯一出路。最後,簡單總結一下,模塊化極可能是所有公鏈未來的必由之路,關於這點只要回憶一下當年 STEPN 的盛況導致的 Solana 各種卡頓,就不難明白。單體鏈性能要承載複雜應用與大規模應用還很困難,未來更可能是將大額資產交易、質押以及 NFT 承載等需求放在主鏈上。在需要更高性能的情況下用到 Rollup,而模塊化天然的不安全性及互操作性缺失將由 Layerero、Wormhole 等全鏈協議彌補(這也就是為什麼 VC 要在數十億估值的壓力下,全力押注這個賽道),最後在 Infra 建設完善的情況下才會真正的邁入 Web3。

應用鏈及長尾鏈的困境

時至今日,Layer2 項目早已在以太坊上花開滿地,模塊化執行層的概念也滲透到了區塊鏈的多個角落,大量 Rollup 對於 DA 的需求自然是日益增長。尤其對於即將到來的全鏈遊戲和 AI、DeFi 等應用鏈來說,DA 層提供的吞吐量及所需成本才是真正的 「性能瓶頸」。除了應用鏈外,尾部的長尾鏈也負擔不起過於高昂的費用,但由於以太坊的橫向分片擴容需要分三次重大升級完成(目前的坎昆升級完成了第一步),且進度緩慢,在這兩個方面並不能符合這類 Rollup 的需求,那麼逃離以太坊,尋找真正符合需求的 DA 方案會成為必然之勢。

模塊化的抽離數據可用性(DA)層

談到降成本問題,目前的非主鏈低成本 DA 方案主要可分為三類:模塊化 DA、將驗證放置在以太坊 L2 上成為 L3 並繼承正統性、鏈下驗證(Validium、Plasma)。但由於 L3 尚未成熟且樂高積木每添加一塊,風險都會倍增,鏈下驗證有被以太坊社區排斥且被詬病中心化問題,目前都是小眾之選。而以 DA 為核心理念重構的模塊化 DA 項目,具備更低的成本,更易更新且針對性強的架構,更高的吞吐量,往往是目前非主鏈 DA 方案的主流之選。就以最具代表性的 Celestia 來說,在坎昆升級前其吞吐量為以太坊 Calldata 的 44.6-67 倍左右。而使用成本上依據 Manta Network 測算的 23 年 12 月-24 年 2 月 Gas Fee 數據來看,節省了大約 200 萬美元的費用 (數據來源 Celestia Labs CRO 在今年三月的訪談)。

在坎昆升級後以太坊通過 Blob Space 將 DA 費用整體下降了 10 倍以上,很多人認為 Celestia 的威脅已不復存在。事實上根據 Datalenses 的測算數據,兩者之間依舊存在 100 倍以上的費用差距。那麼在以太坊完成整個分片升級之前,模塊化 DA 依舊能搶佔這部分市場,而除了模塊化 DA 還有很多公鏈及相關項目正在加入這個租金市場。

租金市場

其實以太坊的終極目標也可俗套的稱作是 「區塊鏈萬達」,畢竟做包租婆可比自營輕鬆太多了,保留部分精品自營的情況下,可以將大部分 「商位」 出租。作為執行層其餘部分承載的情況下,以太坊所需提供的功能層其實與模塊化 DA 差不多,大部分情況下也是提供 DA 與共識的功能。從這個視角出發,其實兩者的最終目的都是一樣的,Celestia 等 DA 項目除了護城河不深,卻在其他方面都具備極大的優勢。這點無疑會觸碰到以太坊壟斷 DA 的大蛋糕,也正因為如此以太坊社區核心總是不斷強調鏈正統性去排斥非主鏈 DA 的 L2 項目,所以即便是戶出同門的 Celestia 也要被以太坊社區除籍。

不過有趣的地方在於,DA 市場的發展卻並沒有被以太坊社區影響。從整個 DA 市場的現狀來看,根據需求而生的 DA 項目越來越多。在未來除了模塊化 DA,能承載 Rollup 的還有,去中心化程度更高正在被挖掘驗證與擴容方式的 BTC,存儲及驗證更具優勢的有 AR,在價格上還有更為便宜的 NEAR DA。模塊化這個源自以太坊的擴容敘事正在不斷被其他項目蠶食,過往的公鏈戰爭將演化為多層次多方面的模塊化戰爭。

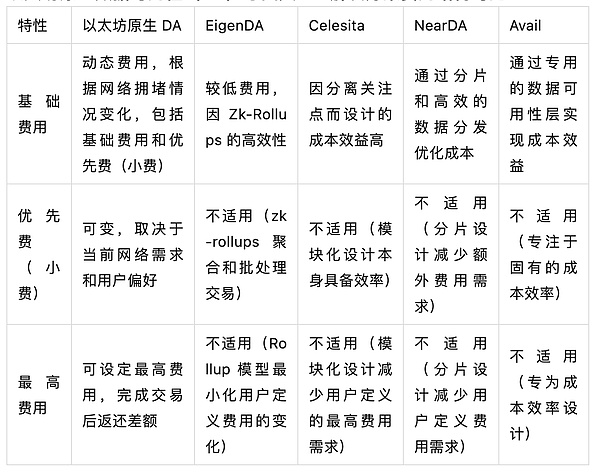

以太坊原生數據可用性(DA)與四大 DA 解決方案費用結構對比

DA 賽道主要四大解決方案現狀與分析

如上文介紹所述,數據可用性(Data Availability)指在區塊鏈網絡中,讓所有節點都能夠訪問並獲取系統生成的所有歷史數據的能力。過程中為確保交易讓所有驗證者正確驗證,需讓所有節點都能獲取完整的數據。

區塊鏈中的 Data Availability(數據可用性)是指確保區塊鏈中的數據在需要時是可訪問和可驗證的。數據可用性問題是區塊鏈擴展性中的一個關鍵挑戰,尤其是在分片和 Layer 2 解決方案中。主要有兩種解決方案:鏈上解決方案和鏈下解決方案。它們各有優缺點。

鏈上解決方案

鏈上解決方案是指所有數據都存儲在區塊鏈上,確保數據的可用性和完整性。這種方法的主要特徵和優缺點如下:

特徵:

-

數據存儲在區塊鏈上:所有交易數據都直接存儲在區塊鏈中;

-

節點驗證:所有節點都可以訪問並驗證數據;

-

高安全性:由於所有數據都在區塊鏈上,任何節點都可以驗證數據的完整性和有效性。

優點:

-

透明度高:所有數據公開可見,易於審計;

-

去中心化:所有節點都能訪問完整的數據,確保系統的去中心化和安全性。

缺點:

-

擴展性差:數據量大,導致區塊鏈的存儲和處理負擔重,影響性能和擴展性;

-

成本高:存儲和傳輸大量數據的成本高昂,尤其是在高交易量的情況下。

鏈下解決方案

鏈下解決方案通過將大部分數據存儲在鏈下,僅在區塊鏈上存儲必要的驗證數據(如哈希值)來確保數據可用性。常見的鏈下解決方案包括數據可用性層(如 Data Availability Layer)、數據可用性委員會等。

特徵:

-

數據存儲在鏈下:大部分交易數據存儲在鏈下,僅在鏈上存儲驗證數據;

-

輕節點驗證:輕節點只需驗證鏈上的數據(如哈希值),無需存儲完整的數據。

優點:

-

擴展性好:減少了鏈上的數據量,提高了系統的處理能力和擴展性;

-

成本低:降低了數據存儲和傳輸的成本,適合大規模應用。

缺點:

-

安全性依賴鏈下存儲:數據的完整性和可用性依賴於鏈下存儲的安全性和可信性;

-

複雜性高:需要額外的機制來保證鏈下數據的可用性和驗證性,增加了系統的複雜性。

總體來講,鏈上解決方案和鏈下解決方案在 Data Availability 上的選擇取決於具體應用的需求。鏈上解決方案(數據直接存儲在區塊鏈上):更適合對安全性和去中心化要求極高,但不那麼注重擴展性的應用場景。鏈下解決方案(將數據存儲和驗證從區塊鏈上轉移到鏈下如:側鏈,狀態通道,零知識證明,數據可用性證明等):更適合需要高擴展性和低成本的大規模應用,但需要在安全性和複雜性上做出一定的權衡。而現代區塊鏈技術常常結合兩種方法,通過混合模式(如以太坊 2.0 中的分片技術結合數據可用性委員會)來平衡安全性、去中心化和擴展性。

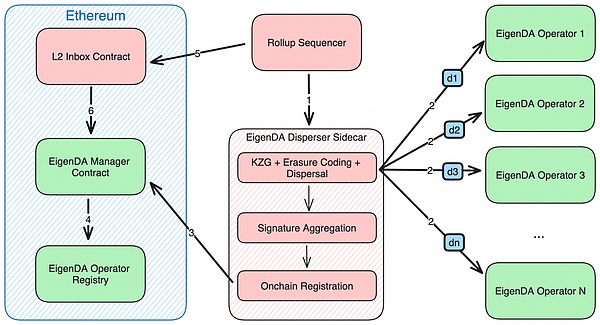

EigenDA:服務 Rollup 的數據可用性

EigenDA 旨在為 Rollups 提供創新的 DA 解決方案,通過連接以太坊質押者和驗證者來提升安全性,實現提高吞吐量並降低成本的目標。EigenLayer 的共享安全系統將採用多節點方式,以確保去中心化程度。

它通過提供去中心化的數據可用性(DA)服務,為 Rollup 提供了一種高效、低成本且安全的數據存儲和驗證解決方案。具體而言,EigenDA 服務 Rollup 數據可用性的方式如下:

1. 利用再質押(Restaking)功能

EigenDA 是建立在 EigenLayer 之上的,利用了 EigenLayer 的再質押功能。再質押(Restaking)允許以太坊質押者將其質押的 ETH 委託給 EigenDA,從而為數據可用性服務提供擔保。這種機制不僅增加了質押的靈活性,還通過質押者的參與增強了系統的安全性。

2. 數據發布和存儲

Rollup 可以將其交易數據發布到 EigenDA,而不是直接存儲在以太坊主鏈上。EigenDA 通過分布式存儲和驗證機制,確保這些數據是可用和可驗證的。這種方式減少了主鏈的存儲和計算負擔,降低了交易費用。

3. 節點驗證

在 EigenDA 系統中,節點運營商負責執行數據驗證任務。質押者將其質押委託給這些節點運營商,節點運營商通過參與數據驗證獲得服務費用。節點運營商驗證和存儲 Rollup 提交的數據,確保數據的完整性和可用性。

4. 主動驗證服務(AVS)

EigenDA 作為 EigenLayer 上的首個主動驗證服務(AVS),主動地參與數據的驗證和維護。通過這一機制,EigenDA 提供了一種高效的數據可用性服務,使得 Rollup 可以高效地存儲和驗證其數據。

5. 增強安全性和吞吐量

隨著 EigenDA 上的質押量增加以及參與的節點和協議的發展,系統的整體安全性和交易吞吐量都會進一步提升。質押者和節點運營商的參與不僅提高了數據的安全性,還通過分布式存儲和驗證機制,提高了系統的可擴展性和處理能力。

6. 集成和互操作性

具官方公開資料,EigenDA 已集成了多種 Layer 2 方案,包括 Celo(從 L1 過渡到以太坊 L2)、BitDAO 生態系統的 Mantle 及其配套產品、提供 zkWASM 執行層的 Fluent、提供 Move 執行層的 Offshore,以及在 EigenDA 測試網中使用的 Optimism 中的 OP Stack。這些集成增強了 EigenDA 的互操作性,使其能夠服務於多種不同的 Rollup 解決方案,進一步提高了系統的靈活性和適用性。

EigenDA 與以太坊原生數據可用性(DA)之間的合作與潛在衝突

在合作方面,EigenDA 提供了專門的去中心化數據可用性層,有效緩解了以太坊主鏈的負擔,使主鏈可以專注於其他核心功能。此外,EigenDA 利用 EigenLayer 的再質押功能,藉助以太坊質押者的資源,增強了數據可用性的安全性和可信度。這種合作關係不僅利用了以太坊現有的安全模型,還為 EigenDA 提供了額外的保障。

通過集成多種以太坊生態系統中的 Layer 2 方案,如 Celo、Mantle、Fluent、Offshore 和 Optimism 的 OP Stack,EigenDA 促進了整個以太坊生態系統的發展,為 Layer 2 解決方案的普及和應用提供了更好的數據可用性服務。EigenDA 在去中心化數據可用性方面的技術創新,也可以反饋到以太坊社區,推動以太坊在數據處理和存儲技術上的進步。

然而,EigenDA 與以太坊原生 DA 之間也存在潛在的衝突。首先質押資源的爭奪可能是一個問題,EigenDA 依賴於 EigenLayer 的再質押功能,意味著質押者可能需要在以太坊原生質押和 EigenDA 質押之間做出選擇,這種資源的分散可能會影響以太坊原生質押機制的運行。其次,開發資源和注意力的分散也可能導致衝突,以太坊開發者和社區可能需要在以太坊原生 DA 解決方案和 EigenDA 之間分配有限的資源和關注度,一定會影響以太坊原生 DA 的發展進程。

此外市場接受度也可能成為一個問題,不同項目和開發者可能會在以太坊原生 DA 解決方案和 EigenDA 之間進行選擇,市場對這兩種方案的接受度和偏好可能會影響其發展方向和普及程度。最後,治理機制上的差異也可能導致衝突。以太坊原生 DA 和 EigenDA 在治理機制上可能存在不同,這種差異可能在決策過程中引發衝突,尤其是在涉及協議更改或資源分配的問題上。

總體來看,EigenDA 和以太坊原生 DA 解決方案在合作和衝突上各有表現。合作方面,EigenDA 通過專門的 DA 服務增強了以太坊的擴展性和安全性,推動了生態系統的共同發展。而在衝突方面,質押資源、開發資源和市場選擇等方面的競爭可能會對兩者的發展產生影響。如何平衡和協調這兩者之間的關係,將是未來以太坊生態系統持續發展和優化的重要課題。

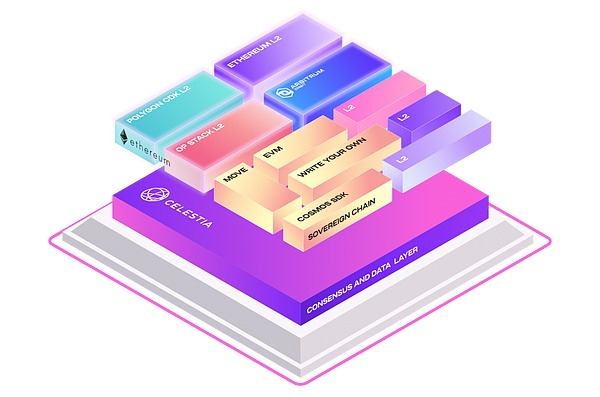

Celestia:讓啟動獨立區塊鏈變得簡單

而 Celestia 的模塊化架構將執行層獨立存在於各自的區塊鏈上,允許針對特定用例進行優化和專業化。任何基於此架構構建去中心化應用程式的開發人員都可以在原有區塊鏈執行層的基礎上享受更高的安全性和可擴展性。此外,在 Celestia 的模塊化區塊鏈中,可以實現數據可用性採樣,使節點能夠用很小的樣本驗證一個區塊,並且低硬體配置的設備也能充當節點 (相關擴展閱讀見 YBB Capital 往期文章:模塊化區塊鏈:功能層爭議的新視角與 DA 經濟學)。

簡易部署鏈的邏輯

過去部署一條區塊鏈需鏈建立獨立的共識機制,驗證網絡和激勵節點,所以對資源和成本的要求非常高。而 Celestia 提供完整的共識和安全性,讓多條鏈共享同一數據可用性(DA)層,從而減少了鏈間橋接時的信任需求,並結合了 Cosmos 的開放生態和以太坊的共享安全性,從而為多鏈的開放和共享安全提供了可能。

模塊化架構

分離共識和執行層:

Celestia 將共識層和執行層分離,允許開發者只需專注於他們的應用邏輯和智能合約,而無需處理底層的共識機制。共識和數據可用性由 Celestia 提供,這簡化了區塊鏈的開發和部署過程。

專用數據可用性層

數據可用性服務:

Celestia 提供一個專門的數據可用性層,確保所有數據在鏈上是可用和可驗證的。新區塊鏈可以利用 Celestia 的這一服務,而無需自己構建和維護複雜的數據可用性機制。這減少了開發時間和成本,使啟動獨立區塊鏈變得更加便捷。

輕量級客戶端支持

數據可用性取樣(DAS):

Celestia 允許輕節點通過數據可用性取樣來驗證數據的可用性,而無需下載和存儲整個區塊鏈的數據。這降低了節點運行的硬體要求,使更多開發者能夠輕鬆啟動和維護自己的區塊鏈。

增強的可擴展性

高吞吐量和低成本:

通過分離共識和數據可用性,Celestia 提供了更高的可擴展性。開發者可以構建高吞吐量的應用鏈,這些鏈在 Celestia 上發布數據,享受其高效的數據可用性和共識服務,從而實現更高的交易吞吐量和更低的交易成本。

共享安全性

共享安全模型:

新啟動的區塊鏈可以共享 Celestia 的安全性,利用其強大的共識和數據可用性服務。這種共享安全模型減少了開發者為新鏈建立獨立安全機制的負擔,同時提高了整體系統的安全性和可靠性。

靈活的開發工具

開發工具和文檔支持:

Celestia 提供了一系列開發工具、SDK 和詳細的文檔,幫助開發者快速上手並創建自己的獨立區塊鏈。這些工具和資源簡化了開發過程,使啟動和部署新鏈變得更加直觀和便捷。

Celestia 整體通過模塊化架構、專用數據可用性層、輕量級客戶端支持、增強的可擴展性、共享安全性以及豐富的開發工具,Celestia 大幅降低了啟動獨立區塊鏈的複雜性。開發者可以專注於創新和應用開發,而無需擔心底層基礎設施的複雜實現。

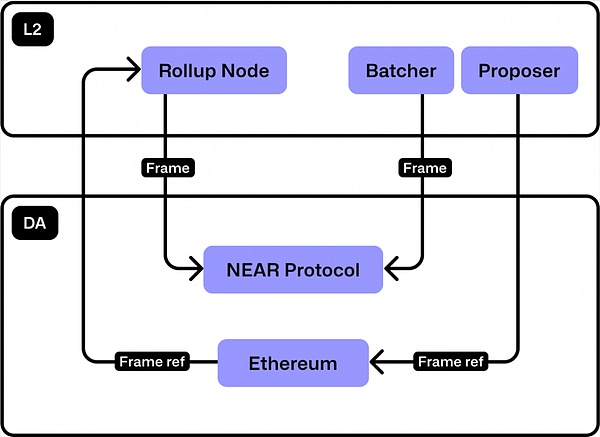

NearDA:將網絡並行化為多個分片

據 NEAR 官方 Medium 說明 [2],NEAR DA 為開發人員提供了開箱即用的解決方案,使捲軸構建者能夠輕鬆充分利用 NEAR 的基礎架構– 該基礎架構的可靠性經過了 3 年多的驗證。Pagoda 工程團隊已經構建了三個重要的開源組件,可隨時集成到任何 OP Stack、Polygon CDK 或 Arbitrum Nitro rollups 中:

-

Blob 存儲合約:一種存儲任意數據的合約。

-

輕客戶端:無信任鏈外客戶端,可輕鬆訪問交易和收據數據。

-

RPC 客戶端:向 NEAR 協議發布數據 Blob 的客戶端。

-

安全性:繼承 Near 網絡的安全

NEAR 協議通過其獨特的設計和技術,將網絡並行化為多個分片(Shards),從而實現高效的可擴展性和性能。

夜影(Nightshade)分片設計

分片共識:

NEAR 協議採用了名為 「夜影(Nightshade)」 的分片設計,每個分片都維護其獨立的狀態和交易集合。分片共享一個整體的區塊鏈結構,但每個分片的交易在邏輯上是獨立處理的。每個分片都有自己的區塊生產者和驗證者,確保交易的並行處理。

狀態分片:

夜影設計中的分片是狀態分片(State Sharding),這意味著每個分片只維護自己的一部分全球狀態。這樣可以將全網的計算和存儲負擔分散到各個分片中,避免單一節點成為性能瓶頸。

2. 動態分片

動態分片管理:

NEAR 協議支持動態分片管理,這意味著分片的數量可以根據網絡需求動態調整。隨著網絡負載的增加,可以添加更多的分片以分擔負載,反之亦然。這種動態調整能力確保了網絡的高效運行和資源的合理利用。

3. 分片間通信(Cross-Shard Communication)

異步跨分片通信:

NEAR 採用異步跨分片通信機制,允許分片之間進行高效的信息交換。每個分片在處理自己的交易的同時,可以通過消息傳遞的方式與其他分片進行交互。這種設計確保了分片間的通信不會成為瓶頸,同時保持了整個網絡的一致性。

數據可用性保證:

為了確保跨分片交易的安全和數據的可用性,NEAR 使用了一種稱為 「Fishermen」 的機制。這些 Fishermen 節點負責監控和驗證跨分片通信的正確性,確保分片間數據的完整性和可靠性。

4. 驗證者的角色

分片驗證者:

在 Near 網絡中,每個分片都有自己的驗證者,這些驗證者負責分片內交易的驗證和共識。這種設計確保了分片的獨立性和並行處理能力。

隨機分配和旋轉:

驗證者通過隨機分配和定期旋轉的方式在不同分片之間輪換。這種機制提高了網絡的安全性和抗審查能力,因為攻擊者難以預測和控制特定分片的驗證者。

5. 分片治理和質押

質押和治理:

Near 協議採用質押機制,質押者通過鎖定代幣參與網絡治理和分片驗證。質押者在不同分片之間進行分布,以確保每個分片都有足夠的驗證者參與共識。這種分布式質押機制提高了網絡的安全性和穩定性。

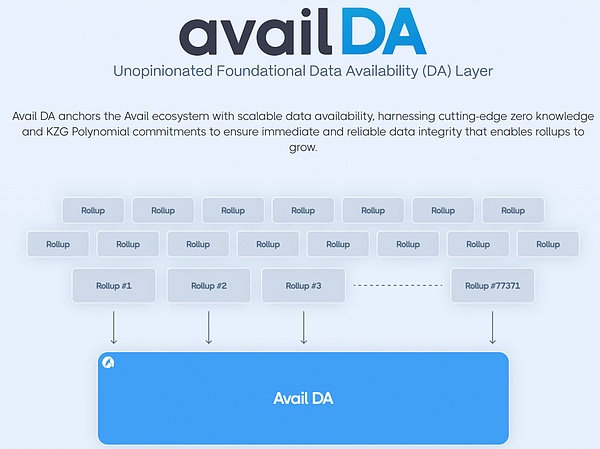

Avail: 「三位一體」 簡化 Rollup 體驗

1. Avail DA(Data Availability)

數據可用性層:

Avail DA 提供了一個專門的數據可用性層,確保所有發布的數據在鏈上是可用且可驗證的。Rollup 依賴這一層來確保狀態轉移和證明生成所需的數據是可用的。Avail DA 的數據可用性層通過減少對以太坊主鏈的依賴,降低了數據存儲和處理的複雜性,使 Rollup 能夠更加高效地運行。

數據取樣技術:

它使用 GRANDPA + BABE 共識算法,通過數據取樣技術(Data Availability Sampling, DAS),Avail DA 允許輕節點通過驗證少量數據片段來確定整個數據集的可用性。這種方法提高了數據驗證的效率和可靠性,使得 Rollup 可以快速且安全地訪問所需數據。

2. Avail Nexus

模塊化架構:

Avail Nexus 是一個模塊化的框架,旨在將數據可用性和執行層分離。通過這種分離,利用 Avail DA 作為信任根,開發者可以獨立於數據層來構建 Rollup,專注於應用邏輯和狀態轉移,而無需擔心底層的數據可用性問題。Nexus 提供了標準化的接口和工具,使得不同模塊之間能夠無縫協作。

易於集成:

Nexus 提供易於集成的開發工具和 API,使開發者能夠快速將 Avail DA 的功能集成到他們的 Rollup 解決方案中。這樣,開發和部署 Rollup 的過程變得更加直觀和高效。

3. Avail Fusion

跨鏈互操作性:

Avail Fusion 提供跨鏈兼容性,支持與多個區塊鏈平臺的互操作。這種跨鏈能力使得開發者可以在不同區塊鏈之間輕鬆遷移和部署他們的 Rollup,提升了 Rollup 的可移植性和應用範圍。

共享安全性:

通過 Fusion,多個 Rollup 可以共享 Avail 提供的數據可用性層,從而利用共識和安全機制減少了每個 Rollup 單獨構建安全機制的需求,但 Fusion 仍處於開發階段。

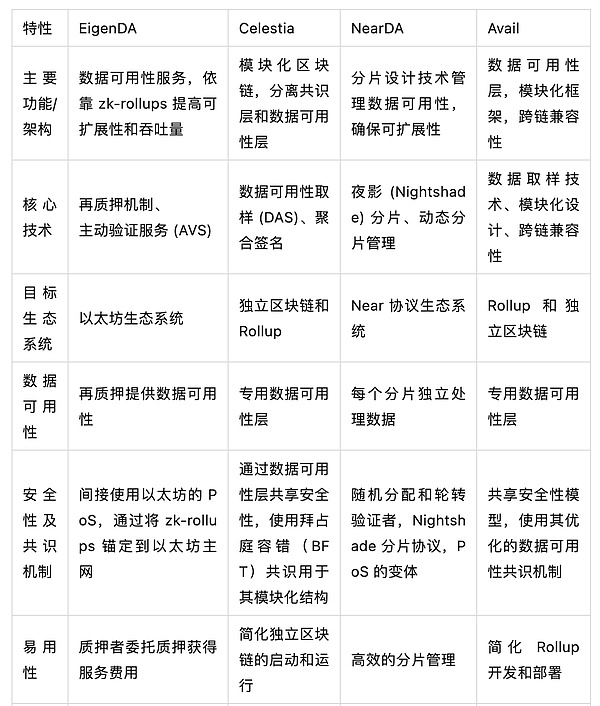

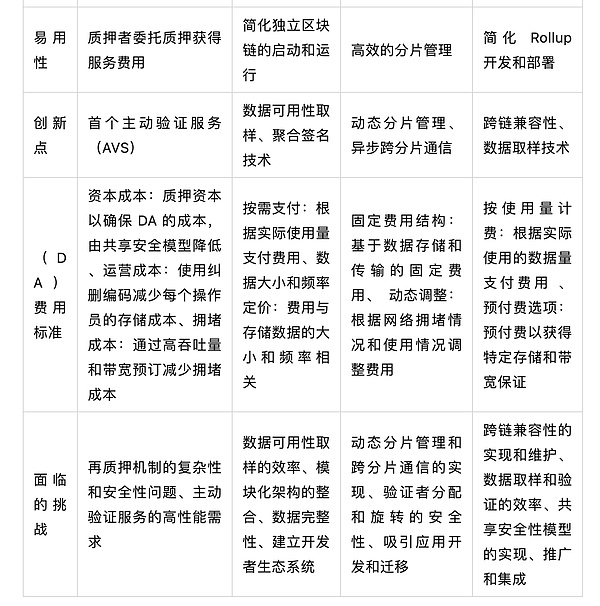

EigenDA、Celestia、NearDA 和 Avail 分析對比

總結

展望未來,以太坊原生數據可用性(DA)和各大解決方案將持續創新,突破技術瓶頸,為區塊鏈領域帶來前所未有的擴展性和效率。從市場和技術角度來看,以太坊原生 DA 通過坎昆升級引入 Proto-Danksharding,大幅提升數據可用性和擴展性,降低交易費用,逐步實現模塊化架構。EigenDA 專注於高效 zk-rollups,依賴以太坊主網,技術上優化數據處理,降低成本。Celestia 在市場上定位為創新的模塊化區塊鏈,通過分離共識和數據可用性層,增強靈活性和可擴展性。NearDA 利用分片技術提升數據處理效率,適用於高性能應用。Avail 則提供專用數據可用性層,優化數據驗證和存儲,提升整體性能。

模塊化和數據可用性將對以太坊未來的發展產生深遠影響,但在大規模實現之前,仍需解決許多技術挑戰。例如,跨分片和跨 Rollup 的協調、數據驗證機制的高效性等問題亟待解決。此外確保在大規模擴展的同時,數據的安全性和去中心化仍是關鍵。如何與現有的以太坊生態系統進行無縫整合,確保智能合約、dApp 和基礎設施的兼容性,避免技術升級導致生態系統的碎片化,也是未來發展的重要任務。

參考文獻

[1]單片 vs 模塊化:誰才是區塊鏈的未來?-TechFlow深潮,https://www.techflowpost.com/article/detail_14160.html

[2]為什麼要提供 NEAR 數據?-Medium,https://medium.com/nearprotocol/why-near-data-availability-0403121e394d

免責聲明: 本報告由 Web3Caff Research 編寫,所含信息僅供參考,不構成任何預測或投資建議、提議或要約,投資者請勿依賴此類信息購買、出售任何證券、加密貨幣或採取任何投資策略。報告中使用的術語和表達的觀點旨在幫助理解行業動向,促進 Web3 包括區塊鏈行業負責任發展,不應被解釋為明確的法律觀點或 Web3Caff Research 的觀點。報告中的看法僅反映作者截至所述日期的個人意見,與 Web3Caff Research 立場無關,且可能隨後續情況而變化。本報告中所含的信息和看法來自 Web3Caff Research 認為可靠的專有和非專有來源,並不一定涵蓋所有數據,亦不保證其準確性。因此,Web3Caff Research 不對其準確性和可靠性作任何形式的擔保,也不承擔以任何其他方式產生的錯誤和遺漏的責任(包括因疏忽而對任何人產生的責任)。本報告可能含有 「前瞻性」 信息,這類信息可能包括預測和預報,本文並不構成對任何預測的擔保。是否依賴本報告所載信息完全由讀者自行決定。本報告僅供參考,不構成購買或出售任何證券、加密貨幣或採取任何投資策略的投資建議、提議或要約,並請您嚴格遵守所在國家或地區的相關法律法規。