作者:ignasdefi 翻譯:善歐巴,比特鏈視界

我喜歡加密貨幣,特別是在金融和交易領域的一部分原因,是市場會清楚地告訴你你是對還是錯。在這個政治、藝術、新聞等許多行業真假難辨的反烏託邦世界裡,加密貨幣卻非常直接:

你對了,就賺錢;你錯了,就虧錢。就這麼簡單。

但我還是掉進了一個非常基礎的陷阱:市場環境變化時,我卻沒及時重新評估我的投資組合。在交易山寨幣的同時,我對那些「不能碰、死都不賣」的長期持倉太自滿了,特別是ETH。

當然,適應新現實說起來容易,做起來難。市場變量太多,我們常常會依賴像「HODL」這樣簡單的敘事方式,不用盯盤也不用多思考。但如果「HODL」的元敘事已經死了呢?在這個不斷變化的世界中,加密貨幣到底扮演什麼角色?我們還有哪些東西沒看清?

這篇文章就是我對市場重大變化的思考總結。

HODL的終結

讓我們回到2022年初:

ETH當時價格約在3000美元,在從4800美元高點大跌之後。BTC在42000美元。但隨著利率上升、中心化金融(CeFi)崩盤和FTX倒閉,兩者又各自腰斬。

儘管如此,以太坊社區仍舊很樂觀:ETH即將遷移到PoS,而且不久前還上線了ETH銷毀機制(EIP)。ETH作為「超聲貨幣」和環保節能區塊鏈的敘事大熱。

到了2022年底,ETH和BTC表現都很差,但SOL就慘到不能再慘,暴跌96%,跌到8美元。

以太坊贏下了L1戰爭,其他L1要麼遷到L2,要麼就滅亡。

我還記得熊市期間參加的一些會議。大多數人都堅信ETH會反彈得最強,於是瘋狂加倉ETH,而忽視了BTC,更別說SOL。

只要HODL,堅持到2024/25牛市頂點賣出就行。簡單吧。

結果呢,呵呵!

從那以後,SOL大幅反彈,而以太坊卻陷入史上最嚴重的FUD之中。「超聲貨幣」的敘事已經死了(暫時),而環保(ESG)那一套其實也根本沒在市場上火起來。

HODL ETH,是我這一輪周期裡最大的錯誤。很多人也是。

我當初的牛市邏輯是,ETH將成為加密歷史上最具生產力的資產:

通過再質押機制,ETH可以獲得「超能力」,不僅保護以太坊主網,還能保護整個DeFi和加密基礎設施。ETH的(再)質押收益將飛漲,僅靠再質押就能持續拿到空投。

收益增加了,ETH的需求和價格也會隨之上漲。總之——上月球!現實是,再質押的價值邏輯始終不清楚,Eigenlayer還搞砸了代幣發行。

那麼,這跟「HODL已死」有什麼關係?

對很多人來說,ETH是那種「買了就放著」的資產。如果BTC漲,ETH應該漲得更多,所以為什麼要持有BTC?

我當時就該在ETH牛市敘事——再質押——沒能實現時及時調整。但我懶了,也不願面對錯誤。反正ETH遲早會反彈,對吧?

但HODL不只是對ETH是壞建議,對其他任何資產都更糟(也許除了BTC,後面再講)。

加密市場變化太快,不適合長期持有幾個月甚至幾年等退休。看看走勢圖,大多數山寨幣已經回吐了本輪牛市的漲幅。顯然,賺錢靠的是賣出,而不是死拿。

有個成功的memecoin交易員就說,他持有一枚memecoin的時間常常不到一分鐘。

有些人還在向你兜售「HODL夢」,但現實是:現在是「快進快出」而不是「長期死拿」的周期。

BTC是唯一的宏觀級加密資產

在「快進快出」的策略裡,唯一的例外是比特幣(BTC)。

有些人認為BTC的表現好,是因為Michael Saylor的無限買入,以及我們成功地把BTC包裝成「數字黃金」,推銷給機構投資者。

但戰鬥遠沒結束。

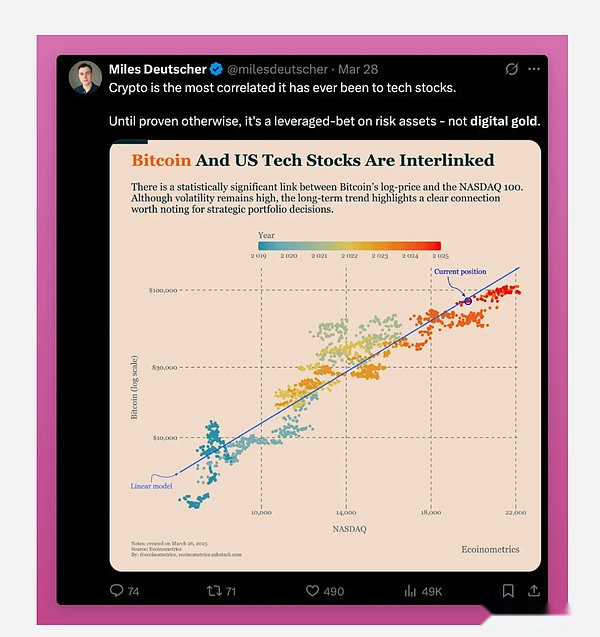

很多加密圈評論員依舊把BTC看作是一種高波動的風險資產,本質上是S&P500的槓桿替代品。

這與Blackrock的研究結果相悖——他們發現BTC的風險收益驅動因素和傳統高風險資產不同,因此用傳統金融的「風險資產/避險資產」框架來解釋BTC並不合適。

那你認為,真相是什麼?

我認為,比特幣正從「加密圈賭徒視角」向「數字黃金、避險資產視角」轉變。墨西哥億萬富翁Ricardo Salinas就堅定持有BTC,是個很好的例子。

它是唯一真正意義上的「宏觀級」加密資產。ETH、SOL這些幣仍然被用TVL、交易量、手續費等指標來衡量,而BTC早就超越這些框架,變成連彼得·希夫(Peter Schiff)都能理解的東西。

這種轉變還沒結束,但這個「風險資產向避險資產」切換的階段是個巨大機會。一旦BTC被全球公認為避險資產,它的價格會是100萬美元。

私募市場的腐爛

當我發現每一個混得還行的KOL都開始變身「VC」,用超低估值買入,再等TGE直接砸盤出貨時,我就知道,哪裡不對勁了。

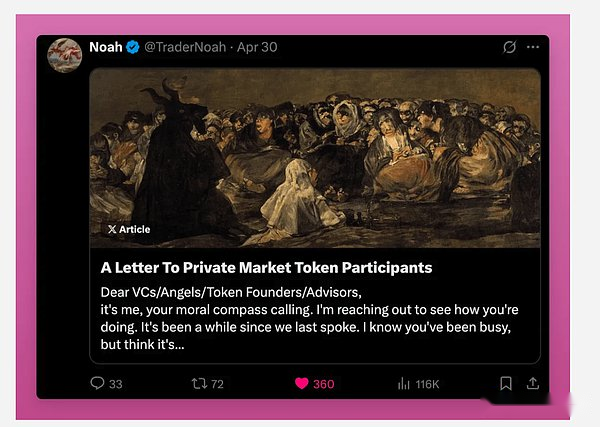

但沒有什麼比Noah這篇帖子的總結更能準確描繪加密私募市場的現狀。

我建議你去讀原文,但這裡是我歸納的重點 —— 私募市場這些年的演變。

2015–2019:信仰階段

當時的玩家是真信徒。他們投資以太坊、資助DeFi的先驅如MakerDAO和ETHLend(Aave),強調HODL。目標不是賺快錢,而是要做點有意義的事。

2020–2022:貪婪階段(DeFi之夏)

一切都變了。每個人都在追逐更新、更火的代幣。VC開始砸錢投資那些估值離譜、毫無用途的項目。

玩法很簡單:私募低價買入,炒高熱度,再砸給散戶。當項目崩了,我們本該反思清理,但……什麼都沒變。

2023–2025:虛無階段(FTX之後)

現在的VC投的是「無魂代幣機器」:項目套用舊創意,創始人來路不明(Movement!),項目毫無用例。

私募估值能開到50倍營收倍數(如果有收入的話),然後讓公募市場接盤。結果就是:2024年發行的代幣裡,80%在六個月內跌破私募價格。

這就是徹底的「收割階段」。

現在,散戶的信任沒了,VC也虧爆了。

很多VC項目已經跌到種子輪以下,我認識的KOL朋友們也都被套了。

但也有些積極信號出現了:

-

Movement聯合創始人和Gabagool(Aerodrome前rug項目的主導人)遭到群起反對並被趕出項目,我們需要更多這樣的清洗。

-

私募和公募市場的估值都在下調。

2025年第一季度,Crypto VC融資終於回暖: 總額達到了48億美元,是自2022年Q3以來最高的季度融資。

Binance的20億美元大交易是關鍵,但還有12個超5000萬美元的大輪次融資,顯示機構興趣正在回歸。

資金主要流向那些有實際用途和營收潛力的領域,包括CeFi、區塊鏈基礎設施和服務。

新的重點方向:AI、DePIN(去中心化物理基礎設施網絡)和現實世界資產(RWA)也吸引了大量資金。

DeFi仍是輪次數最多的賽道,但融資規模變小,估值更保守。

— 摘自CryptoRank《2025年Q1加密風險投資市場報告》

我們也開始嘗試新的代幣發行模式,更傾向於獎勵早期支持者,而非內部人。Echo和Legion走在前沿,Base已經在Echo上建立了專屬群組。而Kaito的InfoFi模式也很看漲 —— 哪怕你沒錢,只要有社交影響力,也能受益。

看起來市場終於收到信號,生態正在修復(儘管KOL還是最先吃肉的那批)。

告別 DeFi,迎接鏈上金融

還記得當初「收益聚合器」(Yield Aggregator)短暫的熱潮嗎?Yearn Finance 是領頭羊,後來出現了一堆分叉項目。

現在我們進入了「收益聚合器 2.0」時代,不過現在我們叫它們「策略金庫(Vault strategies)」。

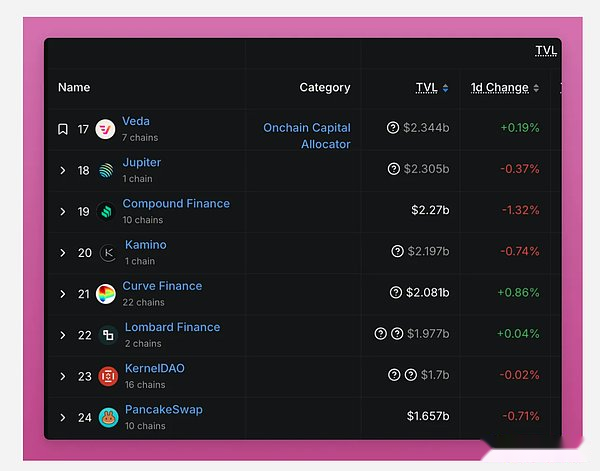

隨著DeFi變得越來越複雜,協議越來越多,Vaults變得更有吸引力:你把資產存進去,它就幫你找到最合適的風險收益比。但第一代和現在的聚合器之間最大的不同,是資產管理的集中化程度大大提升。

Vault 都有「策略師」——通常是一群「機構投資人」,他們拿你的資金去追逐機會,並從中賺取費用。對他們來說是穩賺的:用你的錢,收他們的管理費。

這些策略師的代表有:MEV Capital、Seven Seas、Gauntlet、Veda 等,他們與 Etherfi、Upshift、Mellow Protocol 等項目合作。

僅Veda一家的資產規模,就讓它成為DeFi裡第17大的「協議」,比Curve、Pancakeswap、Compound都大。

不過Vault只是冰山一角。DeFi去中心化的願景早就死了,它已經演變成了 鏈上金融 。

想想看,現在增長最快的DeFi和加密賽道是現實世界資產(RWA)、帶收益的穩定幣、Ethena這種中性收益幣,甚至是Blackrock的BUIDL。這些都和DeFi最初的願景八竿子打不著。或者看看BTCFi和比特幣L2,它們本質上是多籤託管系統,你只能信託管人不會跑路。

自從Maker把DAI從一個去中心化穩定幣轉成收益型RWA協議之後,這種趨勢就開始了。真正去中心化的協議已經很稀有了,比如Liquity就是其中一個少數例子。

這也未必是壞事:RWA和資產代幣化能讓我們擺脫之前那個循環槓桿套娃的DeFi龐氏階段。

不過,這也意味著風險結構更複雜了,你的錢到底在哪裡,很難說清。我完全不會驚訝以後看到CeDeFi項目偷偷挪用用戶資產。

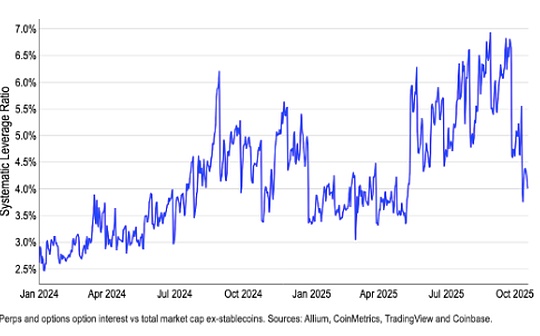

記住: 隱藏的槓桿總會找機會鑽進系統。

DAO?現在更像是LMAO

DAO的去中心化幻想也正在崩塌。過去流行的「漸進式去中心化」理論是由a16z在2020年1月提出的:項目先找到市場匹配 → 社區逐漸接管 → 團隊逐步退出,達成足夠的去中心化。

五年後, 我們卻在走回中央集權的老路。看看以太坊基金會,他們正在更積極地介入L1擴展工作。

我在之前的文章《市場的恐懼狀態與接下來會發生什麼#6》裡就講過DAO的問題:

-

選民冷漠

-

拉票行為(買票)愈發嚴重

-

決策無法執行

Arbitrum 和 Lido 的DAO都開始向更中心化的控制靠攏(比如團隊更直接參與,或使用BORG結構),但Uniswap DAO正在經歷一場大地震。

Uniswap Foundation通過了一項1.65億美元的流動性挖礦提案,用於支持Uniswap v4 和 Unichain。

但另一種陰謀論是:他們是為了達到Optimism OP補助的流動性門檻。

總之,DAO代表們很憤怒:為啥是基金會掏錢發$UNI獎勵,而Uniswap Labs(一個中心化公司)卻靠前端服務賺了幾百萬美元?

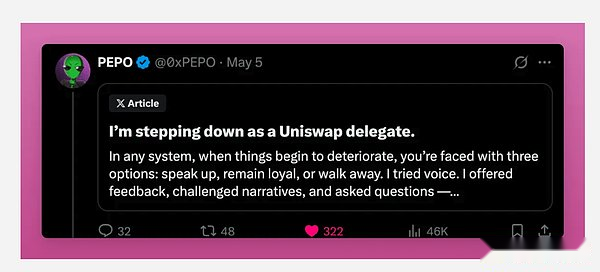

最近一位前20的DAO代表宣布退出了Uniswap的治理。他在退出聲明中說:

-

治理表演 :Uniswap DAO看起來民主,實則邊緣化反對意見。提案雖然有討論、有投票、有論壇,但一切像走流程,早就內定。

-

權力集中 :Uniswap基金會獎賞忠誠者,打壓批評者,注重形象而非責任。

-

去中心化失敗 :如果DAO優先考慮品牌包裝而不是實際責任,那最終只會變成「多了幾個步驟的獨裁體制」。

諷刺的是,a16z是Uniswap最大的代幣持有者,但Uniswap距離「漸進去中心化」相去甚遠。

也許說DAO只是個煙幕彈並不誇張 —— 我們只是需要一個漂亮的敘事來躲避監管機構對中心化加密公司的審查。

所以說,僅靠「投票權」的代幣沒什麼投資價值。 真正有價值的代幣,要麼分紅,要麼能產生實際用途。

DAO不復存在,現在是 LMAO:被遊說、被濫管、被少數人操控的寡頭組織。

DEX(Hyperliquid)正在挑戰CEX

現在,我來說個陰謀論。

FTX當年搞Sushiswap,是因為他們怕Uniswap搶佔現貨交易市場。就算不是FTX直接做的,他們很可能在背後提供了資金和開發支持。

同樣的,Binance那邊(不管你叫它團隊還是BNB)推出PancakeSwap,也是出於同樣的動機。

Uniswap一度對中心化交易所構成威脅,但最終被「去武裝」了,因為它沒有威脅到CEX更賺錢的永續合約市場。

永續合約到底多賺錢?很難說,但你看看評論區就懂了。

Hyperliquid(簡稱HL)是另一種威脅:它 從永續合約開始入手,也在布局現貨交易,還在構建自己的智能合約平臺。

目前,Hyperliquid已經佔了永續市場的12.5%。讓我震驚的是,Binance 和 OKX居然直接用「JELLYJELLY」攻擊Hyperliquid。雖然HL扛住了,但HYPE投資人必須開始認真考慮未來遭受進一步攻擊的風險。

可能不是類似攻擊,也可能是監管壓力,比如CZ現在成了「國家級戰略加密顧問」,你猜他會跟政客說啥?「這些不做KYC的永續交易平臺壞得很?」

無論如何,我希望Hyperliquid能繼續衝擊CEX的現貨交易業務,推出更透明、費用不離譜的代幣上線機制,別再搞得協議財務被上幣搞崩。

我對HYPE還有很多要說的 —— 畢竟它是我最大的山寨幣持倉。

但不管怎麼說, Hyperliquid已成勢力 ,正在挑戰中心化交易所,特別是在被Binance和OKX攻擊之後。

協議 → 平臺

如果你在 X(前Twitter)上關注我,可能已經看到我在說協議如何演變為平臺時,順便「帶貨」了Fluid。核心觀點是:協議正面臨「基礎設施商品化」的風險,而大部分好處被面向用戶的應用收割了。

以太坊已經落入商品化陷阱了嗎?

要擺脫這個陷阱,協議需要變得像 App Store 那樣,讓第三方開發者在上面構建產品,讓價值留在生態系統裡。

Uniswap v4 和 Fluid 都試圖通過Hooks來實現這個目標;1inch 和 Jupiter 團隊也開始自己做移動錢包。LayerZero 剛剛宣布了 vApps(可組合的鏈上應用)。

我認為這個趨勢只會加速。 能聚集流動性、吸引用戶、找到變現路徑並回饋代幣持有者的項目,將成為最大贏家。

加密處於世界秩序的變遷中

我本想多講一些其他領域的變化,比如穩定幣的發展,或者為什麼Crypto Twitter(CT)變得越來越「迷茫」,但核心原因是: 加密變複雜了,CT也失去了它的Alpha。

以前我們能在CT上隨便發個「龐氏遊戲」,規則簡單又沒人管。監管不是搞不懂,就是裝作看不見,希望這個行業自己消失。

但年復一年,監管討論在CT上變得越來越頻繁。幸運的是,美國現在正朝「支持加密」的方向發展。穩定幣、資產代幣化、比特幣成為儲值工具,都讓人感覺我們正在走向大眾 adoption 的臨界點。

但一切也可能很快改變: 美國政府一旦意識到比特幣真的在削弱美元霸權,態度可能180度大轉彎。

在美國以外,文化與監管環境更複雜:

-

中國 :目前看不到任何轉向「支持加密」的跡象(歡迎糾正)。

-

歐盟 :越來越走向「控制」,從福利國家向戰爭國家轉型,很多政策都打著「國家安全」的旗號強行推進。

歐盟現在把加密當成威脅,不是機會:

-

「歐洲央行警告:美國推加密可能帶來金融傳染風險」

-

「歐盟計劃到2027年禁止匿名加密帳戶與隱私幣」

-

「區塊鏈數據無法單獨刪除?那就乾脆刪掉整條鏈」

-

「歐盟監管機構:持有加密資產的保險公司將面臨懲罰性資本規則」

我們需要將 各國對加密的態度 放在 全球政治趨勢 中評估。現實是:世界正走向 去全球化 ,各國開始關起國門。

-

「歐盟計劃取消對『投資換國籍』國家的免籤政策」

-

「歐洲法院判決打擊黃金籤證計劃」

-

「中國在加強政治控制下,出境禁令激增」

目前最大的不確定因素,是加密在「新世界秩序」和這個過渡時期中扮演什麼角色。

是資本自由的工具?(特別是在資本管制真正開始時) 還是各國會用越來越嚴苛的法律逼加密就範,走向徹底監管化?

Vitalik 曾發文談「文化與政治的年輪模型」,指出加密行業仍處於早期階段,還沒像銀行法規、智慧財產權一樣「制度化」。

90年代的網際網路,是「放任生長」;

2000到2010年代,社交媒體變成「這玩意有害,得管!」;

2020年代, 加密與AI正處在「開放 vs 管控」的拉鋸中。

政府曾經落後,但現在已經開始追上了。

我當然希望各國擁抱開放的路線。但看著全球在關上國門, 我實在無法不擔心。